Ma

il santuario più frequentato da tutti i Tedeschi e che forma con tutti gli altri uno strano contrasto è quello della Consolatrix afflictorum di Kevelaer.

Si potrebbe chiamare "il proletario" tra i santuari e per il

sito -

un'umile cittadina del Basso Reno di appena 20 mila abitanti e a circa 10 km

dalla frontiera olandese - e per l'immagine di Nostra Signora di Lussemburgo -

una semplice copia su carta delle dimensioni di cm 11x7,50. Questo

santuario fu richiesto dalla Vergine stessa, nel Natale del 1641, ad un

commerciante ambulante di nome Enrico Busman, che, passando nella campagna di

Kevelaer si era fermato a pregare in un crocevia davanti ad una edicola ed

aveva sentito una voce che gli ordinava: "In questo luogo devi

costruirmi

una piccola cappella". Sorpreso, il commerciante si guardò attorno e,

non avendo visto nessuno, proseguì la sua strada senza più preoccuparsi

dell'accaduto. Ma, una settimana più tardi, passando ancora di là, udì altre

volte le misteriose parole, il cui significato gli divenne chiaro e distinto,

allorché sua moglie, Matilde Schrouse, qualche mese dopo, ebbe una visione

notturna di una piccola cappella con dentro l'immagine della Madonna di

Lussemburgo, di cui ella aveva precedentemente rifiutato l'acquisto propostole

da due soldati di passaggio. I due coniugi si misero subito alla ricerca, ne

vennero in possesso, la incollarono su una tavoletta dipinta da loro stessi,

fecero costruire una piccola cappella e così il 1° giugno 1642 l'effigie della Vergine

consolatrice degli afflitti vi veniva solennemente collocata dal parroco di

Kevelaer. Quello stesso giorno una folla di fedeli di Geldern, capitale del

ducato di Guoldre, e delle località vicine accorsero alla cappella, dove si

verifìcarono diversi miracoli. Il

13 febbraio 1647, Enrico Busman, sotto giuramento, raccontò tutto ciò che gli

era accaduto cinque anni prima davanti ad una Commissione di 24 membri, riunita

a Venlo e composta di professori di teologia e di dottori in medicina. L'anno

stesso in cui fu posta nella piccola cappella la sacra immagine, si contarono

a volte fino a 20 mila pellegrini e, secondo una cronaca, negli anni

successivi ve ne giungevano più di 100 mila. Per accoglierli, tra il 1643 e il

1645, si costruì una chiesa e, nel 1647, la casa dei sacerdoti, destinata ad

ospitare gli Oratoriani invitati dal vescovo di Roermond per il servizio

spirituale dei pellegrini.

sito -

un'umile cittadina del Basso Reno di appena 20 mila abitanti e a circa 10 km

dalla frontiera olandese - e per l'immagine di Nostra Signora di Lussemburgo -

una semplice copia su carta delle dimensioni di cm 11x7,50. Questo

santuario fu richiesto dalla Vergine stessa, nel Natale del 1641, ad un

commerciante ambulante di nome Enrico Busman, che, passando nella campagna di

Kevelaer si era fermato a pregare in un crocevia davanti ad una edicola ed

aveva sentito una voce che gli ordinava: "In questo luogo devi

costruirmi

una piccola cappella". Sorpreso, il commerciante si guardò attorno e,

non avendo visto nessuno, proseguì la sua strada senza più preoccuparsi

dell'accaduto. Ma, una settimana più tardi, passando ancora di là, udì altre

volte le misteriose parole, il cui significato gli divenne chiaro e distinto,

allorché sua moglie, Matilde Schrouse, qualche mese dopo, ebbe una visione

notturna di una piccola cappella con dentro l'immagine della Madonna di

Lussemburgo, di cui ella aveva precedentemente rifiutato l'acquisto propostole

da due soldati di passaggio. I due coniugi si misero subito alla ricerca, ne

vennero in possesso, la incollarono su una tavoletta dipinta da loro stessi,

fecero costruire una piccola cappella e così il 1° giugno 1642 l'effigie della Vergine

consolatrice degli afflitti vi veniva solennemente collocata dal parroco di

Kevelaer. Quello stesso giorno una folla di fedeli di Geldern, capitale del

ducato di Guoldre, e delle località vicine accorsero alla cappella, dove si

verifìcarono diversi miracoli. Il

13 febbraio 1647, Enrico Busman, sotto giuramento, raccontò tutto ciò che gli

era accaduto cinque anni prima davanti ad una Commissione di 24 membri, riunita

a Venlo e composta di professori di teologia e di dottori in medicina. L'anno

stesso in cui fu posta nella piccola cappella la sacra immagine, si contarono

a volte fino a 20 mila pellegrini e, secondo una cronaca, negli anni

successivi ve ne giungevano più di 100 mila. Per accoglierli, tra il 1643 e il

1645, si costruì una chiesa e, nel 1647, la casa dei sacerdoti, destinata ad

ospitare gli Oratoriani invitati dal vescovo di Roermond per il servizio

spirituale dei pellegrini. Poco

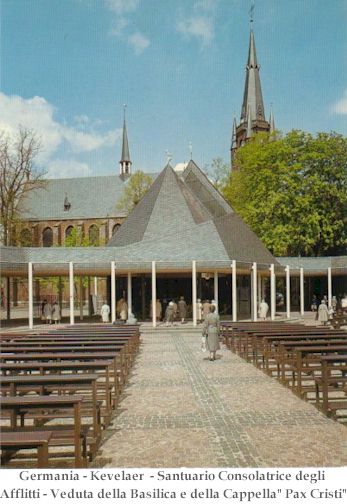

più tardi furono costruite la "Gnadenkapelle", la suggestiva

"Cappella delle Grazie" che si ammira ancor oggi al centro di una

magnifica piazza alberata e la "Kerzenkapelle", la

"Cappella dei ceri", così chiamata per i magnifici ceri che vi sono

custoditi e che ardono ogni giorno in lode e onore della Madonna. Dopo

il Congresso di Vienna e la pace ristabilita in Europa, l'afflusso dei

pellegrini divenne grandioso e sempre crescente fino ad arrivare a circa 400

mila all'anno, per cui si ritenne indispensabile la costruzione di una nuova

chiesa. Così nel 1858 si iniziò l'attuale basilica, che venne completata nel

1884 con un campanile alto 90 metri. Durante

la seconda guerra mondiale, nonostante che il santuario fosse situato in zona

di operazioni, si salvò per le preghiere alla Vergine degli abitanti del luogo

e per il coraggio di un ufficiale tedesco che non obbedì all'ordine di far

saltare la basilica e le cappelle delle Grazie e dei Ceri. Nel

dopoguerra i pellegrinaggi si moltiplicarono e nel 1948 vi si tenne il

Congresso di Pax-Christi, nel cui ricordo fu costruita la Pax-Christi-Kapelle,

che, inquadrata in un vasto cortile circondato da un porticato, si presta

ottimamente a celebrazioni comunitarie anche di grandi gruppi. Dal

1949 è accesa perpetuamente una lampada che simbolegga la preghiera incessante

di Kevelaer per la pace del mondo. La fiaccola viene da Lourdes,

passando per Altötting: così i tre santuari mariani sono riuniti per la

stessa supplica.

Poco

più tardi furono costruite la "Gnadenkapelle", la suggestiva

"Cappella delle Grazie" che si ammira ancor oggi al centro di una

magnifica piazza alberata e la "Kerzenkapelle", la

"Cappella dei ceri", così chiamata per i magnifici ceri che vi sono

custoditi e che ardono ogni giorno in lode e onore della Madonna. Dopo

il Congresso di Vienna e la pace ristabilita in Europa, l'afflusso dei

pellegrini divenne grandioso e sempre crescente fino ad arrivare a circa 400

mila all'anno, per cui si ritenne indispensabile la costruzione di una nuova

chiesa. Così nel 1858 si iniziò l'attuale basilica, che venne completata nel

1884 con un campanile alto 90 metri. Durante

la seconda guerra mondiale, nonostante che il santuario fosse situato in zona

di operazioni, si salvò per le preghiere alla Vergine degli abitanti del luogo

e per il coraggio di un ufficiale tedesco che non obbedì all'ordine di far

saltare la basilica e le cappelle delle Grazie e dei Ceri. Nel

dopoguerra i pellegrinaggi si moltiplicarono e nel 1948 vi si tenne il

Congresso di Pax-Christi, nel cui ricordo fu costruita la Pax-Christi-Kapelle,

che, inquadrata in un vasto cortile circondato da un porticato, si presta

ottimamente a celebrazioni comunitarie anche di grandi gruppi. Dal

1949 è accesa perpetuamente una lampada che simbolegga la preghiera incessante

di Kevelaer per la pace del mondo. La fiaccola viene da Lourdes,

passando per Altötting: così i tre santuari mariani sono riuniti per la

stessa supplica.

|

Papa

Giovanni Paolo II È

questa una nota rilevata anche da papa Giovanni Paolo II, che, nel suo viaggio

in Germania, il 2 maggio 1987, sostando a Kevelaer, rivolse un appassionato

discorso alla folla e disse tra le altre cose: "Insieme a me, vescovo di

Roma, vi sono qui credenti dei diversi Länden di Germania. Con noi sono

presenti credenti dei Paesi Bassi, del Belgio e del Lussemburgo, di Francia,

della Polonia e di molte altre nazioni. Quello che appare sogno e utopia agli

occhi di molti, è qui vero e reale: i confini scompaiono. Gli uomini si

riuniscono. L'estraneità si dissolve. Ciò che separa scompare. Perché la fede

comune degli uomini unisce. Perché ci conduce la comune speranza. Perché ci

anima l'amore comune. Qui esiste già l'Europa unita fatta di molti popoli,

quell'Europa che gli uomini politici cercano di formare attraverso difficoltà

innumerevoli. Qui è l'Europa della fede, che esisteva già nei secoli

passati". Nell'autunno

dello stesso anno ebbe luogo a Kevelaer anche il Congresso internazionale

mariologico (11-17 settembre) e mariano (17-20 settembre) con i temi: “Il culto

mariano nei secoli XIX e XX, fino al Concilio Vaticano II escluso";

"Maria, Madre dei credenti ". Kevelaer

ha una indiscutibile suggestività che attrae e commuove anche i cuori più

freddi e induriti nel male; anzi,

la caratteristica che lo distingue dagli altri santuari è unica più che rara:

non si va a Kevelaer per vedere dei miracoli, ma per riconciliarsi

con Dio tramite la sua buona Mamma e nelle ore del dolore ci si va a

sfogare con lei e a rinnovarle il proprio immutato affetto. In

questi ultimi anni, durante la stagione dei pellegrinaggi, che ufficialmente

va dal 1° maggio al 1° novembre, si registra una presenza di centinaia di

migliaia di pellegrini, provenienti soprattutto da ogni regione della

Germania e dai paesi del Benelux. Tralasciando di ricordare altri importanti

santuari, posso concludere che attualmente la devozione mariana in Germania è

molto intensa ed è frutto, oltre che di circostanze particolari, anche di

intellettuali convertiti in parte dal protestantesimo, che hanno ritrovato

l'ideale della Madre di Dio. Ogni

anno a Fulda, quando i vescovi cattolici di tutta la Germania si

riuniscono

per le loro conferenze episcopali sulla tomba di S. Bonifacio, non tralasciano

mai di salire sul Frauenberg (la Montagna della Vergine), per implorare

l'intercessione della Madonna lassù venerata e per organizzarvi suggestive

fiaccolate a chiusura dei loro convegni. |