Maria salvatrice

Durante

le persecuzioni, secondo documenti abbastanza probabili, numerosi martiri

spagnoli morivano stringendo al petto un'immagine della Vergine e invocandola,

secondo la testimonianza di Prudenzio (348-405), come "la colomba del cielo,

che, nel suo volo verso la terra, mette in fuga le aquile crudeli e schiaccia

sotto il piede il serpente rabbioso e immondo".

Sotto

la protezione della Madre di Dio

Ai

tempi delle invasioni islamiche, iniziate nel 711, i re e i soldati si

raccoglievano ai piedi delle b elle statue di Maria per attingervi forza e

coraggio e combattere in nome di lei, come suoi cavalieri e vassalli.

elle statue di Maria per attingervi forza e

coraggio e combattere in nome di lei, come suoi cavalieri e vassalli.

Presiedute

da una statua della Vergine, si svolgevano le prime assemblee popolari per

eleggere i quattro Anziani incaricati del governo politico, amministrativo,

economico e giudiziario della città e delle province.

Nel

secolo VIII in Guascogna si tenevano le giunte generali presso Santa Maria di

Guernica e in seguito i deputati facevano giuramento di difendere l'Immacolata

Concezione; a Burgos il consiglio comunale si riuniva, secondo un antico

costume, presso porta Santa Maria, dove si venerava una statua della Madonna; a

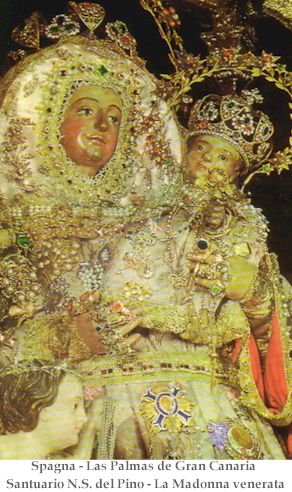

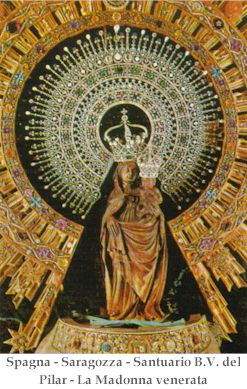

Saragozza i giurati deliberavano presso la Vergine del Pilar e, se scoppiava

una rivolta, portavano lo stendardo della città davanti alla venerata statua

per mettersi sotto la sua protezione. Diverse città prendevano il nome della

Madre di Dio, come Santa Maria de Carrion e Santa Maria del Puerto, e in

tutte le città c'erano e ci sono tuttora strade e piazze dedicate a Maria.

Siviglia è in testa alla graduatoria con 134 strade, seguita da Madrid con 130

e da Barcellona con 72. I titoli più ricorrenti sono: Concepción, Immaculada,

Anunciación, Encarnación, Madre de Dios, Visitación, Santa Maria de

Gracia, Santa Virgen, Virgen de Africa, del Camino, de los Remedios, del

Trabajo (lavoro), Nuestra Señora de las Angustias, de los Dolores, de la

Esperanza, de la Luz, de la Paz, de la

Iglesia. Nelle famiglie, i nomi che le mamme usavano maggiorm ente

dare alle loro figlie erano quelli di Maria, Inmaculada,

Concepción, Asunción, Dolores, Mercedes, Rosaria,

Carmela e Carmina.

ente

dare alle loro figlie erano quelli di Maria, Inmaculada,

Concepción, Asunción, Dolores, Mercedes, Rosaria,

Carmela e Carmina.

Inoltre,

istituzioni cavalieresche, corporazioni e confraternite esigevano o

conservavano con scrupolosa fede le loro bandiere mariane più o meno gloriose

nelle crociate contro i musulmani e nella difesa della religione e della

patria. Fra i numerosi Ordini meritano di essere specialmente ricordati:

l’Ordine militare Navarra de la Terraza del 1093, l'Ordine di Santa

Maria de Mongay del 1134 e quelli di Santa Maria della Mercede del

1218 e di Nostra Signora del Rosario del 1235. Alcuni re non azzardavano

intraprendere una guerra o attaccare una battaglia decisiva, se prima non si

fossero ripetutamente inginocchiati davanti ad una statua di Maria; altri

facevano portare in mezzo all'armata statue di Maria; imprimevano la sua effigie

nei loro sigilli e promettevano di innalzare templi in suo onore in rendimento

di grazie.

Durante la "Reconquista.", cioè la lunga guerra di liberazione dai Mori, Ferdinando III il Santo (1199-1252), re di Castiglia e di Leon, era solito portare con i suoi eserciti tre statue di Maria e attribuire alla Vergine ogni sua vittoria. Nel 1248, dopo l'occupazione di Siviglia, fece innalzare tra la folla una statua di Maria per darle gli onori del trionfo e acclamarla "Conquistatrice". Infatti, sotto la protezione di Maria, il santo re era riuscito a liberare tutto il territorio spagnolo dal dominio dei musulmani, ad eccezione del piccolo regno di Granada, che fu definitivamente abbattuto nel 1492 dai re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona. Giacomo I il conquistatore (1208-1276), re d'Aragona, stando alle cronache dell'epoca, dopo la gloriosa battaglia a Las Navas depose la sua spada sopra l'altare della Madonna e se la recinse più tardi per usarla efficacemente contro i Mori.

|

La

liturgia “ispanica” Sul

finire del V secolo, in un periodo di così grande fervore mariano, cominciò a

svilupparsi una liturgia della "mozarabica" o piuttosto "ispanica",

nella quale Maria veniva esaltata come la nuova Eva, la Madre di Dio e

Madre nostra, la mediatrice di grazia, la sempre vergine, la tutta pura e

santa, assunta e glorificata, immagine della Chiesa. Nella Messa di S. Maria

Vergine si leggeva: "Allora che vi può essere di più triste per noi figli,

che Eva sia caduta, la madre del nostro pianto? Ma anche che vi è di più

gradito che Maria abbia concepito te, Signore, nella pienezza della grazia?

Quella generò i suoi figli piangenti e destinati alla perdizione; questa

concepisce l'uomo Dio, riparatore della prima caduta". Nella festa dell'Assunzione si anticipava la proclamazione del dogma dell'Assunta di Pio XII (1° novembre 1950): "Come per la natura fu unita (a Cristo) attraverso la verginità, così, mirabilmente unita alla di lui condizione, oggi ascende al trono della divinità... Vergine Madre di Dio, Maria, la cui vera assunzione al trono supremo celebriamo oggi". E, nell'Annunciazione, si dava rilievo al rapporto tra Maria e la Chiesa: "Ti supplichiamo che, come concedesti a tua Madre di essere Madre e Vergine, concedi alla tua Chiesa di essere integra nella fede e feconda per la castità". E ancora: "Sei venuto a noi attraverso la Vergine , non violando la porta della sua verginità, nè entrando in lei, nè uscendo da lei. O Signore che puoi ogni cosa, ti invochiamo con tutte le forze: tu che hai concesso a tua Madre di essere insieme vergine e madre, per le preghiere di lei, concedi alla tua Chiesa cattolica , una fede incorrotta e una carità feconda; la tua Chiesa potrà così partorire un popolo di credenti, e, pura di ogni colpa, giungere a te senza macchia nè ruga". Tale liturgia raggiunse la sua perfezione dal V al VII secolo per l'opera di vescovi e religiosi di grande ispirazione poetica e preparazione biblico-teologica, fra cui S. Ildefonso di Toledo (617-667), definito, in una commedia di Lope de Vega (1562-1635), come "II cappellano della Vergine". Per dare un'idea della sua meravigliosa profondità di pensiero e della sua straordinaria ricchezza di contenuti e di afflato, ricordiamo questo inno alla misericordia di Maria: "Salve, o torrente di misericordia, fiore di pace e di grazia, splendore di purezza, rugiada delle valli; Madre di Dio e madre del perdono. Salve, unica salvezza dei tuoi figli, trono solenne della Maestà, casa ospitale, tempio di Cristo, via della vita, giglio di castità. Salve, sposa di Cristo, fiorita di amabile decoro, umile ancella. Tutta bellissima e degna di venerazione, nessuna donna fu e può esserti simile. Noi ti acclamiamo: venerabile, puro è il tuo spirito e semplice il tuo cuore, illibato è il tuo corpo. Tu sei indulgente e clemente, cara a Dio, amata sopra tutti. Chi ti assapora, ardentemente ancora ti desidera, ha ancora sete della tua santa dolcezza, e sempre impari resta la sua brama di amarti e di lodarti". |

|

La

Vergine Immacolata grande ispiratrice di poeti, scrittori, pittori, religiosi,

oratori.. Queste gesta gloriose di re e di popolo sotto lo sguardo di Maria hanno offerto materiale abbondante d'ispirazione a poeti, scrittori e oratori spagnoli di tutti i tempi, stando alla norma del castigliano Juan Ruiz, arciprete di Hita, vissuto nel secolo XIV: "Voglio servirti, fiore dei fiori, dir sempre canti alla tua lode, non cessar mai di servire te, la migliore fra le migliori". Il protagonista del poema El cantar del mio Cid, Rodrigo Diaz de Bivar (1026-1099), non faceva che invocare la Vergine nelle sue drammatiche vicende. Il monaco castigliano Gonzalo de Berceo (1198 ca.-1268) cantò Le Lodi e i Miracoli di Nostra Signora in lingua volgare con tono di spontanea familiarità. Les Càntigas de Santa Maria di Alfonso X (1221-1284) erano 422 poesie mariane. Nel secolo d'oro della letteratura non vi fu poeta che non avesse cantato Maria. Tra tutti si distinse Calderón de la Barca (1600-1681), che nei suoi "auto" (brevi rappresentazioni sacre in versi, accompagnate da musica) e nelle sue commedie trattò spesso il tema del mistero dell'Immacolata Concezione. Il poeta dimostrava così di seguire fedelmente la tradizione della sua patria, che già dal IV secolo credeva alla verità dell'Immacolata Concezione e dal XIII la sosteneva con fermezza nella controversia teologica contro i macolisti, secondo i quali la Vergine avrebbe contratto il peccato originale. Infatti, il più grande merito mariano della Spagna sta nel suo validissimo contributo alla causa della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione. La campagna a favore dell'Immacolata, iniziata dal beato Raimondo Lullo (1235-1312), vide schierati unitamente sudditi e monarchi, che arrivavano a mandare in esilio gli avversari. I professori della celebre università di Salamanca, dal secolo XV al XVII, si batterono validamente nelle dispute teologiche a favore degli immacolisti e il 12 aprile 1618 s'impegnarono con giuramento a difendere l'opinione che la Vergine Maria è stata concepita senza macchia di peccato originale. Il 26 luglio dello stesso anno proposero al re di decretare in perpetuo una festa in onore dell'Immacolata e l'ottennero fissata all'ultima domenica di ottobre. Propagatori ferventi del culto dell'Immacolata in patria e all'estero furono anche i Confratelli dell'Immacolata di Barcellona, che al tempo del Concilio di Basilea inviarono all'imperatore Sigismondo tre trattati sull'Immacolata per ottenere il suo appoggio nella sospirata definizione. L'Ordine dei Concezionisti, fondato dalla beata Beatrice de Silva, nella sua divisa, veste bianca e manto azzurro, richiamava alla mente del popolo il colore e il pensiero dell'Immacolata. Dopo le bolle di Sisto IV del 1482 e 1483, i re presero più coraggio nella lotta per l'Immacolata e rinnovarono i decreti di esilio contro i macolisti; alcuni vescovi, come Pedro de Castro di Siviglia, organizzarono grandiose processioni con in testa dei bambini inneggianti alla Madonna ardenti cantici dal ritornello: "Che tutto il mondo in generale, a grandi grida, Regina eletta, proclami che tu sei concetta , senza il peccato originale". Qualche volta l'entusiasmo diveniva incontenibile e si arrivava fino a cantare tre volte al giorno il suggestivo "Rosario dell'Aurora". Sotto Filippo III (1578-1621), che consacrò la nazione all'Immacolata, si riunì spesso il Consiglio regio dei teologi, il quale più volte inviò a Roma ambasciatori autorevoli, come sua eccellenza Antonio Trejo, vescovo di Cartagena, presso il papa Paolo V. La loro insistenza convinse il papa ad emettere un decreto che imponeva il silenzio, in pubblico, agli avversari della tradizione immacolista spagnola. Tuttavia, le manifestazioni e gli interventi continuarono senza interruzione e si richiese dai professori delle università e dai consiglieri dei comuni il voto di difendere fino all'effusione del proprio sangue la pia credenza dell'immacolata concezione di Maria. Sotto Carlo III (1716-1788) le "Cortès" domandarono e ottennero che l'Immacolata Concezione divenisse "Patrona della Spagna"; ma gli animi ebbero pace solo nel 1854 con la definizione dogmatica di Pio IX. Intanto i pittori, anch'essi parte attiva in favore dell'Immacolata, realizzarono un tipo iconografico mariano, ispirandosi alla "Donna tutta bella" del Cantico dei cantici e alla "Donna vestita di sole" dell'Apocalisse. Così Murillo, Ribera, Velázquez, Zurbarán crearono quei capolavori che il mondo ammira.

|

|

Papa

Giovanni Paolo II Dopo

la dittatura franchista (1936-1975) seguì il processo di pacificazione spagnola

che fu salutato da una visita del papa nel 1982; egli si congedò

affettuosamente dal Paese esaltandone la profonda devozione mariana con le

seguenti parole: «I hasta España! I

hasta siempre, tierra de Maria! » («Viva la Spagna! Viva tu per sempre, terra di Maria! »). Successivamente Giovan Davanti al santuario mariano di La Rábida, durante l'incoronazione di Nostra Signora dei Miracoli, il santo Padre così salutò la Vergine: "Santa Maria, Stella dell'Evangelizzazione, Madre della Spagna e dell'America. Dinanzi a te si rinnova il ricordo, cinquecentenario, dell'annuncio di Cristo ai popoli del Nuovo Mondo... Dopo aver peregrinato per le amate terre d'America e aver visto dappertutto la tua presenza materna, vengo ora a renderti grazie, Vergine Santissima, per cinque secoli di azione evangelizzatrice nel Nuovo Mondo".

|

|

Una

terra mariana Ora, in una terra così tradizionalmente mariana, i santuari s'incontrano, si può dire, ad ogni passo, ed ogni regione ne conta uno di grande richiamo per i pellegrini. In un'indagine recente, sono risultati 4 mila 300 santuari. I titoli più ricorrenti sono: Nuestra Señora de la Soledad (solitudine) (280) e Purisima Concepción (200), mentre le diocesi con maggior numero di santuari mariani hanno in testa Toledo con 333, Sigüenza con 195 e Calahorra con 180. La preghiera del poeta Juan Ruis La vita tumultuosa di Juan Ruis, arciprete di Hita e sommo poeta del Medioevo ispanico (fine secolo XIII - 1350) traspare spesso nel suo Libro de Buen Amor. Ai canti tormentati che celebrano l'amore si alternano tuttavia dei passi più sereni dedicati alla Vergine e ispirati da un desiderio di purificazione e di perdono.

«LIBRO DE BUEN AMOR, CANTIGA DE LOORES DE SANTA

MARIA» Stella

del mare, porto di gioia, da ogni dolore e tristezza vienmi a liberare

e a confortare, Signora grandiosa. Mai fallisce la tua grazia, sempre risani dagli affanni e dai vita; mai perisce né intristisce chi non ti

dimentica. Soffro gran male senza meritarlo, a torto e penso di morirne; ma tu

proteggimi, ché non vedo altro che mi conduca in porto.

|

ni Paolo II nei suoi pellegrinaggi

apostolici tra le genti di Spagna nel 1984, nel 1989 e sopratutto nel 1993

dal 12 al 17 giugno,

ni Paolo II nei suoi pellegrinaggi

apostolici tra le genti di Spagna nel 1984, nel 1989 e sopratutto nel 1993

dal 12 al 17 giugno,