La

storia dell'Olanda si confonde con quella del Belgio fino a quasi tutto il

1500; solo al termine di quel secolo le province settentrionali di quelle che

allora si chi amavano «Fiandre» si staccarono dalle province meridionali

(Belgio), dando origine a un nuovo Stato, dominato politicamente dal ceto

commerciale in forte espansione, e di religione calvinista.

commerciale in forte espansione, e di religione calvinista.

San

Servazio: il primo apostolo

Il

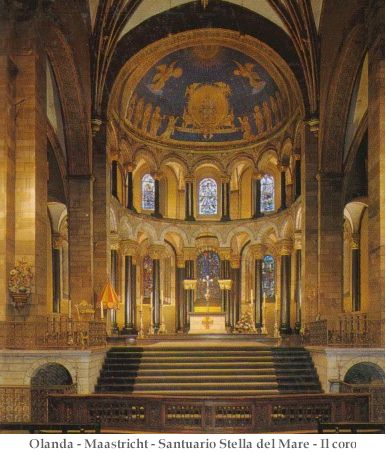

primo apostolo di quelle regioni fu san Servazio (384), che svolse il suo

ministero a Maastricht (nel sud, al confine con il Belgio): di lui si narra che

avesse costruito una cappella dedicata alla Vergine, da cui si sarebbe

sviluppato l'attuale santuario.

San

Wilfrido e san Willibrord

Nel

secolo VII, dopo le invasioni barbariche, il compito di rievangelizzare la

regione fu assunto dai monaci itineranti provenienti dall'Irlanda da poco

convertita. Fra di essi vanno ricordati

san Wilfrido e soprattutto san Willibrord (657-738), divenuto poi il santo più

popolare dei Paesi Bassi. Egli operò

soprattutto a Utrecht, dove fondò una chiesa mariana. Il cristianesimo si

diffuse ulteriormente nei secoli VIII e IX durante il dominio della dinastia

carolingia, e la Cappella Palatina della vicina Acquisgrana, divenne, grazie

alle sue molte reliquie, un'importante meta di pellegrinaggio.

Lo sviluppo del culto mariano

Dopo

il Mille, come in tutto il resto delle antiche Fiandre, si ebbe un grande

sviluppo del culto mariano, tanto che esso divenne uno degli elementi

caratteristici della società del tempo.

Il tema devozionale predominante fu quello della protezione, e si

assistette come ad una gara fra tutte le istituzioni della società dell'epoca:

nobili, corporazioni, confraternite, conventi, città... Ogni città aveva

un'immagine miracolosa della "Dolce Madre", che era quasi sempre una

statua di dimensioni ridotte e senza troppe pretese artistiche. Le mete di

pellegrinaggio più celebri si trovavano fuori dei confini dell'attuale Olanda,

come Acquisgrana e Einsiedeln (Svizzera); ce lo confermano le sentenze di alcuni

processi perché spesso i rei venivano condannati a compiere il pellegrinaggio

ad uno di questi luoghi.

La

fioritura nel campo dell’arte sacra

I secoli XIV e XV furono contraddistinti da

una notevole fioritura nel campo dell'arte sacra e l'atteggiamento spesso

ieratico delle immagini mariane si addolcì.

La nuova tendenza fu di rappresentarle in piedi, anziché in trono, con

un volto espressivo e non di rado sorridente.

Luci e ombre

Fu un periodo di profonda devozione ma anche

di grandi tensioni politiche e religiose: la contea d'Olanda, dopo varie

contese dinastiche, nel 1428 passò al duca di Borgogna e successivamente agli

Asburgo; molti furono gli attacchi al formalismo religioso sia nel suo aspetto

devozionale (con un'attenzione eccezionale rivolta a riti e cerimonie) sia

speculativo (la religione ridotta ad arido intellettualismo), e fra di esse fu

particolarmente significativo il contributo critico di Erasmo da Rotterdam

(1466-1536), che richiamava la pratica evangelica al suo aspetto essenziale: I"'imitazione

di Cristo". In questo clima di

irrequietezza spirituale i Paesi Bassi vennero lasciati in eredità da Carlo V

alla Spagna (1555) e la Riforma protestante assunse così le caratteristiche di

un movimento non solo religioso, ma anche politico, di indipendenza

nazionale. Le province del Nord

passarono praticamente in blocco al protestantesimo nella sua forma più

intransigente, rappresentata dal calvinismo, e resistettero validamente agli

eserciti spagnoli. Nel 1579 si

proclamarono indipendenti con l'Unione di Utrecht. I pochi cattolici rimasti in

tali regioni furono trattati come fuorilegge, privati dei diritti politici e

impediti ad esercitare pubblicamente il culto.

Il trionfo della fede

Il trionfo della fede

Molte

statue furono date alle fiamme e le pitture delle chiese furono

cancellate. Qualche immagine, sottratta

per tempo alla distruzione, fu portata in salvo in Belgio. I santuari, come

ogni altro luogo di culto cattolico, furono aboliti nella loro totalità, e di

conseguenza anche le feste, i pellegrinaggi e le processioni. In alcuni luoghi le processioni e i

pellegrinaggi vennero preservati, ma camuffati sotto altre forme: è il caso di

's-Hertogenbosch, in cui l'antica processione che si faceva per sette sere

consecutive attorno alla città, divenne una composta e silenziosa passeggiata.

Molti olandesi andavano in pellegrinaggio ai santuari belgi, e in special modo

a quello di Montaigu. Ma il vero

santuario nazionale dei cattolici olandesi divenne quello di Kevelaer, sorto

nel corso del 1600 e situato in Germania vicino al confine con l'Olanda, in una

zona culturalmente affine. I

pellegrinaggi a questo santuario avvenivano senza apparire esternamente come

tali, quindi senza croci, stendardi o canti: ci si andava pregando in

silenzio. Gli ex voto e le targhe di

Kevelaer stanno ancora a testimoniare la devozione dei cattolici olandesi di

quei tempi.

Il

ritorno alla normalità

Nella

seconda metà del 1600, l'Olanda fu prima avversaria dell'Inghilterra, poi si

unì ad essa con l'elezione di Guglielmo III d'Orange al trono d'Inghilterra

(1688) e la nuova nemica divenne la Francia. Alla

fine del 1700 con l'occupazione napoleonica e la cacciata degli Orange, i

cattolici acquistarono gli stessi diritti degli altri olandesi e poterono

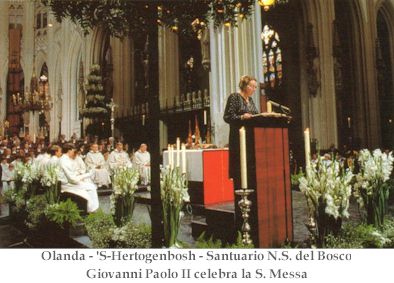

quindi ricominciare a professare pubblicamente, almeno in parte, la loro fede. Nel corso del 1800, soprattutto nel Sud, i

cattolici riottennero alcune delle loro antiche cattedrali e chiese, come

quelle di Maastricht e di 's-Hertogenbosch: risorsero così alcuni santuari

medioevali fra i quali quello di 's-Hertogenbosch, la cui statua, da anni in

esilio in Belgio, venne solennemente ricollocata al suo posto. I cattolici

olandesi furono fra i primi e i più assidui pellegrini di Lourdes e poi dei due

santuari belgi di Banneux e di Beauring.

La crisi del postconcilio

Nel corso del 1900, quando, dopo tre secoli di misure restrittive sulla libertà della fede cattolica, ogni problema sembrava definitivamente risolto, negli anni successivi al Concilio Vaticano II (1966-1979) si scatenò una nuova crisi mariana. Questa crisi mariana tra il clero, soprattutto giovane, non contagiò per fortuna la grande massa del buon popolo, che restò fedele alla pratica religiosa e alla devozione a Maria, continuando ad affluire ai santuari e ad ornarli di ceri, di fiori e di ex voto. Passata la bufera e tornata in sé la gente di Chiesa, negli anni Ottanta si è ripresa la recita pubblica del Rosario.