La

grande maggioranza della Romania è composta da cristiani ortodossi e quindi

staccati da Roma.

Anticamente

era abitata da popolazioni geto-daciche; fu conquistata e abbandonata dai

romani nel secolo II e successivamente rimase esposta per quasi un

millennio alle invasioni barbariche. Verso il secolo IX passò sotto Bisanzio

per un atto unilaterale dell'imperatore d'Oriente. Nel secolo XIV sorsero il

principato di Valacchia, nella valle del Danubio, con rapporti di vassallaggio con

l'Ungheria e, circa nello stesso periodo, quello di Moldavia, a nord est.

Entrambi i principati riuscirono a mantenersi indipendenti dai turchi fino alla

fine del secolo XV. Sottoposta invece all'occupazione straniera, fu un'altra

parte del Paese, la Transilvania: nel secolo X l'occuparono gli ungheresi e nel

secolo XII anche i tedeschi. La

popolazione ungherese della Transilvania nel corso del 1500 passò quasi tutta

al calvinismo, ad eccezione di certi piccoli gruppi, fra cui quello che aveva

come centro spirituale il santuario mariano di Csiksomlyò. I tedeschi invece aderirono nella quasi

totalità al luteranesimo. I turchi

tuttavia non dominarono quelle regioni direttamente, ma tramite principi locali

da loro imposti. La Valacchia e la

Moldavia quindi, anche se oppresse economicamente, conservarono e addirittura

svilupparono la loro identità nazionale e non ebbero a subire eccessive

distruzioni; perciò i monasteri, le chiese, le icone si conservarono e giunsero

fino a noi. La lotta contro i turchi fu ripresa verso la fine del secolo XVI e,

nel 1600, il principe valacco Michele il Valoroso riuscì a riunire per

pochissimi mesi Valacchia, Transilvania e Moldavia in un unico Stato, che negli

anni successivi rappresentò un modello di riferimento e un traguardo da

raggiungere per i movimenti di unità nazionale. Pochi mesi dopo la

proclamazione d'indipendenza la Moldavia e la Valacchia diventarono province

dell'impero ottomano e alla fine del 1600, in seguito alla vittoria di Vienna

sui turchi (1683) e alla liberazione dal loro giogo, questi paesi passarono a

far parte, con la Transilvania, dell'impero austriaco. Nel corso delle guerre austro-russo-turche

del XVIII secolo la Russia si affermò come grande potenza e accrebbe la sua

influenza sui popoli slavi; nel 1829 occupò la Moldavia e la Malacchia che però

riuscirono successivamente a darsi una loro costituzione e nel 1862 si

unificarono in un solo Stato. Ne rimase

esclusa la Transilvania, annessa all'Ungheria nel 1867, e solo dopo la prima

guerra mondiale divene parte della Romania, che usciva vincente dal conflitto.

Dal

1989, la libertà

Dopo

la seconda guerra mondiale la Romania, che si era precedentemente schierata

contro gli alleati, passò sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, a cui fu

costretta a cedere definitivamente la Bessarabia (una parte della

Moldavia). La Repubblica Popolare

Romena, modellatasi inizialmente su quella sovietica, incominciò ad acquistare

una sua fisionomia propria intorno al 1965, sotto Nicolae Ceausescu. Ma alla maggiore autonomia dall'Unione

Sovietica non corrispose affatto un processo di liberazione politica, e la

democratizzazione del Paese prese l'avvio soltanto nel 1989, anno della rivolta

popolare contro la dittatura di Ceausescu.

Il

difficile cammino della fede

La situazione della Romania è estremamente

complessa e averne un'immagine d'insieme, anche dal punto di vista dei santuari

mariani, non è impresa troppo facile.

Nella sola Transilvania, che poi rappresenta la culla della cultura

romena, vi sono tre nazionalità con organizzazione religiosa e riti diversi: i

romeni, cattolici di rito orientale (forzatamente riuniti agli ortodossi nel

1948); gli ungheresi, parte cattolici di rito latino, parte calvinisti; e i

tedeschi, in prevalenza luterani, ma con una minoranza di cattolici. In Romania

i santuari mariani veri e propri non sono molti perché le chiese e i monasteri

sono dedicati soprattutto ai santi, ma la figura della Vergine resta sempre in

primissimo piano sia nel culto pubblico sia in quello privato, specialmente attraverso

le icone mariane. I fedeli si prostrano

in preghiera davanti ad esse - soprattutto davanti a quelle ritenute miracolose

- le incensano e le baciano. I Rumeni non usano

tappezzare le pareti di ex voto, come succede da noi in Occidente, spesso, come segno

di ringraziamento, ma donano gli ex voto alle chiese, dopo averli fatti rivestire

d'argento.

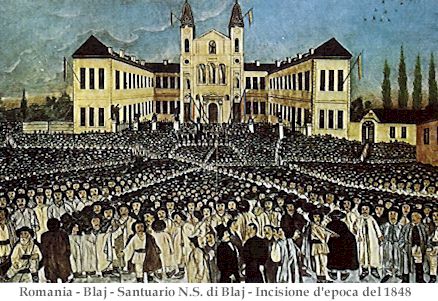

Dalla seconda guerra mondiale al comunismo

Dopo la seconda guerra mondiale il governo comunista ricongiunse forzatamente la Chiesa cattolica di rito orientale alla Chiesa ortodossa che incamerò tutti i suoi beni. Questa iniziativa aveva una parvenza di legittimità, perché l'unione era stata richiesta da un sinodo, al quale tuttavia parteciparono pochissimi sacerdoti e quasi tutti ricattati dal Governo. Seguirono anni di persecuzioni per vescovi e fedeli, molti dei quali morirono in prigione. La situazione dei cattolici appartenenti al rito latino o alla minoranza ungherese e tedesca era alquanto migliore, perché avevano ufficialmente il diritto di esistere, anche se condizionati da pesanti restrizioni. I loro santuari continuarono a vivere e ad essere meta di pellegrinaggio anche per i cattolici di rito orientale e per gli stessi ortodossi e protestanti. Con il ritorno della democrazia - purtroppo molto cruento - la Chiesa cattolica orientale è potuta uscire dalla clandestinità ma vive in grande precarietà e senza strutture, perché è riuscita a riottenere solo pochissime chiese; fra queste c'è la cattedrale di Blaj con la relativa sede del metropolita: si tratta di un luogo estremamente caro al cattolicesimo rumeno e anche di un santuario mariano molto venerato.