L'ARTE PER LA MADONNA DELLE GRAZIE DI PENNABILLI (di PierGiorgio Pasini)

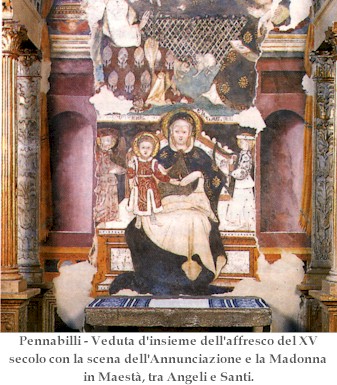

Ogni possibile riflessione sull’immagine della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa di San Cristoforo di Pennabilli deve tenere conto fin dall’inizio di due fatti. Un dato di stile: il dipinto ha tutti i caratteri del gotico internazionale come si è sviluppato nelle Marche settentrionali ad opera di artisti locali e non locali durante la prima metà del Quattrocento; e un dato documentario che permette di precisarne meglio la cronologia: l’altare ad essa relativo è stato consacrato il 16 novembre 1432 da Giovanni Secchiani (Seclani), vescovo del Montefeltro. La convergenza di questi due elementi ci permette di escludere che l’attuale immagine possa risalire al XIII secolo, come volevano gli storici di Pennabilli sulla scorta di una presunta iscrizione del 1222. Se pure è esistita, quell’antica Madonna è stata ‘rinnovata’, cioè completamente rifatta, per esigenze funzionali o devozionali, intorno al 1432.La Madonna delle Grazie di Pennabilli fa parte, e anzi faceva parte, di un complesso pittorico più vasto; si trovava al centro di tutta una parete figurata della quale è conservato un ampio frammento, solo ora veramente leggibile grazie al recente restauro. Per comprenderne il carattere occorre, naturalmente, tener conto di tutto l’insieme, che va immaginato in una chiesa o comunque in una cappella modesta, di forme gotiche, col pavimento più basso dell’attuale. Nell’ambiente originario le figurazioni, come stipate sulla parete, dovevano incombere con un effetto di solennità ben maggiore di quanto non appaia ora, ridotte come sono a frammenti in buona parte scorticati, disturbati da un insieme di elementi posteriori (peraltro preziosissimi) e diluite nello spazio vasto e un po’ informe dell’edificio odierno.Reintegrando idealmente la composizione si può almeno in parte ricuperarne il solenne effetto originario. Possiamo compiere questa operazione, sia pure con molti margini di incertezza, tenendo presente un’opera che ha molte affinità esterne con la nostra: la parete di fondo della Cella di Talamello, dipinta da Antonio Alberti e consacrata nel 1437. Sarà anzi importante sottolineare che essa è stata commissionata e consacrata da Giovanni Secchiani, lo stesso vescovo feretrano che nel 1432 aveva consacrato l’altare della Madonna di Pennabilli. Questo fatto, insieme alla sua prossimità cronologica e geografica (ed anche alla presumibile grandezza originaria), ne fa un ineludibile e prezioso elemento di confronto. In entrambe le opere le pareti sono divise orizzontalmente in due parti quasi uguali, in alto a contenere la scena dell’Annunciazione, in basso un Madonna col Bambino affiancata da Santi. In entrambe la testa nimbata della Madonna invade lo scomparto soprastante, quasi a voler unire le due parti, e soprattutto a voler accentuare la centralità ideale e materiale della figura di Maria, posta in primo piano come protagonista assoluta. Si noti tuttavia che la Madonna di Talamello è una «Madonna dell’umiltà», seduta in terra su un semplice cuscino e in vesti relativamente dimesse, secondo un’iconografia molto amata dai Francescani; non a caso il committente era il vescovo Secchiani, francescano appunto, che compariva a sinistra (e questa sua presenza va sottolineata anche per spiegare l’atteggiamento insolitamente vivace di Gesù); mentre quella di Pennabilli, commissionata dagli Agostiniani, è una «Madonna in maestà», cioè in trono come una regina. Nel dipinto di Pennabilli le figure vestono costumi ‘moderni’ di singolare ricchezza, ricamati

d’oro e d’argento e tagliati in damaschi fioriti, e si dispongono rigidamente, o

solo di profilo o solo di fronte, secondo moduli arcaici appena attualizzati sui modelli

dei fastosi cerimoniali delle corti principesche: quindi gli angeli musici sono vestiti

come paggi, i santi di fianco al trono (purtroppo perduti) dovevano essere compunti

come cortigiani, mentre Gesù viene esibito come un principe dalla vestina foderata di

raso. Il risultato è una schematica scena di corte, insieme celeste e terrestre, in cui

si perde il senso drammatico del gesto di Maria che consegna al Figlio il cardellino,

simbolo della sua umanità e della sua passione futura. Anche per comprendere in pieno la

fastosità di queste immagini occorre fare un piccolo sforzo di immaginazione, inteso a

reintegrarle idealmente nei loro colori: la veste della Madonna era laminata

d’argento, come d’argento erano gli strumenti musicali degli angeli; il suo

mantello azzurro era foderato di bianco e trapunto da lettere auree che ne formavano il

nome, e inoltre decorato nei bordi da scritte gotiche dorate, ora solo parzialmente

leggibili. Una sontuosità straordinaria, dunque, che trova un parallelo, più che in

altri affreschi, soprattutto negli stupendi polittici veneziani importati in molti centri

marchigiani e romagnoli fra Tre e Quattrocento. Sulla Maestà è raffigurata l’Annunciazione,

quasi a sottolineare l’inizio dell’Incarnazione e della missione di Maria

come madre di Dio e dell’umanità redenta; l’attuale restauro ne ha permesso il

parziale recupero, ma sono perdute (e in parte nascoste) e le tradizionali quinte

architettoniche alle spalle delle figure, e la colomba dello Spirito Santo e il Padre

Eterno, che si affacciavano nel cerchio cosmico sovrastante, a dominare tutto

l’affresco e tutto l’ambiente. Anche questa scena, svolta secondo ritmi e

cadenze che privilegiano linee fluenti e piatte composizioni cromatiche, ha un tono

cortese, accentuato dalle stoffe preziose i cui ricami d’argento non si piegano e non

scorciano, dal recinto di canne fiorito di rose, dal vivace scontro del cane e del gatto;

simboli molto usati in questo periodo, ma chissà quanto ancora capaci di comunicare

qualcosa ai fedeli, che probabilmente già li consideravano, come noi, soprattutto

piacevoli elementi naturalistici. L’analogia dell’insieme compositivo negli

affreschi di Pennabilli e di Talamello è troppo stringente per essere casuale. Ma nelle

sue linee programmatiche essa va imputata, più che ai pittori, ai committenti, che

evidentemente si servivano delle stesse fonti o accoglievano gli stessi suggerimenti:

potrebbe essere stato il vescovo Secchiani a dettare i temi di entrambe le opere.

L’analogia, comunque, non si ferma all’impianto: anche i dati di stile offrono

qualche corrispondenza. Ma qui a Pennabilli si avvertono più forti le suggestioni

settentrionali, cioè lombarde e venete, un colore più smaltato e forme più massicce, e

soprattutto un certo impaccio, forse accentuato dallo sfarzo decorativo così

insistentemente ricercato; si riscontrano anche contrasti fra l’impianto compositivo,

volutamente solenne e monumentale fino a divenire arcaico, ed una realizzazione in alcuni

tratti, e specialmente nei particolari, affaticata e incerta. Si noti per esempio

l’ampio svolgersi del manto della Vergine, così naturale e solenne in contrasto con

il profilo piatto degli angeli musicanti e l’affaticato scorciare delle loro mani.

Anche la frontalità assoluta della Madonna e di Gesù risulta piuttosto arcaica:

certo non fu mai particolarmente evitata dai pittori tardo gotici marchigiani, e fra gli

altri l’Alberti in più di un caso se ne è compiaciuto, ma qui appare

eccessiva nella sua staticità. I contatti con l’Alberti non mancano, anzi sono

numerosi; sembra trattarsi però di analogie di gusto e anche di influenze dirette, non di

identità di mano. L’autore andrà ricercato fra i numerosi artisti attivi in questo

periodo nelle Marche, ancora poco conosciuti o affatto sconosciuti. Potrebbe trattarsi per

esempio del padre di Giovanni Antonio da Pesaro, recentemente ‘risuscitato’

dalle ricerche di Paride Bernardi: cioè di Gigliolo Bellinzoni da Parma, di cui non

conosciamo nulla, ma fin dal secondo decennio del secolo molto attivo a Pesaro e per i

Malatesti. L’educazione padana, l’area di attività, le relazioni di lavoro, i

committenti di questo artista potrebbero rendere suggestiva l’ipotesi di una sua

attività pennese, eventualmente in collaborazione con la bottega dell’Alberti; ma

sia ben chiaro che questa è appena un’incerta e anzi fantasiosa ipotesi, che si può

avanzare solo per alcune labili analogie con lo stile del figlio. Dunque gli unici

elementi che mi sembra si possano dare per certi sono l’appartenenza dell’opera

agli anni trenta del Quattrocento e a quel circuito di cultura tardo gotica padana o

comunque influenzata dalla padània che investì fortemente le Marche settentrionali ed

ebbe fra il Marecchia e il Metauro larga ospitalità, conservandosi vitale e influenzando

per alcuni decenni lo sviluppo della cultura locale, confortata dall’arrivo di

prodotti «di lusso» soprattutto lombardi e veneti. Anche i costumi così elaborati degli

angeli e del Bambino mi sembra rientrino nella tradizione cortese di quella cultura e

rimandino a mode settentrionali presto generalmente diffuse: basterà confrontarli per

esempio con alcune figure di Gentile da Fabriano o di Masolino, contemporanee alle nostre,

per rendercene persuasi. Per quanto riguarda l’abito di Gesù, sembra proprio la

veste cerimoniale di un principe; ma sarà appena il caso di ricordare che, sia pure in

fogge diverse, vesti cerimoniali lussuose e ricercate sono indossate da molti Gesù

marchigiani (da quelli di Allegretto Nuzi e di Gentile da Fabriano a quelli di Arcangelo

di Cola). Ora la parte inferiore e centrale del nostro affresco appare particolarmente

consunta: cioè lo specchio del trono, che era decorato con piccole geometrie cosmatesche

di gusto trecentesco, le parti inferiori delle vesti degli angeli, i piedi del Bambino e

soprattutto il manto della Vergine, che ha perduto gran parte dell’azzurro

sovrapposto al tradizionale «morellone» di fondo e quasi tutte le decorazioni auree, ed

inoltre il colore della sua fodera bianca. Il motivo può essere ricercato in una serie di

‘devote’ manutenzioni consistenti in ripetuti lavaggi intesi a ripulire la

superficie dal fumo delle candele e delle torce; questi lavaggi hanno a poco a poco fatto

scomparire i colori più delicati, le rifiniture eseguite in oro e a tempera, e

specialmente la biacca con cui era modellato tutto il rovescio del manto.

di singolare ricchezza, ricamati

d’oro e d’argento e tagliati in damaschi fioriti, e si dispongono rigidamente, o

solo di profilo o solo di fronte, secondo moduli arcaici appena attualizzati sui modelli

dei fastosi cerimoniali delle corti principesche: quindi gli angeli musici sono vestiti

come paggi, i santi di fianco al trono (purtroppo perduti) dovevano essere compunti

come cortigiani, mentre Gesù viene esibito come un principe dalla vestina foderata di

raso. Il risultato è una schematica scena di corte, insieme celeste e terrestre, in cui

si perde il senso drammatico del gesto di Maria che consegna al Figlio il cardellino,

simbolo della sua umanità e della sua passione futura. Anche per comprendere in pieno la

fastosità di queste immagini occorre fare un piccolo sforzo di immaginazione, inteso a

reintegrarle idealmente nei loro colori: la veste della Madonna era laminata

d’argento, come d’argento erano gli strumenti musicali degli angeli; il suo

mantello azzurro era foderato di bianco e trapunto da lettere auree che ne formavano il

nome, e inoltre decorato nei bordi da scritte gotiche dorate, ora solo parzialmente

leggibili. Una sontuosità straordinaria, dunque, che trova un parallelo, più che in

altri affreschi, soprattutto negli stupendi polittici veneziani importati in molti centri

marchigiani e romagnoli fra Tre e Quattrocento. Sulla Maestà è raffigurata l’Annunciazione,

quasi a sottolineare l’inizio dell’Incarnazione e della missione di Maria

come madre di Dio e dell’umanità redenta; l’attuale restauro ne ha permesso il

parziale recupero, ma sono perdute (e in parte nascoste) e le tradizionali quinte

architettoniche alle spalle delle figure, e la colomba dello Spirito Santo e il Padre

Eterno, che si affacciavano nel cerchio cosmico sovrastante, a dominare tutto

l’affresco e tutto l’ambiente. Anche questa scena, svolta secondo ritmi e

cadenze che privilegiano linee fluenti e piatte composizioni cromatiche, ha un tono

cortese, accentuato dalle stoffe preziose i cui ricami d’argento non si piegano e non

scorciano, dal recinto di canne fiorito di rose, dal vivace scontro del cane e del gatto;

simboli molto usati in questo periodo, ma chissà quanto ancora capaci di comunicare

qualcosa ai fedeli, che probabilmente già li consideravano, come noi, soprattutto

piacevoli elementi naturalistici. L’analogia dell’insieme compositivo negli

affreschi di Pennabilli e di Talamello è troppo stringente per essere casuale. Ma nelle

sue linee programmatiche essa va imputata, più che ai pittori, ai committenti, che

evidentemente si servivano delle stesse fonti o accoglievano gli stessi suggerimenti:

potrebbe essere stato il vescovo Secchiani a dettare i temi di entrambe le opere.

L’analogia, comunque, non si ferma all’impianto: anche i dati di stile offrono

qualche corrispondenza. Ma qui a Pennabilli si avvertono più forti le suggestioni

settentrionali, cioè lombarde e venete, un colore più smaltato e forme più massicce, e

soprattutto un certo impaccio, forse accentuato dallo sfarzo decorativo così

insistentemente ricercato; si riscontrano anche contrasti fra l’impianto compositivo,

volutamente solenne e monumentale fino a divenire arcaico, ed una realizzazione in alcuni

tratti, e specialmente nei particolari, affaticata e incerta. Si noti per esempio

l’ampio svolgersi del manto della Vergine, così naturale e solenne in contrasto con

il profilo piatto degli angeli musicanti e l’affaticato scorciare delle loro mani.

Anche la frontalità assoluta della Madonna e di Gesù risulta piuttosto arcaica:

certo non fu mai particolarmente evitata dai pittori tardo gotici marchigiani, e fra gli

altri l’Alberti in più di un caso se ne è compiaciuto, ma qui appare

eccessiva nella sua staticità. I contatti con l’Alberti non mancano, anzi sono

numerosi; sembra trattarsi però di analogie di gusto e anche di influenze dirette, non di

identità di mano. L’autore andrà ricercato fra i numerosi artisti attivi in questo

periodo nelle Marche, ancora poco conosciuti o affatto sconosciuti. Potrebbe trattarsi per

esempio del padre di Giovanni Antonio da Pesaro, recentemente ‘risuscitato’

dalle ricerche di Paride Bernardi: cioè di Gigliolo Bellinzoni da Parma, di cui non

conosciamo nulla, ma fin dal secondo decennio del secolo molto attivo a Pesaro e per i

Malatesti. L’educazione padana, l’area di attività, le relazioni di lavoro, i

committenti di questo artista potrebbero rendere suggestiva l’ipotesi di una sua

attività pennese, eventualmente in collaborazione con la bottega dell’Alberti; ma

sia ben chiaro che questa è appena un’incerta e anzi fantasiosa ipotesi, che si può

avanzare solo per alcune labili analogie con lo stile del figlio. Dunque gli unici

elementi che mi sembra si possano dare per certi sono l’appartenenza dell’opera

agli anni trenta del Quattrocento e a quel circuito di cultura tardo gotica padana o

comunque influenzata dalla padània che investì fortemente le Marche settentrionali ed

ebbe fra il Marecchia e il Metauro larga ospitalità, conservandosi vitale e influenzando

per alcuni decenni lo sviluppo della cultura locale, confortata dall’arrivo di

prodotti «di lusso» soprattutto lombardi e veneti. Anche i costumi così elaborati degli

angeli e del Bambino mi sembra rientrino nella tradizione cortese di quella cultura e

rimandino a mode settentrionali presto generalmente diffuse: basterà confrontarli per

esempio con alcune figure di Gentile da Fabriano o di Masolino, contemporanee alle nostre,

per rendercene persuasi. Per quanto riguarda l’abito di Gesù, sembra proprio la

veste cerimoniale di un principe; ma sarà appena il caso di ricordare che, sia pure in

fogge diverse, vesti cerimoniali lussuose e ricercate sono indossate da molti Gesù

marchigiani (da quelli di Allegretto Nuzi e di Gentile da Fabriano a quelli di Arcangelo

di Cola). Ora la parte inferiore e centrale del nostro affresco appare particolarmente

consunta: cioè lo specchio del trono, che era decorato con piccole geometrie cosmatesche

di gusto trecentesco, le parti inferiori delle vesti degli angeli, i piedi del Bambino e

soprattutto il manto della Vergine, che ha perduto gran parte dell’azzurro

sovrapposto al tradizionale «morellone» di fondo e quasi tutte le decorazioni auree, ed

inoltre il colore della sua fodera bianca. Il motivo può essere ricercato in una serie di

‘devote’ manutenzioni consistenti in ripetuti lavaggi intesi a ripulire la

superficie dal fumo delle candele e delle torce; questi lavaggi hanno a poco a poco fatto

scomparire i colori più delicati, le rifiniture eseguite in oro e a tempera, e

specialmente la biacca con cui era modellato tutto il rovescio del manto. Oltre ad

essere pulita l’immagine deve essere stata di tanto in tanto

‘rinfrescata’, o ritoccata: uno di questi interventi è ricordato come eseguito

a spese della comunità nel 1475 da Pier Giovanni da Piandimeleto, fratello del più noto,

ma egualmente sconosciuto, Evangelista: forse rinfrescò le dorature o ne applicò di

nuove, e ridipinse a secco alcune parti consunte o cadute, ma non credo modificasse

sostanzialmente il dipinto, il cui assetto invece subì un profondo cambiamento dopo i

miracoli del 1517 e 1522. Infatti subito dopo l’ultimo miracolo la chiesa di San

Cristoforo, divenuta angusta per l’accresciuto concorso dei fedeli, venne rifatta

più grande. Della chiesa originaria solo la parte di muro con la prodigiosa

raffigurazione venne salvata; ma essa aveva bisogno di essere rafforzata dal punto di

vista statico, mentre il dipinto aveva bisogno di una adeguata velarizzazione

architettonica. Il problema fu risolto includendo muro ed immagine in una splendida

edicola di forme moderne, cioè pienamente rinascimentali, che permetteva di accentrare

l’attenzione unicamente sulla Madonna col Bambino. Due iscrizioni, nel fregio

e sul lato sinistro, ci permettono di datarne la costruzione al 1528. Per quanto

riguarda la tipologia del nuovo monumento, essa è ricca di suggestivi rimandi, dalle pergulae

e dagli archi trionfali pagani, fino ai cibori e ai baldacchini degli antichi altari

cristiani. Ma va sottolineato che fra Quattro e Cinquecento sono numerose le cappelle,

anzi i tabernacoli mariani di questo tipo costruiti all’interno di edifici sacri. Ne

ricordo solo due, abbastanza vicini dal punto di vista cronologico, geografico e

stilistico, oltre che tipologico: quello della Madonna del Piratello di Imola, databile

all’inizio del Cinquecento, che offre elementi toscani (in esecuzione lombarda)

desunti in buona parte dal tabernacolo fiorentino di San Miniato al Monte, attribuito a

Michelozzo; e l’altare della Madonna di Pianetto di Galeata, del 1534, e perciò

quasi contemporaneo al nostro, realizzato in forme più popolaresche, ma di simili

proporzioni e dalla identica collocazione all’interno della chiesa, che credo dovuta

a necessità o preferenze liturgiche. In questa serie potrebbero essere richiamati per le

loro analogie formali molti altri sacelli, dall’altare di Santa Maria Maggiore a

Spello (eseguito da Rocco da Vicenza nel 1515), a quello della Madonna del Calcinaio

presso Cortona (eseguito da Andrea Sansovino e Bernardino Covatti nel 1519); ma è inutile

allungare l’elenco dei possibili riferimenti, che potrebbero invece includere

un’altra ‘classe’ di monumenti (e forse dovrebbero, dato che la Madonna

viene invocata anche come Janua Coeli): cioè i protiri che impreziosivano le

facciate e proteggevano le porte delle chiese rinascimentali, tanto numerosi nelle Marche.

E non potrà sfuggire la somiglianza in particolare con quello di San Domenico di Urbino,

che, pur vecchio di molti decenni, costituiva ancora un prototipo ammirato e imitato. Ma

dal punto di vista architettonico e decorativo un rimando generico all’arte urbinate

nel suo insieme sembra sufficiente e pertinente, e così evidente che non avrebbe molto

senso insistervi. Solo occorrerà forse precisare: a quella dei sempre attivi

cantieri ducali nei decenni fra Quattro e Cinquecento, ornata da fregi di lapicidi

lombardi, da elementi epigrafici di straordinaria raffinatezza e modellata su un dolce,

aureo eclettismo. All’ambiente della corte ducale ci riporta anche la nuova

decorazione pittorica; anzi, nel suo scompartirsi armonioso, nel suo attento incastro

geometrico di finte profilature marmoree, nel suo illusionistico aprirsi di cortine, di

oculi, di nicchie rosate, nei colti richiami all’antichità e infine nel dolce

classicismo delle figurazioni, richiama con precisione l’attività delle maestranze

impegnate all’Imperiale di Pesaro su commissione di Francesco Maria della Rovere e di

Eleonora Gonzaga. In particolare vi si avvertono suggestioni raffaellesche che fanno

pensare a Raffaellino del Colle, specialmente per l’Annunciazione del fianco,

dai colori teneri, dal disegno nitido e dall’esecuzione fine e sorvegliata. Ma

forse l’autore andrà cercato fra collaboratori minori, dato che

l’esecuzione delle altre parti non sembra all’altezza

dell’ideazione raffinatissima. Si noti che anche nel nuovo assetto decorativo si

cercò di non tradire o diminuire i significati della composizione originaria: la figura

del Padre Eterno fu dipinta nella lunetta a dominare l’insieme, sovrastata dalla

Colomba dello Spirito Santo al centro dell’imbotte; e l’Annunciazione venne

dipinta sul fianco esterno meglio visibile del nuovo tabernacolo. La composizione anzi fu

arricchita di significati: infatti nell’imbotte sono stati inseriti i volti dei

progenitori, a significare l’inizio dell’umanità, il peccato originale e

l’attesa della Redenzione, che ha il suo prologo nell’Annunciazione e la sua

attuazione nell’Incarnazione. Le figure protagoniste dell’altare, cioè

la Madonna e il Bambino, dovevano essere racchiuse da una grande cornice lignea di cui si

può ricuperare il profilo esterno seguendo i limiti dell’affresco cinquecentesco, e

di cui si può immaginare la parte superiore rettilinea, idealmente ricostruibile sulla

base delle cornici dipinte lateralmente. Non si trattava certamente di un elemento

superfluo o secondario, ma necessario ad isolare l’immagine miracolosa e ad

articolare maggiormente dal punto di vista formale la composizione, modesta e tuttavia

notevolmente complessa nelle sue scenografiche, illusionistiche stratificazioni, per le

quali forse non sarebbe inutile evocare il nome di Girolamo Genga. L’iscrizione

principale sulla fronte del monumento attribuisce classicamente la decisione di erigere il

sacello al «Senato e Popolo Pennese», e quella sul fianco cita i priori e i sindaci

della confraternita. Che l’opera sia stata promossa ed accuratamente

progettata in loco è dimostrato dalla cura con cui si cercarono di recuperare tutti i

temi del vecchio affresco e dalla pretenziosità classicistica delle iscrizioni scolpite e

dipinte, di disegno raffinato quanto di costruzione approssimativa ed oscura. Tuttavia

credo che la corte urbinate - fra l’altro anch’essa beneficiata dai miracoli

‘antimedicei’ della Madonna di Pennabilli - non abbia fatto mancare il suo

appoggio, il suo consiglio ed il suo contributo all’opera: e gli scacchi neri e

dorati nei pennacchi dell’arco esterno sembrano alludere discretamente

all’autorevole presenza dei duchi. Ma a renderci sicuri di questa partecipazione è

lo stile stesso dell’opera, che in un certo senso costituisce un’anomalia nella

tradizione pennese. Non dimentichiamo infatti che fino a quel momento le opere pittoriche

di maggior peso erano state commissionate a Bimini, alla bottega dei Coda, che pochi anni

prima, nel 1520, aveva inviato a Pennabilli un bel polittico ed a Torricella un trittico

a sportelli mobili, firmati da Benedetto Coda; anche se modeste dal punto di vista

artistico, entrambi erano opere importanti e comunque ufficiali, perché si fregiavano

degli stemmi delle due comunità. Nell’intervento dei duchi – comunque si fosse

conformato – si deve vedere, oltre che un atto di devozione e di gratitudine verso la

Madonna, un preciso atto politico, ed anzi di politica culturale, inteso ad allargare

l’immagine, l’influenza e quindi la presenza del governo nel territorio anche

attraverso un gusto particolare, alimentato da artisti di corte. Non è un caso, forse,

che pochi anni dopo un altro pittore dell’Imperiale, Francesco Menzocchi, fosse

mandato a dipingere un polittico importante in un territorio confinante ed alleato, cioè

a San Marino, a gara ancora una volta con la bottega dei Coda, artisti di altro territorio

e di altra cultura. D’altra parte l’altare della Madonna delle Grazie non

costituisce un fatto isolato dal punto di vista stilistico, perché nella zona esistono

parecchie altre opere dello stesso periodo riecheggianti il Rinascimento urbinate: per

esempio il presbiterio, costruito o sistemato nel primo decennio del secolo, di Santa

Maria d’Antico; Santa Maria dell’Oliva a Maciano, con il portale datato al 1529

ed elementi architettonici e decorativi in pietra, all’interno, del 1569; in paese la

chiesa dell’ospedale della Misericordia, di cui è superstite la bellissima lunetta

in pietra, sul portale, anch’essa di gusto urbinate. Dell’assetto di altre

costruzioni di questi anni, nuove come il monastero di Sant’Antonio della Penna, o

rinnovate, non sappiamo praticamente nulla, a cominciare dalla stessa chiesa di San

Cristoforo in cui si trova la nostra Madonna. Con questo vorrei sottolineare che

l’impresa della nuova edicola, pur eccezionale per quanto riguarda il livello,

partecipa ad un clima culturale particolare, che definirei ufficiale, che si cercava di

radicare nella zona grazie a interventi diretti della corte (o di cortigiani: gli Oliva,

nel nostro caso), o indiretti, cioè con consigli, suggerimenti, consulenze di artisti e

artigiani ducali. Sembra, però, che localmente non ci si sia mai sentiti troppo legati da

questi dettami di politica artistica. Un esempio di tale indipendenza può essere

segnalato fin dal 1533, quando per la commissione di una tavola raffigurante San Sireno

(un santo collegato dai pennesi proprio al culto della Madonna delle Grazie) ci si

rivolse, seguendo una vecchia consuetudine, alla solita bottega riminese dei Coda.

Naturalmente non sappiamo dire se si trattò di una scelta polemica o semplicemente di uno

dei tanti sintomi della gravitazione naturale di Pennabilli verso la bassa valle del

Marecchia. Certo anche in seguito, nel corso del XVI e XVII secolo, vi troviamo opere

d’arte provenienti dalla Romagna, dall’Umbria e dalla Toscana: ma soprattutto vi

troviamo opere marchigiane. Marchigiano, anche se con notevoli influenze emiliano

romagnole, sembra il diligente pittore che intorno alla metà del XVI secolo ha dipinto la

pala della Resurrezione in questa stessa chiesa di San Cristoforo, da tenere

particolarmente presente perché alcuni dei santi che vi sono raffigurati potevano essere

quelli originariamente dipinti accanto alla Madonna delle Grazie, cancellati nel 1528

durante la costruzione dell’edicola. E perché appartiene alla stessa corrente

dell’artista che ha affrescato le scene eucaristiche di fianco al nuovo

tabernacolo della Madonna, scoperte con la recente rimozione delle parti lignee e con

l’attuale restauro, ma che non hanno niente a che fare con esso né dal punto di

vista concettuale, né da quello formale. Il Marchigiano è anche il pittore che ha

dipinto, sempre per questa chiesa, una splendida e sciupata Adorazione dei Magi che

si dimostra ricca di elementi di cultura simili a quelli del pittore dell’edicola

della Madonna, per quanto maturati dal tempo e da contatti nordici: sembra molto vicino al

fanese Giuliano Presutti nella sua attività tarda: la sua Sant’Orsola di

Ancona del 1554, infatti, si confronta abbastanza bene col nostro dipinto, che dovrebbe

risalire alla metà del secolo.

Oltre ad

essere pulita l’immagine deve essere stata di tanto in tanto

‘rinfrescata’, o ritoccata: uno di questi interventi è ricordato come eseguito

a spese della comunità nel 1475 da Pier Giovanni da Piandimeleto, fratello del più noto,

ma egualmente sconosciuto, Evangelista: forse rinfrescò le dorature o ne applicò di

nuove, e ridipinse a secco alcune parti consunte o cadute, ma non credo modificasse

sostanzialmente il dipinto, il cui assetto invece subì un profondo cambiamento dopo i

miracoli del 1517 e 1522. Infatti subito dopo l’ultimo miracolo la chiesa di San

Cristoforo, divenuta angusta per l’accresciuto concorso dei fedeli, venne rifatta

più grande. Della chiesa originaria solo la parte di muro con la prodigiosa

raffigurazione venne salvata; ma essa aveva bisogno di essere rafforzata dal punto di

vista statico, mentre il dipinto aveva bisogno di una adeguata velarizzazione

architettonica. Il problema fu risolto includendo muro ed immagine in una splendida

edicola di forme moderne, cioè pienamente rinascimentali, che permetteva di accentrare

l’attenzione unicamente sulla Madonna col Bambino. Due iscrizioni, nel fregio

e sul lato sinistro, ci permettono di datarne la costruzione al 1528. Per quanto

riguarda la tipologia del nuovo monumento, essa è ricca di suggestivi rimandi, dalle pergulae

e dagli archi trionfali pagani, fino ai cibori e ai baldacchini degli antichi altari

cristiani. Ma va sottolineato che fra Quattro e Cinquecento sono numerose le cappelle,

anzi i tabernacoli mariani di questo tipo costruiti all’interno di edifici sacri. Ne

ricordo solo due, abbastanza vicini dal punto di vista cronologico, geografico e

stilistico, oltre che tipologico: quello della Madonna del Piratello di Imola, databile

all’inizio del Cinquecento, che offre elementi toscani (in esecuzione lombarda)

desunti in buona parte dal tabernacolo fiorentino di San Miniato al Monte, attribuito a

Michelozzo; e l’altare della Madonna di Pianetto di Galeata, del 1534, e perciò

quasi contemporaneo al nostro, realizzato in forme più popolaresche, ma di simili

proporzioni e dalla identica collocazione all’interno della chiesa, che credo dovuta

a necessità o preferenze liturgiche. In questa serie potrebbero essere richiamati per le

loro analogie formali molti altri sacelli, dall’altare di Santa Maria Maggiore a

Spello (eseguito da Rocco da Vicenza nel 1515), a quello della Madonna del Calcinaio

presso Cortona (eseguito da Andrea Sansovino e Bernardino Covatti nel 1519); ma è inutile

allungare l’elenco dei possibili riferimenti, che potrebbero invece includere

un’altra ‘classe’ di monumenti (e forse dovrebbero, dato che la Madonna

viene invocata anche come Janua Coeli): cioè i protiri che impreziosivano le

facciate e proteggevano le porte delle chiese rinascimentali, tanto numerosi nelle Marche.

E non potrà sfuggire la somiglianza in particolare con quello di San Domenico di Urbino,

che, pur vecchio di molti decenni, costituiva ancora un prototipo ammirato e imitato. Ma

dal punto di vista architettonico e decorativo un rimando generico all’arte urbinate

nel suo insieme sembra sufficiente e pertinente, e così evidente che non avrebbe molto

senso insistervi. Solo occorrerà forse precisare: a quella dei sempre attivi

cantieri ducali nei decenni fra Quattro e Cinquecento, ornata da fregi di lapicidi

lombardi, da elementi epigrafici di straordinaria raffinatezza e modellata su un dolce,

aureo eclettismo. All’ambiente della corte ducale ci riporta anche la nuova

decorazione pittorica; anzi, nel suo scompartirsi armonioso, nel suo attento incastro

geometrico di finte profilature marmoree, nel suo illusionistico aprirsi di cortine, di

oculi, di nicchie rosate, nei colti richiami all’antichità e infine nel dolce

classicismo delle figurazioni, richiama con precisione l’attività delle maestranze

impegnate all’Imperiale di Pesaro su commissione di Francesco Maria della Rovere e di

Eleonora Gonzaga. In particolare vi si avvertono suggestioni raffaellesche che fanno

pensare a Raffaellino del Colle, specialmente per l’Annunciazione del fianco,

dai colori teneri, dal disegno nitido e dall’esecuzione fine e sorvegliata. Ma

forse l’autore andrà cercato fra collaboratori minori, dato che

l’esecuzione delle altre parti non sembra all’altezza

dell’ideazione raffinatissima. Si noti che anche nel nuovo assetto decorativo si

cercò di non tradire o diminuire i significati della composizione originaria: la figura

del Padre Eterno fu dipinta nella lunetta a dominare l’insieme, sovrastata dalla

Colomba dello Spirito Santo al centro dell’imbotte; e l’Annunciazione venne

dipinta sul fianco esterno meglio visibile del nuovo tabernacolo. La composizione anzi fu

arricchita di significati: infatti nell’imbotte sono stati inseriti i volti dei

progenitori, a significare l’inizio dell’umanità, il peccato originale e

l’attesa della Redenzione, che ha il suo prologo nell’Annunciazione e la sua

attuazione nell’Incarnazione. Le figure protagoniste dell’altare, cioè

la Madonna e il Bambino, dovevano essere racchiuse da una grande cornice lignea di cui si

può ricuperare il profilo esterno seguendo i limiti dell’affresco cinquecentesco, e

di cui si può immaginare la parte superiore rettilinea, idealmente ricostruibile sulla

base delle cornici dipinte lateralmente. Non si trattava certamente di un elemento

superfluo o secondario, ma necessario ad isolare l’immagine miracolosa e ad

articolare maggiormente dal punto di vista formale la composizione, modesta e tuttavia

notevolmente complessa nelle sue scenografiche, illusionistiche stratificazioni, per le

quali forse non sarebbe inutile evocare il nome di Girolamo Genga. L’iscrizione

principale sulla fronte del monumento attribuisce classicamente la decisione di erigere il

sacello al «Senato e Popolo Pennese», e quella sul fianco cita i priori e i sindaci

della confraternita. Che l’opera sia stata promossa ed accuratamente

progettata in loco è dimostrato dalla cura con cui si cercarono di recuperare tutti i

temi del vecchio affresco e dalla pretenziosità classicistica delle iscrizioni scolpite e

dipinte, di disegno raffinato quanto di costruzione approssimativa ed oscura. Tuttavia

credo che la corte urbinate - fra l’altro anch’essa beneficiata dai miracoli

‘antimedicei’ della Madonna di Pennabilli - non abbia fatto mancare il suo

appoggio, il suo consiglio ed il suo contributo all’opera: e gli scacchi neri e

dorati nei pennacchi dell’arco esterno sembrano alludere discretamente

all’autorevole presenza dei duchi. Ma a renderci sicuri di questa partecipazione è

lo stile stesso dell’opera, che in un certo senso costituisce un’anomalia nella

tradizione pennese. Non dimentichiamo infatti che fino a quel momento le opere pittoriche

di maggior peso erano state commissionate a Bimini, alla bottega dei Coda, che pochi anni

prima, nel 1520, aveva inviato a Pennabilli un bel polittico ed a Torricella un trittico

a sportelli mobili, firmati da Benedetto Coda; anche se modeste dal punto di vista

artistico, entrambi erano opere importanti e comunque ufficiali, perché si fregiavano

degli stemmi delle due comunità. Nell’intervento dei duchi – comunque si fosse

conformato – si deve vedere, oltre che un atto di devozione e di gratitudine verso la

Madonna, un preciso atto politico, ed anzi di politica culturale, inteso ad allargare

l’immagine, l’influenza e quindi la presenza del governo nel territorio anche

attraverso un gusto particolare, alimentato da artisti di corte. Non è un caso, forse,

che pochi anni dopo un altro pittore dell’Imperiale, Francesco Menzocchi, fosse

mandato a dipingere un polittico importante in un territorio confinante ed alleato, cioè

a San Marino, a gara ancora una volta con la bottega dei Coda, artisti di altro territorio

e di altra cultura. D’altra parte l’altare della Madonna delle Grazie non

costituisce un fatto isolato dal punto di vista stilistico, perché nella zona esistono

parecchie altre opere dello stesso periodo riecheggianti il Rinascimento urbinate: per

esempio il presbiterio, costruito o sistemato nel primo decennio del secolo, di Santa

Maria d’Antico; Santa Maria dell’Oliva a Maciano, con il portale datato al 1529

ed elementi architettonici e decorativi in pietra, all’interno, del 1569; in paese la

chiesa dell’ospedale della Misericordia, di cui è superstite la bellissima lunetta

in pietra, sul portale, anch’essa di gusto urbinate. Dell’assetto di altre

costruzioni di questi anni, nuove come il monastero di Sant’Antonio della Penna, o

rinnovate, non sappiamo praticamente nulla, a cominciare dalla stessa chiesa di San

Cristoforo in cui si trova la nostra Madonna. Con questo vorrei sottolineare che

l’impresa della nuova edicola, pur eccezionale per quanto riguarda il livello,

partecipa ad un clima culturale particolare, che definirei ufficiale, che si cercava di

radicare nella zona grazie a interventi diretti della corte (o di cortigiani: gli Oliva,

nel nostro caso), o indiretti, cioè con consigli, suggerimenti, consulenze di artisti e

artigiani ducali. Sembra, però, che localmente non ci si sia mai sentiti troppo legati da

questi dettami di politica artistica. Un esempio di tale indipendenza può essere

segnalato fin dal 1533, quando per la commissione di una tavola raffigurante San Sireno

(un santo collegato dai pennesi proprio al culto della Madonna delle Grazie) ci si

rivolse, seguendo una vecchia consuetudine, alla solita bottega riminese dei Coda.

Naturalmente non sappiamo dire se si trattò di una scelta polemica o semplicemente di uno

dei tanti sintomi della gravitazione naturale di Pennabilli verso la bassa valle del

Marecchia. Certo anche in seguito, nel corso del XVI e XVII secolo, vi troviamo opere

d’arte provenienti dalla Romagna, dall’Umbria e dalla Toscana: ma soprattutto vi

troviamo opere marchigiane. Marchigiano, anche se con notevoli influenze emiliano

romagnole, sembra il diligente pittore che intorno alla metà del XVI secolo ha dipinto la

pala della Resurrezione in questa stessa chiesa di San Cristoforo, da tenere

particolarmente presente perché alcuni dei santi che vi sono raffigurati potevano essere

quelli originariamente dipinti accanto alla Madonna delle Grazie, cancellati nel 1528

durante la costruzione dell’edicola. E perché appartiene alla stessa corrente

dell’artista che ha affrescato le scene eucaristiche di fianco al nuovo

tabernacolo della Madonna, scoperte con la recente rimozione delle parti lignee e con

l’attuale restauro, ma che non hanno niente a che fare con esso né dal punto di

vista concettuale, né da quello formale. Il Marchigiano è anche il pittore che ha

dipinto, sempre per questa chiesa, una splendida e sciupata Adorazione dei Magi che

si dimostra ricca di elementi di cultura simili a quelli del pittore dell’edicola

della Madonna, per quanto maturati dal tempo e da contatti nordici: sembra molto vicino al

fanese Giuliano Presutti nella sua attività tarda: la sua Sant’Orsola di

Ancona del 1554, infatti, si confronta abbastanza bene col nostro dipinto, che dovrebbe

risalire alla metà del secolo.

Dal 1568 siamo molto meglio informati

sulle vicende artistiche che ruotano attorno alla nostra immagine miracolosa grazie ad

alcuni libri superstiti della compagnia della Madonna delle Grazie, diligentemente

esplorati per questa occasione da Girolamo Allegretti, dei cui appunti liberalmente

concessi mi avvalgo ampiamente. Fra il 1569 e il 1571 vi troviamo annotata tutta una serie

di piccoli lavori di restauro e di doratura compiuti all’altare da un pittore

pennese, Piero Andrea, che dipinse anche una cortina posta davanti alla Madonna. Questo

pittore non è ignoto alla letteratura locale, che lo colloca intorno alla metà del

Cinquecento, gli dà il cognome di Saraceni ed il soprannome di Fabbri, lo dice scolaro,

naturalmente «eccellente», di Tiziano e gli attribuisce opere a Venezia, Ravenna,

Rimini, San Leo e Pennabilli. Tutte ignote, purtroppo, tanto da far sospettare un qualche

equivoco (con il ben più celebre pittore veneziano Carlo Saraceni, per esempio). In ogni

caso dai nostri documenti risulta soprattutto un decoratore, un piccolo pittore artigiano.

Certo non l’unico del paese, dove lo affianca un Claudio Saraceno, forse fratello o

figlio, anch’esso decoratore, che muore nel 1601. C’è poco da segnalare fino

all’inizio del secolo, quando troviamo pagamenti per l’«ornamento, ovvero

ancona della Madonna» ad un certo maestro Clemente da Santarcangelo. Il lavoro fu

eseguito a Santarcangelo e finito di trasportare a Pennabilli il 5 novembre 1600. A

Pennabilli fu incaricato di decorarlo e dorarlo il maestro Claudio Saraceno appena citato.

Fortunatamente quest’opera è giunta fino a noi, anche se in non buone condizioni:

un auspicabile restauro, ormai indispensabile per la sua conservazione, sarebbe utile

anche per verificare se le belle decorazioni - costituite da un arabesco dipinto in blu e

rosso sull’oro - sono ancora quelle eseguite dal Saraceni. Si tratta di una grande

ancona lignea interamente dorata; essa sostituiva la cornice rinascimentale e nascondeva

completamente gli affreschi, ormai considerati vecchi e inadeguati, perchè riempiva tutta

la parete di fondo dell’edicola. È fastosa e complicata, di gusto tardo manierista

nella confusa partizione e frantumazione degli ordini classici, ma piacevole e ricca. Il

suo autore è uno dei tanti piccoli maestri, quasi subito dimenticati, attivi in quel

periodo in molti centri della Romagna e delle Marche, partecipi di quel grande momento

veramente internazionale che fu l’ultimo manierismo. Ora, privata da un furto delle

statuette che decoravano le sue due piccole nicchie, è provvisoriamente collocata

nell’abside della chiesa di San Cristoforo. Non sappiamo per quali motivi i Pennesi

si sono rivolti ad un artista di Santarcangelo, ma probabilmente in quel momento egli era

uno dei più famosi della zona: purtroppo non sappiamo niente di lui e delle sue opere,

tranne che aveva appena eseguito un lavoro analogo anche per la chiesa abbaziale dei

Benedettini di Cesena. Certo non si servirono di lui solo per comodità; del resto sembra

che le loro scelte non siano mai state di comodo. Lo dimostra anche il fatto che per una

copertina ricamata da porre davanti alla Vergine, pochi anni dopo, si siano rivolti

addirittura a Napoli, senza preoccuparsi per l’aggiunta di spese e di fastidi. Nel

1616 da Napoli, appunto, arrivò la prima delle «vesti» documentate della Madonna, tutta

finemente ricamata d’oro su tela d’argento, con un policromo Padre Eterno

benedicente fra le nubi e rabeschi sottili e sinuosi di grande effetto. Posta

davanti all’affresco permetteva di vedere solo i volti delle due figure divine, un

po’ come le copertine d’argento delle icone, secondo un uso largamente diffuso,

inteso a proteggere e nello stesso tempo ad arricchire l’immagine. A questa data il

monumento si poteva considerare veramente completo; era anche già circondato dalla bella

cancellata ancora esistente, con motivi a cuore (e a gigli) di rinascimentale eleganza,

eseguita nel 1606 probabilmente da un Francesco magnano; inoltre nel 1607 era stato

decorato con un fregio, forse applicato nell’imbotte dell’arco, del pittore

Marco Bistolli, un giovane confratello incaricato anche di dirigere l’apparato per il

«venerdì bello» del 1608. L’insieme doveva avere un aspetto armonico e sontuoso:

ma non abbastanza per i confratelli, che per abbellire ulteriormente l’altare della

loro Madonna miracolosa tenevano d’occhio quanto si faceva di meglio nelle chiese dei

dintorni. L’attenzione era rivolta particolarmente alle grandi macchine lignee,

scintillanti di dorature, che rivestivano interi oratori, come quello del Nome di Dio a

Pesaro; o costruite dietro agli altari per inquadrare le nuove pale, come quella

attualmente all’altare del Rosario in cattedrale; oppure ai grandi tabernacoli che

venivano costruiti al centro delle tribune, in forma di templi sontuosi; o ancora alle

mostre d’organo erette nelle chiese maggiori, come quella di San Cristoforo, del

1587. Nel 1621 si chiedeva al maestro che aveva fatto un tabernacolo a Maciano (non

sappiamo però in quale chiesa) di compiere un sopralluogo all’altare della Madonna

per vedere se era possibile accrescerne o migliorarne l’ornato. Purtroppo non

sappiamo niente di questo maestro, nè della sua opera, né dei consigli da lui dati ai

priori; ma nel libro della compagnia sono annotate subito dopo alcune spese per ricercare

pietre a Monte Boaggine «per l’ornamento dell’altare», e nel 1623 altre

riguardanti l’inizio e la prosecuzione (anche grazie ad un buon lascito)

dell’«aumento» dell’altare. Ma quale maestro vi stava lavorando? Lo stesso che

aveva eseguito lo sconosciuto tabernacolo di Maciano? Forse si trattava di un maestro

di Foligno, perché nel verbale della congregazione del 2 febbraio 1625 troviamo

annotato: «Fu ricordato che si faccino venire le statue per i nicchi et altri ornamenti

non perfetti dal maestro intagliatore di Fuligno».

Dal 1568 siamo molto meglio informati

sulle vicende artistiche che ruotano attorno alla nostra immagine miracolosa grazie ad

alcuni libri superstiti della compagnia della Madonna delle Grazie, diligentemente

esplorati per questa occasione da Girolamo Allegretti, dei cui appunti liberalmente

concessi mi avvalgo ampiamente. Fra il 1569 e il 1571 vi troviamo annotata tutta una serie

di piccoli lavori di restauro e di doratura compiuti all’altare da un pittore

pennese, Piero Andrea, che dipinse anche una cortina posta davanti alla Madonna. Questo

pittore non è ignoto alla letteratura locale, che lo colloca intorno alla metà del

Cinquecento, gli dà il cognome di Saraceni ed il soprannome di Fabbri, lo dice scolaro,

naturalmente «eccellente», di Tiziano e gli attribuisce opere a Venezia, Ravenna,

Rimini, San Leo e Pennabilli. Tutte ignote, purtroppo, tanto da far sospettare un qualche

equivoco (con il ben più celebre pittore veneziano Carlo Saraceni, per esempio). In ogni

caso dai nostri documenti risulta soprattutto un decoratore, un piccolo pittore artigiano.

Certo non l’unico del paese, dove lo affianca un Claudio Saraceno, forse fratello o

figlio, anch’esso decoratore, che muore nel 1601. C’è poco da segnalare fino

all’inizio del secolo, quando troviamo pagamenti per l’«ornamento, ovvero

ancona della Madonna» ad un certo maestro Clemente da Santarcangelo. Il lavoro fu

eseguito a Santarcangelo e finito di trasportare a Pennabilli il 5 novembre 1600. A

Pennabilli fu incaricato di decorarlo e dorarlo il maestro Claudio Saraceno appena citato.

Fortunatamente quest’opera è giunta fino a noi, anche se in non buone condizioni:

un auspicabile restauro, ormai indispensabile per la sua conservazione, sarebbe utile

anche per verificare se le belle decorazioni - costituite da un arabesco dipinto in blu e

rosso sull’oro - sono ancora quelle eseguite dal Saraceni. Si tratta di una grande

ancona lignea interamente dorata; essa sostituiva la cornice rinascimentale e nascondeva

completamente gli affreschi, ormai considerati vecchi e inadeguati, perchè riempiva tutta

la parete di fondo dell’edicola. È fastosa e complicata, di gusto tardo manierista

nella confusa partizione e frantumazione degli ordini classici, ma piacevole e ricca. Il

suo autore è uno dei tanti piccoli maestri, quasi subito dimenticati, attivi in quel

periodo in molti centri della Romagna e delle Marche, partecipi di quel grande momento

veramente internazionale che fu l’ultimo manierismo. Ora, privata da un furto delle

statuette che decoravano le sue due piccole nicchie, è provvisoriamente collocata

nell’abside della chiesa di San Cristoforo. Non sappiamo per quali motivi i Pennesi

si sono rivolti ad un artista di Santarcangelo, ma probabilmente in quel momento egli era

uno dei più famosi della zona: purtroppo non sappiamo niente di lui e delle sue opere,

tranne che aveva appena eseguito un lavoro analogo anche per la chiesa abbaziale dei

Benedettini di Cesena. Certo non si servirono di lui solo per comodità; del resto sembra

che le loro scelte non siano mai state di comodo. Lo dimostra anche il fatto che per una

copertina ricamata da porre davanti alla Vergine, pochi anni dopo, si siano rivolti

addirittura a Napoli, senza preoccuparsi per l’aggiunta di spese e di fastidi. Nel

1616 da Napoli, appunto, arrivò la prima delle «vesti» documentate della Madonna, tutta

finemente ricamata d’oro su tela d’argento, con un policromo Padre Eterno

benedicente fra le nubi e rabeschi sottili e sinuosi di grande effetto. Posta

davanti all’affresco permetteva di vedere solo i volti delle due figure divine, un

po’ come le copertine d’argento delle icone, secondo un uso largamente diffuso,

inteso a proteggere e nello stesso tempo ad arricchire l’immagine. A questa data il

monumento si poteva considerare veramente completo; era anche già circondato dalla bella

cancellata ancora esistente, con motivi a cuore (e a gigli) di rinascimentale eleganza,

eseguita nel 1606 probabilmente da un Francesco magnano; inoltre nel 1607 era stato

decorato con un fregio, forse applicato nell’imbotte dell’arco, del pittore

Marco Bistolli, un giovane confratello incaricato anche di dirigere l’apparato per il

«venerdì bello» del 1608. L’insieme doveva avere un aspetto armonico e sontuoso:

ma non abbastanza per i confratelli, che per abbellire ulteriormente l’altare della

loro Madonna miracolosa tenevano d’occhio quanto si faceva di meglio nelle chiese dei

dintorni. L’attenzione era rivolta particolarmente alle grandi macchine lignee,

scintillanti di dorature, che rivestivano interi oratori, come quello del Nome di Dio a

Pesaro; o costruite dietro agli altari per inquadrare le nuove pale, come quella

attualmente all’altare del Rosario in cattedrale; oppure ai grandi tabernacoli che

venivano costruiti al centro delle tribune, in forma di templi sontuosi; o ancora alle

mostre d’organo erette nelle chiese maggiori, come quella di San Cristoforo, del

1587. Nel 1621 si chiedeva al maestro che aveva fatto un tabernacolo a Maciano (non

sappiamo però in quale chiesa) di compiere un sopralluogo all’altare della Madonna

per vedere se era possibile accrescerne o migliorarne l’ornato. Purtroppo non

sappiamo niente di questo maestro, nè della sua opera, né dei consigli da lui dati ai

priori; ma nel libro della compagnia sono annotate subito dopo alcune spese per ricercare

pietre a Monte Boaggine «per l’ornamento dell’altare», e nel 1623 altre

riguardanti l’inizio e la prosecuzione (anche grazie ad un buon lascito)

dell’«aumento» dell’altare. Ma quale maestro vi stava lavorando? Lo stesso che

aveva eseguito lo sconosciuto tabernacolo di Maciano? Forse si trattava di un maestro

di Foligno, perché nel verbale della congregazione del 2 febbraio 1625 troviamo

annotato: «Fu ricordato che si faccino venire le statue per i nicchi et altri ornamenti

non perfetti dal maestro intagliatore di Fuligno».

L’accrescimento dell’ornato

consisteva sostanzialmente in due ali lignee, sorrette da colonne scanalate e tortili, che

allargavano sensibilmente il monumento; e in alto da un tamburo poligonale con cupola e da

una balaustra, che davano slancio all’insieme. Il tutto in legno, con nicchie,

statue, cartelle in rilievo, pitture ornamentali e dorature. Le dorature interessarono

anche l’ornato cinquecentesco in pietra, che veniva così a fondersi, ad annullarsi

nella nuova architettura. Dopo questi lavori nessuna delle pitture rinascimentali era più

visibile; anche ciò che rimaneva in vista delle scene eucaristiche dipinte sulla parete a

fianco del monumento venne scialbato in quanto mutilo e quindi insignificante, e in quanto

dannoso alla visibilità del «nuovo monumento»: infatti si può proprio parlare di un

monumento nuovo, del tutto in linea con il gusto seicentesco e con le esigenze della

religiosità controriformistica. L’edicola ora si è trasformata nel simbolo del

tempio di Salomone che custodisce l’arca dell’Alleanza. In alto trionfa la Donna

dell’Apocalisse, regina e mediatrice fra cielo e terra; ai lati dell’arco due

statue rappresentano Santa Monica (? ) e Santa Maria Maddalena, forse in quanto immagini

simboliche di fiducia e di pentimento, e ad esse sono sottoposti gli stemmi della

confraternita; al centro dell’arco, in posizione dominante, compare però lo stemma

della comunità; mentre sul fianco sinistro una scritta a lettere d’oro riassume i

prodigi dell’immagine, sul fianco destro un’altra ricorda la fondazione del

«sacello» nel 1222, il suo restauro «dopo» il 1523, il suo ampliamento nel 1623, al

tempo di Urbano VIII e di Francesco Maria Della Rovere: cioè il primissimo tempo di un

grande pontificato, l’ultimissimo tempo di un glorioso ducato. Nel suo insieme il

nuovo monumento non ha confronti in zona, né per forma, né per qualità, né per

ricchezza. Nelle Marche posso ricordare per qualche analogia solo il fastoso armadio per i

libri sacri della sinagoga di rito italiano di Ancona. Credo che l’artista fosse di

educazione romana: a Roma rimanda anche il manierismo delle due belle statue di Santa

Monica e della Maddalena, di salda impostazione plastica, di elegante movimento e

preziosamente dipinte. A proposito di pitture e dorature, questa volta non sappiamo se

erano state eseguite in loco, come nel caso dell’ancona, ma è probabile; comunque

anche le decorazioni pittoriche sono di buona esecuzione tecnica e di grande bellezza; le

grottesche dei fianchi formano come un prezioso tessuto dai colori caldi, armoniosi e

vivaci. Dopo pochi anni i Confratelli si mettono in movimento per costruire un

soffitto, un cielo in cui far comparire la figura del Padre eterno, necessaria per

completare il senso del monumento {ed infatti sempre presente fino a trent’anni

prima, quando era stata nascosta dall’ancona). Nel 1634 nel libro della compagnia

troviamo annotato: «Si veda di fare il soffitto sopra l’ornamento della Madonna

secondo il disegno inviato dal maestro Orazio Borioni intagliatore de Borgo San

Sepolcro». L’anno successivo il soffitto era già pronto; i lavori di doratura e

pittura durarono fino al 1636. Si tratta di un vero capolavoro di intaglio e di scultura

che rimanda soprattutto ad analoghe opere romane. Mentre gli angeli hanno un’eleganza

raffinata e movenze classicheggianti, la grande figura del Padre Eterno, argentata e

dorata, mostra ancora un rude plasticismo e asprezze arcaizzanti che la apparentano

vagamente a quelle del soffitto dell’oratorio del Gonfalone di Fabriano, eseguito nel

1643 dal francese Leonardo Scaglia, molto attivo fra Umbria e Marche . Chi fosse

l’intagliatore Orazio Borioni che ne aveva fatto il disegno, e al quale credo debba

essere riferita anche l’esecuzione, non sappiamo. Secondo i registri della compagnia

a lui spetta una proposta «di accrescimento delle statue intorno alla cupola e di due

statue in basso»: si tratta degli angeli e delle due statue delle nicchie piccole, che

probabilmente furono eseguite da un altro intagliatore perché sembrano differenziarsi per

il modellato più grossolano tanto da quelle bellissime delle due sante in alto, quanto

dai rilievi del soffitto. Alla stessa mano appartengono quasi sicuramente le teste di cherubini

applicate al tamburo della cupola. In questo momento non è possibile studiare i vari

particolari lignei del monumento, smontati ed immagazzinati in attesa dei restauro;

ma si può già dire con certezza che i quattro angeli che erano sulla balaustra,

due nudi e due vestiti, sono di identica fattura: la notizia di due angeli rubati e

sostituiti, tramandata dal Dominici, o è falsa, come tante altre, o si riferisce ad altri

angeli.

L’accrescimento dell’ornato

consisteva sostanzialmente in due ali lignee, sorrette da colonne scanalate e tortili, che

allargavano sensibilmente il monumento; e in alto da un tamburo poligonale con cupola e da

una balaustra, che davano slancio all’insieme. Il tutto in legno, con nicchie,

statue, cartelle in rilievo, pitture ornamentali e dorature. Le dorature interessarono

anche l’ornato cinquecentesco in pietra, che veniva così a fondersi, ad annullarsi

nella nuova architettura. Dopo questi lavori nessuna delle pitture rinascimentali era più

visibile; anche ciò che rimaneva in vista delle scene eucaristiche dipinte sulla parete a

fianco del monumento venne scialbato in quanto mutilo e quindi insignificante, e in quanto

dannoso alla visibilità del «nuovo monumento»: infatti si può proprio parlare di un

monumento nuovo, del tutto in linea con il gusto seicentesco e con le esigenze della

religiosità controriformistica. L’edicola ora si è trasformata nel simbolo del

tempio di Salomone che custodisce l’arca dell’Alleanza. In alto trionfa la Donna

dell’Apocalisse, regina e mediatrice fra cielo e terra; ai lati dell’arco due

statue rappresentano Santa Monica (? ) e Santa Maria Maddalena, forse in quanto immagini

simboliche di fiducia e di pentimento, e ad esse sono sottoposti gli stemmi della

confraternita; al centro dell’arco, in posizione dominante, compare però lo stemma

della comunità; mentre sul fianco sinistro una scritta a lettere d’oro riassume i

prodigi dell’immagine, sul fianco destro un’altra ricorda la fondazione del

«sacello» nel 1222, il suo restauro «dopo» il 1523, il suo ampliamento nel 1623, al

tempo di Urbano VIII e di Francesco Maria Della Rovere: cioè il primissimo tempo di un

grande pontificato, l’ultimissimo tempo di un glorioso ducato. Nel suo insieme il

nuovo monumento non ha confronti in zona, né per forma, né per qualità, né per

ricchezza. Nelle Marche posso ricordare per qualche analogia solo il fastoso armadio per i

libri sacri della sinagoga di rito italiano di Ancona. Credo che l’artista fosse di

educazione romana: a Roma rimanda anche il manierismo delle due belle statue di Santa

Monica e della Maddalena, di salda impostazione plastica, di elegante movimento e

preziosamente dipinte. A proposito di pitture e dorature, questa volta non sappiamo se

erano state eseguite in loco, come nel caso dell’ancona, ma è probabile; comunque

anche le decorazioni pittoriche sono di buona esecuzione tecnica e di grande bellezza; le

grottesche dei fianchi formano come un prezioso tessuto dai colori caldi, armoniosi e

vivaci. Dopo pochi anni i Confratelli si mettono in movimento per costruire un

soffitto, un cielo in cui far comparire la figura del Padre eterno, necessaria per

completare il senso del monumento {ed infatti sempre presente fino a trent’anni

prima, quando era stata nascosta dall’ancona). Nel 1634 nel libro della compagnia

troviamo annotato: «Si veda di fare il soffitto sopra l’ornamento della Madonna

secondo il disegno inviato dal maestro Orazio Borioni intagliatore de Borgo San

Sepolcro». L’anno successivo il soffitto era già pronto; i lavori di doratura e

pittura durarono fino al 1636. Si tratta di un vero capolavoro di intaglio e di scultura

che rimanda soprattutto ad analoghe opere romane. Mentre gli angeli hanno un’eleganza

raffinata e movenze classicheggianti, la grande figura del Padre Eterno, argentata e

dorata, mostra ancora un rude plasticismo e asprezze arcaizzanti che la apparentano

vagamente a quelle del soffitto dell’oratorio del Gonfalone di Fabriano, eseguito nel

1643 dal francese Leonardo Scaglia, molto attivo fra Umbria e Marche . Chi fosse

l’intagliatore Orazio Borioni che ne aveva fatto il disegno, e al quale credo debba

essere riferita anche l’esecuzione, non sappiamo. Secondo i registri della compagnia

a lui spetta una proposta «di accrescimento delle statue intorno alla cupola e di due

statue in basso»: si tratta degli angeli e delle due statue delle nicchie piccole, che

probabilmente furono eseguite da un altro intagliatore perché sembrano differenziarsi per

il modellato più grossolano tanto da quelle bellissime delle due sante in alto, quanto

dai rilievi del soffitto. Alla stessa mano appartengono quasi sicuramente le teste di cherubini

applicate al tamburo della cupola. In questo momento non è possibile studiare i vari

particolari lignei del monumento, smontati ed immagazzinati in attesa dei restauro;

ma si può già dire con certezza che i quattro angeli che erano sulla balaustra,

due nudi e due vestiti, sono di identica fattura: la notizia di due angeli rubati e

sostituiti, tramandata dal Dominici, o è falsa, come tante altre, o si riferisce ad altri

angeli.

Questi

sono stati gli ultimi lavori veramente importanti che riguardano il monumento nel suo

insieme; nella sostanza infatti nulla vi verrà aggiunto o tolto, nulla ne muterà

l’aspetto. A questo punto può essere interessante leggere la descrizione di un

illustre e devoto contemporaneo, don Pier Antonio Guerrieri: «... sontuoso adornamento in

forma di Castello, e di pomposo Tabernacolo con bel disegno, e ricca manifattura di

legname indorato e d’Historie variamente intagliate. Sopra la qual machina in alto si

apre un Regio Baldacchino di fino lavoro d’intagli tutto messo a oro». Più barocca,

e più in linea col gusto del suo tempo, è la descrizione del padre agostiniano Michele

Vanzi: «Questo altare rappresenta la forma di Carro Trionfale, quale con vaga, e

industriosa architettura è fabricato, e di non ordinarie statue adorno. Di sopra da

ricchissimo Baldachino di mirabile scultura ricoperto; si scopre dalla sommità fino a

terra tutto ricoperto d’oro; quale con diligente cura di quei zelanti Fratelli vien

custodito: Nel mezzo di quello, come in seggio elevato, si vede della Regina degli Angeli

la gloriosissima, e miracolosissima Imagine». Nemmeno fra le righe vi si può scorgere un

qualche rammarico per il sacello rinascimentale nascosto ed anzi annullato dalle

trasformazioni barocche: i problemi della storia, della filologia, del restauro sono

problemi essenzialmente moderni, e toccherà a noi risolverli. In seguito ai lavori di

accrescimento dell’altare della Madonna, per una sorta di imitazione ed emulazione,

si compirono a Pennabilli diversi lavori in legno di grande impegno, che ne riecheggiano

lo stile e la sontuosità. Primo fra gli altri, già nel 1636, il tabernacolo che sta

sull’altar maggiore della stessa chiesa di San Cristoforo, a cura della

compagnia del Santissimo Sacramento e con il contributo della compagnia della Madonna

delle Grazie. Si tratta di una macchina bellissima, di struttura semplice, di un

manierismo tutto rinascimentale, sviluppata in altezza e complicata da aggiunte di

elementi architettonici e da decorazioni in rilievo ormai di gusto barocco, dorata e

dipinta in rosso e in blu secondo la tradizione; sontuosa e slanciata, è un

‘arredo’ architettonico di grande impatto visivo, oltre che di notevole

significato simbolico. Non sembra avere parenti prossimi in Romagna, ma ne ha

nell’Italia settentrionale e forse nelle Marche meridionali. Anche il tabernacolo

fatto fare da monsignor Bernardino Scala qualche decennio dopo, verso il 1660, per la

cattedrale, ma oggi collocato, mutilo e diviso in due parti, in fondo alla chiesa di San

Cristoforo, è di grande bellezza nelle sue forme più dichiaratamente barocche; il

Guerrieri lo lodava come «Macchina sontuosa di gran vaghezza, e di lavoro Jonio, Corintio

e Dorico con indoratura Maestrevole e al tutto vistoso, che non credo ne sia un altro di

tal pregio da cento miglia intorno eccetto quello di S. Agostino d’Ancona». Il

riferimento al perduto tabernacolo degli Agostiniani di Ancona è senza dubbio

interessante: potrebbero essere stati appunto gli Agostiniani, a cui apparteneva la

chiesa di San Cristoforo, gli abili registi di tutte le imprese ‘lignarìe'

che hanno ruotato attorno al monumento della Madonna delle Grazie ed all’altar

maggiore della loro chiesa, custodito ed amministrato dalla Confraternita del Santissimo

Sacramento. D’altra parte si doveva alla loro iniziativa anche l’organo

cinquecentesco citato precedentemente, con l’imponente cassa lignea di forme

classicheggianti, dorata, rabescata, e finemente ornata di grottesche. Comunque a

Pennabilli il gusto per le suppellettili lignee intagliate e dorate sembra aver perdurato

a lungo, come dimostrano molti ottimi pezzi raccolti nel Museo Diocesano. Fra tutti va

ricordata in questa occasione un’inedita e stupenda Madonna lignea a tutto tondo, ora

scorticata, mutila e montata su un seggiolone barocco da processione, perché potrebbe

essere opera degli stessi artisti che hanno lavorato all’altare della Madonna delle

Grazie: comunque credo si tratti di un unicum per il territorio feltresco, almeno

per quanto riguarda la qualità. Forse solo a conclusione di tutti questi lavori fu

dipinta la tenda ancor oggi conservata nell’ancona della Madonna, che aveva la

funzione di nascondere l’antica immagine miracolosa «come sacra e pretiosissima

Reliquia, che non si scopre se non per le solenni feste e gravi occasioni, e per la sua

anniversaria solennità, che si celebra il terzo Venerdì di Marzo per memoria del prodigioso

miracolo delle sue lacrime», come scriveva il Guerrieri. Questa tenda raffigura

l’Immacolata Concezione, ed è una copia mediocre, per quanto abbastanza fedele, di

quella forlivese di Guido Reni; il Dominici la riferisce con sicurezza a Marco Bistolli e

ne cita con precisione la data di allogazione: 10 febbraio 1616. Ma qualcosa non quadra,

perché a quella data Marco Bistolli era già morto, e inoltre l’originale del Reni

non era stato ancora dipinto. Ad un momento successivo alla conclusione dei lavori va

riferita anche una tela raffigurante l’assedio di Pennabilli e l’apparizione

miracolosa della Madonna, purtroppo ora mutila della sua iscrizione, un tempo posta di

fronte al monumento forse come sovrapporta della sagrestia. Nonostante venga spesso

considerata coeva al miracolo che descrive, deve essere stata eseguita verso la metà del

XVII secolo: non si tratta dunque di un dipinto propriamente votivo, come potrebbe

sembrare, ma commemorativo. Credo possa essere attribuito al pittore pennese Giovanni

Bistolli (terzo, con il già citato Marco ed il meglio noto Giulio, di questa famiglia),

considerando che mostra qualche affinità con le lunette affrescate del chiostro di

Maciano (raffiguranti episodi della vita di San Francesco), datate al 1656-59, che

costituiscono un testo fondamentale per la ricostruzione della sua personalità, ma che

sono fortemente deperite ed ora anche insidiate dal crollo degli intonaci e delle volte

stesse. L’immagine miracolosa ed il suo altare sono stati oggetto di molti piccoli

interventi anche in seguito, ma nessuno di essi ne ha modificato sostanzialmente

l’aspetto. Questo non significa necessariamente una caduta di interesse devozionale

per la Madonna delle Grazie; considerato ormai completo l’altare, l’attenzione e

gli ‘investimenti’ dei fedeli e della Compagnia si rivolsero ad altri fatti:

prima di tutto la diffusione del suo culto, poi l’incoronazione ufficiale

dell’immagine, l’arricchimento e l’ammodernamento degli arredi e via

dicendo. Attorno alla Madonna delle Grazie continuarono dunque a fiorire imprese

artistiche di vario livello e di varia importanza: nuove «vesti» per

l’immagine, nuovi paliotti per l’altare, nuove suppellettili liturgiche. Qui è

impossibile dar conto puntualmente di tutto questo fervore. Ma bisogna ricordare almeno

un’opera d’eccezione: una «veste» in lamina d’argento parzialmente

dorata, la cui manifattura impegnò la Compagnia per molti anni. La sua storia è lunga;

comincia nel maggio del 1721 con il ricalco su carta della Madonna e del profilo della sua

cornice centinata, per ricavarne la «forma» da inviare a Roma ad un argentiere, forse

per un preventivo. L’operazione, eseguita con poca esattezza, viene ripetuta due anni

dopo; ma forse il lavoro era troppo costoso, e così nel 1727 si ripiegò su due coroncine

d’argento in sostituzione di quelle d’oro (con cui era stata ufficialmente

incoronata nel 1708), riservate prudentemente solo alle massime solennità. L’idea

però venne ripresa nel 1730, quando troviamo già consegnata ad un maestro argentiere di

Roma una consistente caparra. Solo il 4 gennaio del l734 «giunse alla Penna la veste

d’argento lavorata in Roma per la nostra Beata Vergine, et inviata dal sig. abbate

Francesco Marcelli da Roma per il vetturale Giuseppe Mancini lavoratore de signori

Olivieri di Lunano. Pesò con la cassa lib. 110 et ebbe il suddetto per sua mercede in

tutto paoli 40, cioè paoli 22 per il peso suddetto a ragione di baj. 2 per libra, paoli

15 così concordati oltre l’importo del detto peso, e paoli 3 per ben’andata per

essergli convenuto pernottare qui alla Penna con la bestia». Era stata eseguita, ci

informa un’annotazione successiva, da un certo «Stefano Francois argentiere», di

cui abbiamo poche notizie e soprattutto di cui conosciamo pochi altri lavori: era romano,

anche se forse discendeva da una delle tante famiglie di artigiani e artisti francesi che

si erano stabilite nella capitale nel secolo precedente, e prima di diventare maestro

argentiere «all'insegna del delfino» (1710) aveva fatto l’ottonaro

«all’insegna del mondo d’oro». La partita riguardante questa aveste»

d’argento fu chiusa solo nel 1736 con doni di prosciutti e danaro agli amici e ai

compaesani che a Roma si erano dati da fare con gli argentieri e i doganieri perchè il

tutto andasse a buon fine: «per piccola ricognizione delle fatiche da essi fatte per

sopraintendere al lavoro della veste d’argento venuta sin dall’anno scorso, e

procurar di cavarla di mano all’argentiere che diede molto da temere». Cosa avessero

da temere i confratelli pennesi non si sa, ma si può immaginare notando che il manufatto

d’argento è pervenuto a Pennabilli nell’anno stesso in cui l’argentiere è

morto: forse si ebbe qualche difficoltà ad ottenerla dai parenti durante la malattia

dell’artista; ma soprattutto va notato che non reca né i bolli di garanzia camerali,

né quelli della bottega dell’argentiere: forse per risparmiare su qualche tassa e

qualche dazio il lavoro fu esportato illegalmente, col grave pericolo di farselo

confiscare. Certamente eludendo ai controlli la compagnia rischiava anche di avere un

prodotto scadente per quanto riguardava la qualità del metallo; ma forse si ritenne

opportuno rischiare e perché i tempi calamitosi costringevano al risparmio, e perché le

tasse da pagare al lontano governo di Roma sembravano più inique di quelle pagate un

tempo al governo del duca. Contrariamente ad altre suppellettili preziose questa «veste»

è scampata alle requisizioni napoleoniche (forse proprio per la mancanza dei bolli di

garanzia) e ci è giunta in discreto stato; costituisce uno dei pezzi più

pregevoli del piccolo «tesoro» della Madonna delle Grazie, sia per quanto riguarda la

materia, sia per quanto riguarda la lavorazione, abbastanza buona anche se non

eccezionale, condotta secondo i moduli tipici del tardo barocco romano. Fino a pochi anni

fa, e quindi per due secoli, durante le ricorrenze solenni la Madonna delle Grazie si

presentava ai fedeli scintillante come una preziosa icona in questa sua veste

d’argento che la faceva apparire ancora più dolce e misteriosa, «d’aspetto

venerabile e pietosa vista». Questa breve storia, o meglio questa breve raccolta di dati,

non ha bisogno di particolari conclusioni: vi emerge da sé, infatti, l’importanza

dell’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie come stimolo per la cultura

artistica

Questi

sono stati gli ultimi lavori veramente importanti che riguardano il monumento nel suo

insieme; nella sostanza infatti nulla vi verrà aggiunto o tolto, nulla ne muterà

l’aspetto. A questo punto può essere interessante leggere la descrizione di un

illustre e devoto contemporaneo, don Pier Antonio Guerrieri: «... sontuoso adornamento in

forma di Castello, e di pomposo Tabernacolo con bel disegno, e ricca manifattura di

legname indorato e d’Historie variamente intagliate. Sopra la qual machina in alto si

apre un Regio Baldacchino di fino lavoro d’intagli tutto messo a oro». Più barocca,

e più in linea col gusto del suo tempo, è la descrizione del padre agostiniano Michele

Vanzi: «Questo altare rappresenta la forma di Carro Trionfale, quale con vaga, e

industriosa architettura è fabricato, e di non ordinarie statue adorno. Di sopra da

ricchissimo Baldachino di mirabile scultura ricoperto; si scopre dalla sommità fino a

terra tutto ricoperto d’oro; quale con diligente cura di quei zelanti Fratelli vien

custodito: Nel mezzo di quello, come in seggio elevato, si vede della Regina degli Angeli

la gloriosissima, e miracolosissima Imagine». Nemmeno fra le righe vi si può scorgere un

qualche rammarico per il sacello rinascimentale nascosto ed anzi annullato dalle

trasformazioni barocche: i problemi della storia, della filologia, del restauro sono

problemi essenzialmente moderni, e toccherà a noi risolverli. In seguito ai lavori di

accrescimento dell’altare della Madonna, per una sorta di imitazione ed emulazione,

si compirono a Pennabilli diversi lavori in legno di grande impegno, che ne riecheggiano

lo stile e la sontuosità. Primo fra gli altri, già nel 1636, il tabernacolo che sta

sull’altar maggiore della stessa chiesa di San Cristoforo, a cura della

compagnia del Santissimo Sacramento e con il contributo della compagnia della Madonna

delle Grazie. Si tratta di una macchina bellissima, di struttura semplice, di un

manierismo tutto rinascimentale, sviluppata in altezza e complicata da aggiunte di

elementi architettonici e da decorazioni in rilievo ormai di gusto barocco, dorata e

dipinta in rosso e in blu secondo la tradizione; sontuosa e slanciata, è un

‘arredo’ architettonico di grande impatto visivo, oltre che di notevole

significato simbolico. Non sembra avere parenti prossimi in Romagna, ma ne ha

nell’Italia settentrionale e forse nelle Marche meridionali. Anche il tabernacolo

fatto fare da monsignor Bernardino Scala qualche decennio dopo, verso il 1660, per la

cattedrale, ma oggi collocato, mutilo e diviso in due parti, in fondo alla chiesa di San

Cristoforo, è di grande bellezza nelle sue forme più dichiaratamente barocche; il

Guerrieri lo lodava come «Macchina sontuosa di gran vaghezza, e di lavoro Jonio, Corintio

e Dorico con indoratura Maestrevole e al tutto vistoso, che non credo ne sia un altro di

tal pregio da cento miglia intorno eccetto quello di S. Agostino d’Ancona». Il

riferimento al perduto tabernacolo degli Agostiniani di Ancona è senza dubbio

interessante: potrebbero essere stati appunto gli Agostiniani, a cui apparteneva la

chiesa di San Cristoforo, gli abili registi di tutte le imprese ‘lignarìe'

che hanno ruotato attorno al monumento della Madonna delle Grazie ed all’altar

maggiore della loro chiesa, custodito ed amministrato dalla Confraternita del Santissimo

Sacramento. D’altra parte si doveva alla loro iniziativa anche l’organo

cinquecentesco citato precedentemente, con l’imponente cassa lignea di forme

classicheggianti, dorata, rabescata, e finemente ornata di grottesche. Comunque a

Pennabilli il gusto per le suppellettili lignee intagliate e dorate sembra aver perdurato

a lungo, come dimostrano molti ottimi pezzi raccolti nel Museo Diocesano. Fra tutti va

ricordata in questa occasione un’inedita e stupenda Madonna lignea a tutto tondo, ora