DALLA

PRIMA CAPPELLA AL SANTUARIO

DALLA

PRIMA CAPPELLA AL SANTUARIO

DALLA

PRIMA CAPPELLA AL SANTUARIO

DALLA

PRIMA CAPPELLA AL SANTUARIO

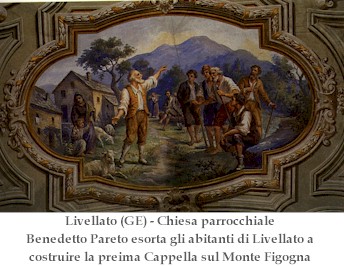

La cappella costruita da Benedetto Pareto sul luogo dell’apparizione

fu dunque il primo fulcro del futuro santuario. Pochi anni dopo la costruzione, con un

documento del 12 luglio 1507, la cappella («capelam seu oratorium S. Mariae de Figonia»)

venne aggregata alla chiesa parrocchiale di Livellato, diventando così una realtà

giuridico-amministrativa, ma il concorso di gente sul monte Figogna fu tale che già in

quegli anni si avvertiva la necessità di una nuova chiesa, capace di ospitare tanti

pellegrini. Si arrivò così, tra il 1528 e il 1530, alla costruzione del vero e proprio

Santuario. La «memoria» del 1530 ne attribuisce il merito a Bartolomeo Ghersi, il quale

avrebbe investito la somma di diverse migliaia di lire guadagnate al lotto.

Dell’intervento della famiglia Ghersi, originaria della Val Polcevera e proprietaria

in Valle di case, terreni, mulini fa fede l’iscrizione latina contemporanea ai fatti

narrati: HOC OPUS FECIT /BERTOLOMEUS DE GERSI /ET PASQUALI EIUSQ FILIO AD HONORE /DEI ET

BEATAE MARIE VIR-GINIS/SIT AD ETERNAM REI/MEMORIAM 1530 DIE 19 IUNII (Quest’opera

fece costruire Bartolomeo Ghersi e Pasquale suo figlio in onore di Dio e della beata

Vergine Maria e questo sia a eterna memoria del fatto 1530 addì 19 giugno). La chiesa fu

dunque eretta col contributo dei nobili Ghersi, ma anche «della pietà dei christiani et

gran elemosine dei pellegrini», afferma Giuliano Giancardi, autore nel 1652 de Il

sacro vessillo spiegato a gloria di S. Maria della Guardia in Polcevera, né mancò

all’impresa il supporto delle istituzioni civiche, sempre attente, a quei tempi, ad

assicurarsi privilegi sui luoghi di culto. Inaugurata nella primavera del 1530, la chiesa

del monte Figogna, nel 1537, veniva citata nella Descrizione del Giustiniani e

nelle strutture originarie rimaneva, salvo il rifacimento del coro nel secolo XVII, fino

al 1903, quando, inaugurata il 29 maggio 1890 la nuova chiesa, l’antica fu abbattuta.

Da alcune fotografie di fine secolo, è possibile leggere sinteticamente gli spazi della

costruzione a tre navate, divise da ampi archi poggianti su pilastri. La volta della

navata principale era a botte. Di linee semplici, ma disegnata forse in modo un poco

grossolano, nel 1631 già necessitava di restauri, «particolarmente nel choro, essendo

stato malamente dissegnato» (lettera del parroco di Livellato al vicario vescovile).

L’altare maggiore (oggi visibile in sacrestia) portava scolpito nel paliotto un

bassorilievo con la scena dell’apparizione, dove il Pareto è rappresentato in abiti

cinquecenteschi e gli alberi dello sfondo, cipressi e palme, sono stilizzati alla maniera

toscana. Nella nicchia sopra l’altare fu collocata una statua marmorea della Vergine,

(anch’essa in sacrestia) donata da Laura Ghersi, figlia di Bartolomeo, come fa fede

l’iscrizione al piede. Dei primi anni del Seicento è la nuova nicchia (oggi nella

cappella di Sant’Eusebio) realizzata da Domenico Parraca, tra quattro colonne tortili

in marmo rosso di Francia e sormontata dal grandioso fastigio di angeli reggenti una

corona. Essa costò lire duecento, come si legge in una nota spese di Domenico Grosso,

rettore della chiesa di Livellato e del santuario dal 1598 al 1626. Attorno al 1632, la

prima statua fu sostituita con un’altra, assai più grande, oggi venerata nella

cappella dell’apparizione. La statua del Pareto fu aggiunta nel secolo XIX, mancando

quasi sempre il veggente nell’antica iconografia della Madonna della Guardia, fatta

eccezione per il bassorilievo cinquecentesco del primo altare. Quest’ultimo, nel

secolo XVIII, fu sostituito con un altro più grandioso, di gusto barocco (oggi nella

chiesa di Santa Maria di Quezzi). Ancora nel Settecento, in preparazione alle feste del

centenario, la chiesa fu affrescata nel presbiterio e nel coro dai pittori Giovanni Paolo

e Antonio Muratori, su bozzetti di Giovanni David. In capo alla navata destra c’era

l’altare di Sant’Eusebio, il cui culto, molto diffuso nel Genovesato, fu

introdotto alla Guardia fin dagli inizi da Giacomo Grandi, parroco di Livellato dal 1504

a11519, originario della diocesi di Novara, che aveva come protettore Sant’Eusebio.

La statua del santo, abbastanza rozza, è datata 1544. L’altare di San Pantaleo era

in una cappella della navata sinistra. Anche il culto di questo santo, vissuto ai primordi

del Cristianesimo e martire in Nicodemia, indicato dalla tradizione come medico e perciò

invocato come protettore degli infermi, era diffuso nel territorio genovese. L’antica

statua è oggi in una nicchia, nella cappella di Sant’Eusebio. Di fronte

all’altare di San Pantaleo, nella navata di destra, si trovava l’altare dedicato

a San Michele arcangelo, la cui immagine fu scolpita nel secolo XVIII ad Avenza, come

risulta dai registri della masseria. In capo alla navata di sinistra vi era l’altare

del Crocefisso, in origine del Rosario. La nicchia di questo altare, racchiusa tra due

colonne di marmo verde della Val Polcevera, è oggi in sacrestia, sopra il primo altare

del santuario. Fin dalle origini la chiesa fu dotata di campanile, che sappiamo

danneggiato dai fulmini nel 1630 e nel 1643; per ripararlo il rettore e i massari

ottennero dalla curia arcivescovile di indire questue nelle parrocchie vicine al monte

Figogna. Nel 1742 il pavimento della chiesa fu rifatto in ardesia e quadrelli di marmo e

nel 1754 il pittore Giuseppe Ilario Galeotti eseguì due grandi medaglioni nella volta

centrale. In una fotografia della fine dell’Ottocento, eseg uita prima della costruzione

dell’attuale basilica, si vede l’antico edificio sull’area di levante

dell’odierno ospizio. Nello spazio retrostante c’è ancora il primo edificio per

ospitare i pellegrini.. In un’altra fotografia, di poco successiva, la nuova chiesa

è già costruita, ma l’antica è ancora in piedi. Poco dopo sarà demolita e sulla

sua area verrà; costruito, in simmetria con quello a, ponente, un nuovo corpo di

fabbrica, anch’esso destinato ad ospizio. La vecchia chiesa misurava 40 metri di

lunghezza e 14 di larghezza circa; era alta otto metri.

uita prima della costruzione

dell’attuale basilica, si vede l’antico edificio sull’area di levante

dell’odierno ospizio. Nello spazio retrostante c’è ancora il primo edificio per

ospitare i pellegrini.. In un’altra fotografia, di poco successiva, la nuova chiesa

è già costruita, ma l’antica è ancora in piedi. Poco dopo sarà demolita e sulla

sua area verrà; costruito, in simmetria con quello a, ponente, un nuovo corpo di

fabbrica, anch’esso destinato ad ospizio. La vecchia chiesa misurava 40 metri di

lunghezza e 14 di larghezza circa; era alta otto metri.

LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA

Verso la metà dell’Ottocento, essendo sensibilmente aumentato l’afflusso dei pellegrini, si sentiva da diverse parti la necessità di costruire una chiesa più grande, sembrando l’antica poco decorosa e insufficiente a contenere la gente che accorreva sul monte Figogna. La prima pietra fu posata il 14 giugno 1857 dall’arcivesvovo di Genova Andrea Charvaz. L’avvenimento fu così descritto dalla «Gazzetta di Genova»: «Domenica fu giorno di straordinaria esultanza nella vicina Valle Polcevera. Fin dall’alba erano già numerosi i fedeli che pellegrinando, secondo la consuetudine dopo la mezzanotte già radunavasi nell’antica chiesa; ma quando giunse verso le ore del mattino Mons. Arcivescovo col suo seguito, l’Avvocato generale di S.M. nella sua qualità di R. Delegato pel temporale del Santuario, fu un commovente spettacolo lo scorgere una folta popolazione disposta come a scaglioni e sparsa lungo i sentieri tortuosi che mettono fino a quell’alta montagna. L’Arcivescovo accompagnato dal clero del santuario e dai signori componenti la Fabbriceria, preceduto dalla musica della banda civica di Pontedecimo, entrò nella chiesa e vi celebrò i divini misteri. Poco stante aveva principio il solenne rito della benedizione della prima pietra. L’area del nuovo tempio era in parte coperta da un vasto padiglione ornato a festa, sotto del quale ergevasi la croce, e a poca distanza stava la pietra quadrata di verde Polcevera da benedirsi. La sacra solennità procedette secondo il rito pontificale; e se ne chiudeva l’atto in pergamena in una teca, ove pure si ponevano alcune monete colla impronta del Sommo Pontefice, di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, il tutto suggellato colle armi dell’Arcivescovo e del R. Delegato». Il troppo entusiasmo era stato però cattivo consigliere: la costruzione era già a una discreta altezza sulla parte orientale della spianata, quando per le critiche di molta gente ci si accorse che il luogo scelto era sbagliato. Fu così che l’amministrazione del santuario, nel settembre del 1865 diede incarico a una commissione di studiare da principio il progetto. La costruzione fu demolita e fu scelta per la nuova la posizione centrale della sommità del monte Figogna. Poiché era necessario spianare l’area e demolire un braccio dell’ospizio, che si trovava dove oggi è la facciata della chiesa, l’amministrazione fece appello agli uomini della Val Polcevera, che accorsero numerosi e gratuitamente prepararono il terreno, riservando a quando fosse costruita la parte anteriore della chiesa, la demolizione dell’ospizio. Nel 1866 fu bandito un concorso per il progetto, con un ' premio di L. 3.000. L’Accademia delle Belle Arti di Bologna scelse quello dell’ingegnere Luigi Bisi di Milano e nel 1868 si gettarono le fondamenta. L’opera andava avanti lentamente: mancava il denaro e neppure un prestito gratuito di 150.000 lire, estinguibile in trent’anni, consentì di portarla a termine. La situazione si sbloccò dopo la nomina di Salvatore Magnasco ad arcivescovo di Genova. Devotissimo alla Madonna della Guardia e abile nella scelta degli uomini giusti, monsignor Magnasco nel 1878 affidò il compimento dell’opera a una com missione animata da don Francesco Montebruno, fondatore dell’Istituto degli Artigianelli, infaticabile sostenitore dell’impresa. I lavori furono iniziati nel 1879 e tutta la Val Polcevera , concorse alla costruzione della chiesa. Ancora oggi è vivo nella tradizione orale degli anziani il ricordo dell’entusiasmo che il progetto per il nuovo santuario aveva suscitato e di quel fiore del volontariato, sotto la spinta della devozione mariana, che fu determinante nella realizzazione dell’opera. Gli abitanti della Val Polcevera si mobilitarono e le loro sottoscrizioni di denaro, di materiali edili, le donazioni in natura e in giornate di lavoro consentirono il compimento dei lavori. Raccontano, a proposito del fervore di tante iniziative, che presso le case di Torbi era cresciuto un castagno di grandi proporzioni, dal tronco ancora sano e diritto. Dava frutti in abbondanza, tanto più preziosi in tempi di scarsità di cibo e di carestie ricorrenti. Gli uomini del paese si radunarono e decisero che la grande pianta avrebbe fornito legname utilizzabile per le opere di carpenteria, nella costruzione del santuario. Il castagno fu tagliato e donato alla Guardia. Così Domenico Cambiaso descrive quegli avvenimenti: «Per disposizione della Commissione ogni parrocchia aveva il suo giorno assegnato, e in quello una squadra di robusti uomini e specialmente giovanotti, guidati dal loro parroco o dai delegati parrocchiali, al suono festoso delle campane, s’incamminava cantando le lodi di Maria al Figogna; ed ivi, dopo di aver invocato la protezione della Madonna, si dava con mirabile ardore ai lavori, che proseguivano fino a sera, andando a gara parrocchia per parrocchia a chi lavorasse di più e meglio. Era uno spettacolo ammirabile, che durò fino a fabbrica compiuta. Nei registri del santuario sono annotate le giornate di lavoro e le offerte di ciascuna parrocchia (...) Dal resoconto dell’anno 1882 ricaviamo le seguenti giornate di lavoro: Morego uomini 38, Cremeno 32, Manesseno 45, Comago 54, S. Cipriano 55, Livellato 31, Paravanico 79, Torbi 44, Ceranesi 84, S. Biagio 59, Gallaneto 41, Langasco 88, Larvego 41 più 10 bestie da soma, Pino 60, Fumeri 60, Paveto 73, Mignanego 28, Bolzaneto 28, Begato 4, Geminiano 27 ed altri 3 che hanno supplito con una offerta, Pontedecimo 9, Cesino 37 più 6 bestie da soma, Isoverde 46, Cese 40.» Nell’arco di dieci anni la chiesa era in piedi e monsignor Magnasco il 5 maggio 1889 collocava la prima pietra dell’altare maggiore. Dopo un altro anno di lavoro, il 26 maggio del 1890, la nuova chiesa poteva essere inaugurata. La descrizione dell’avvenimento fatta da Domenico Cambiaso è conforme allo stile del tempo e di tanta letteratura sul santuario: «...al mattino una folla immensa venuta da tutte le parti e per tutte le strade che conducono al Figogna, si accalcava sul monte per assistere al tanto sospirato avvenimento. Il tempo era minaccioso e una nebbia fittissima avvolgeva la vetta del monte, in modo che le persone più vicine non riuscivano a riconoscersi. Ma quella moltitudine, come già quella del Vangelo sul monte, niente calcolando sé stessa, sfidava le intemperie, pur di assistere alla grandiosa solennissima festa. (...) terminata la Messa, il tempo si faceva sempre più minaccioso, sicché molti si domandavano se la processione si sarebbe potuta effettuare; ma finalmente la buona volontà vinse ogni indugio, e l’Arcivescovo seguendo il comune desiderio dei presenti ordinò che la processione si facesse. Sotto una pioggerella persistente e in mezzo alla nebbia, esce dalla chiesa la prima croce che apre la processione, al canto degli inni e lodi alla Madonna. Segue una turba immensa di popolo, formata dalla popolazione di quaranta parrocchie della Polcevera coi loro stendardi e croci; una fila numerosissima di Sacerdoti Salmeggianti e poscia mons. Arcivescovo, che sta innanzi alla sacra immagine della Madonna tutta coperta di ori e di gemme. L’Arcivescovo, giunto alla soglia della chiesa, mentre la statua della Madonna è lì per varcarla, invita tutti al grido di Viva Maria! e tutti lo ripetono col più grande entusiasmo. Ed ecco, come per miracolo la nebbia si dissipa, e un raggio di sole rompendo le nubi va diretto a illuminare l’immagine della cara Madonna...»

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI DALLA FONDAZIONE DEL SANTUARIO A OGGI

Secolo

XV

Secolo

XV

È il secolo dell’apparizione e della costruzione della prima cappella. La nascita della devozione alla Madonna della Guardia non è tuttavia un fatto isolato e unico. Nel Genovesato già esistono centri di culto mariano e altri sorgono nello stesso secolo. Ricordiamo la Madonna dell’Acquasanta, citata nel 1465; Nostra Signora del Monte sulla collina di San Fruttuoso, culto antico, confermato dai Francescani nel 1440, quando cominciano ad officiare la chiesa; Nostra Signora di Coronata, la cui devozione è incentrata attorno a un’immagine proveniente forse dalle Fiandre, a partire dall’inizio del ’400; il santuario di Montebruno, sorto in Val Trebbia nel 1486. Lungo la riviera di levante nel secolo XV sono già esistenti i santuari di Nostra Signora delle Grazie di Rovereto, dell’Ulivo alle porte di Chiavari, del Ponte di Lavagna, delle Grazie a Megli. Sono santuari legati per lo più alle attività marinare, ai viaggi in Oriente e in Fiandra, al movimento di viandanti e pellegrini lungo le strade della Liguria, così come altri santuari del ponente ligure sorti in quest’epoca.

1490 Tradizione e consuetudine fanno risalire al 29 agosto l’apparizione sul monte Figogna. Da un atto del notaio Andrea de Cairo del 9 luglio 1488, relativo alla donazione di terre sul passo dei Giovi, da parte della famiglia Spinola ai Padri Agostiniani del convento di Santa Maria degli Angeli in Genova, si rileva che in quell’anno si facevano i preparativi per la fondazione di un monastero «sub vacabulo Beatae Mariae de la Guardia». Dal documento si possono dedurre due ipotesi, suscettibili di studio e approfondimento. Anche al passo dei Giovi esisteva un luogo di «guardia», del cui nome, trasferito alla Vergine, si fregia l’erigendo monastero agostiniano. Il titolo deriva invece dall’apparizione sul monte Figogna, la cui notizia viene immediatamente diffusa dai devoti. In questo caso, pur restando ferma la data convenzionale, è pensabile una verifica critica degli avvenimenti datati al 1490.

Secolo XVI

Vengono costruiti dagli eredi di Benedetto Pareto e dagli abitanti della Val Polcevera la prima chiesa e il primo rifugio per i pellegrini. Il culto della Vergine, messo in discussione da Lutero, viene incentivato dalla Chiesa Cattolica con tutti i mezzi. I santuari sorgono numerosi e diventano centri di devozione e di diffusione dei fondamenti teologici della dottrina cattolica, specie per quanto riguarda il mistero della divina maternità della Madonna e dell’Incarnazione. È anche il secolo della battaglia di Lepanto (1571) che sancisce la vittoria delle forze cristiane sui Turchi e a memoria della quale Gregorio XIII istituisce la festa del Rosario.

1507 Primo documento storico sulla cappella del monte Figogna, costruita dal Pareto.

1528 Iniziano i lavori per la costruzione della nuova chiesa.

1531 Istituzione della «Masseria», due collaboratori del parroco di Livellato per la raccolta delle offerte e l’amministrazione del santuario. Primi massari sono i figli e i nipoti di Benedetto Pareto.

1537 Il titolo del Santuario compare nella Descrittione della Liguria di monsignor Agostino Giustiniani.

1582 Monsignor Francesco Bossio, vescovo di Novara e Visitatore Apostolico, incaricato di far applicare nei luoghi di culto le norme sancite dal Concilio di Trento, visita il santuario.

1594 Oberto Pareto, nipote di Benedetto, vende ai massari del santuario, per L. 200, la casa del pellegrino, costruita dagli eredi del Pareto.

1598 Istituzione della Compagnia del Rosario.

Secolo XVII

Il Seicento è il secolo in cui il culto mariano della Guardia si diffonde anche fuori della Val Polcevera e l’epoca dei grandi pellegrinaggi. Nel 1637 Genova diventa «Città di Maria Santissima» e nascono numerose confraternite col titolo della Madonna. A metà secolo si costruisce la prima strada per facilitare l’accesso al santuario anche agli ammalati e nei pressi del Valico dei Giovi, in seguito all’invasione dei Franco-Savoiardi del 1625, nasce la devozione alla Madonna della Vittoria. Nel 1654 ha luogo la prima «Incoronazione» dell’immagine venerata alla Guardia.

1610 Giovanni Pareto, nipote di Benedetto, chiede alla Curia il diritto di giuspatronato sul santuario, ma gli viene negato.

1614 Istituzione della Compagnia della Madonna del Carmine.

1625 La Val Polcevera è invasa dall’esercito franco-savoiardo.

1632 In occasione della festa dell’Assunta si inaugura nel Santuario una nuova immagine della Madonna, oggi nella cappella dell’Apparizione (la statua del Pareto viene aggiunta agli inizi dell’800).

1634 II Santuario è interdetto dalla Curia Arcivescovile per disordini, risse, abusi, balli in occasione di feste.

1650 Si costituisce presso il Santuario la «Compagnia di Nostra Signora della Guardia».

1652 Prima notizia sull’uso di recarsi in processione alla cappella dell’Apparizione, in occasione della festa del 28 agosto.

1654 I confratelli della Compagnia attribuiscono all’intercessione della Madonna della Guardia la vittoria dei polceveraschi sulle truppe franco-savoiarde nel 1625, al passo dei Giovi e scrivono al Senato: «La grazia che si ricevette l’anno 1625 in tempo di guerra al luogo del Pertuso, a N.S. della Vittoria, fu grazia di N.S. della Guardia, perché in detto santo luogo fece vedere esercito, bandiere, fortezza e suonare le campane senza aiuto umano». Il Senato riconobbe nella vittoria ottenuta «la somma beneficenza della Vergine protettrice di questo ‘Dominio’» ma diede il suo contributo alla costruzione del santuario della Vittoria, limitandosi a intitolare a Nostra Signora della Guardia una delle sue triremi. Prima incoronazione della statua venerata (31 maggio). L’uso è propagandato dalla predicazione di un cappuccino bolognese, padre Gerolamo Paolucci dei conti Calboli, zelante animatore della devozione alla Madonna della Guardia.

1658 La confraternita della Morte di Novi Ligure chiede e ottiene dal cardinale Stefano Durazzo l’autorizzazione a recarsi in pellegrinaggio al santuario.

Secolo XVIII

L’avvenimento che nel ’700 segna una data fondamentale nella storia della Repubblica di Genova è l’invasione austriaca del 1746-47. Il santuario risente di quegli avvenimenti assieme con tutta la Val Polcevera, allineata sul passaggio delle truppe occupanti, specie nel ’47, durante la ritirata dell’esercito straniero. Il monte Figogna, punto strategico di grande importanza per la sua posizione dominante, viene subito occupato dagli Austriaci e trasformato in centro di operazioni militari. Un toponimo ancora oggi conosciuto: «gìu du cannùn» (curva del cannone) è chiaramente allusivo al fatto che sulla punta estrema del piazzale, divenuto fortezza, gli Austriaci avevano piazzato un cannone. Al Figogna le truppe occupanti erano arrivate nel mese di aprile da Torbi, dopo essersi impadronite del Valico di Lencisa e delle colline digradanti verso il mare fino a Coronata. Le relazioni dei parroci di Ceranesi e di Torbi su quegli avvenimenti sono particolarmente illuminanti. L’amministrazione del santuario porta a Genova i libri e gli arredi preziosi e nasconde le campane nella Certosa di Rivarolo. Lo stesso hanno fatto le vicine parrocchie di Ceranesi e Torbi. Nella relazione del parroco di Ceranesi don Lorenzo Parodi, è descritto il coinvolgimento del Santuario nella guerra: «Non si perdettero d’animo questi paesani, e sotto i suoi Capitani, i quali uno per parrocchia dirigevano la rispettiva Compagnia (...) assaltarono dopo qualche giorno il posto degli austriaci di N.S. della Guardia. Ma fu inutile l’attentato per essere quelli molto ben fortificati dalli trinceramenti e numero di Gente». I combattimenti continuarono fino a luglio e furono particolarmente violenti in Val Polcevera fin quando gli Austriaci cominciarono a ritirarsi verso Campomorone e la Bocchetta. «Soffrì – scrive ancora don Lorenzo Parodi nella relazione – in questa crudelissima guerra pesantissimo il Flagellum Dei la nostra Polcevera, perché oltre dell’esservi abbruggiate quasi tutte le case e cassine et in alcune Parrocchie tutte affatto, le rimanenti principalmente dei borghi quasi disfatte e tutte rese inabitabili; mancarono gran numero di persone, parte de’ quali furono uccise da nemici dall’assalto delli giorni 11 e 13 aprile, parte nelli frequenti attachi che andavansi facendo, e la maggior parte perirono anco dentro di Genova, per una terribile influenza, che a guisa del fuoco infernale detto «Sapiens fiamma», perdonava ai cittadini ed uccideva in pochi giorni li Paesani specialmente Polceveraschi» (Dal Liber Defunctorum – Archivio parrocchiale di Santa Maria di Ceranesi). Cessato il pericolo, la Repubblica di Genova trasformò la fortezza sul monte Figogna in un punto difensivo permanente e al Santuario furono riportate le campane, gli arredi sacri e i libri dell’Amministrazione e vi si compirono molti pellegrinaggi, perché la popolazione della Val Polcevera attribuiva alla protezione della Madonna della Guardia l’aver evitato mali peggiori. Il Santuario fu riparato e nella seconda metà del secolo visse giornate memorabili con la seconda Incoronazione (1754), le celebrazioni del terzo centenario (1790) e la protezione della potente famiglia Durazzo.

1700 All’inizio del secolo il Santuario viene dotato di un Gonfalone con l’immagine della Vergine, dipinta a olio su damasco cremisi (che si conserva tutt’oggi).

1742 Viene rifatto il pavimento della chiesa.

1747 Giuseppe Ilario Galeotti affresca la volta del santuario con due grandi medaglioni.

1754 Seconda Incoronazione, presente il doge Marcello Durazzo.

1785 Viene costruito il nuovo ospizio per i pellegrini col contributo del Senato. I corpi di fabbrica sono due: uno parallelo alla chiesa, sul lato occidentale del piazzale, l’altro ad angolo retto tra il primo e il coro della chiesa.

1790 Celebrazione di grandiose feste nella ricorrenza del terzo centenario dell’apparizione. Vengono eseguiti restauri e abbellimenti con gli affreschi di Giovanni Paolo e Antonio Muratori, su disegno di Giovanni David.

1797 Su proposta del doge Marcello Durazzo viene riordinata l’amministrazione del santuario portando a sei il numero dei massari.

Secolo XIX

La storia del santuario è dominata nell’800 dalla costruzione della nuova chiesa per la quale, nel 1857, l’arcivescovo di Genova Andrea Charvaz pone la prima pietra. Ma il compimento dell’opera sarà caratterizzato dall’iniziale scelta sbagliata del luogo, dalla complicata ricerca dei fondi necessari e finalmente, grazie all’impegno delle parrocchie della Val Polcevera nel fornire mano d’opera gratuita, attrezzature, materiali, dall’inaugurazione nel maggio 1890. Il secolo XIX è anche l’epoca in cui, a partire dal 1871, comincia l’uso della grande illuminazione della Valle, la notte del 29 agosto. È anche il secolo della terza incoronazione della statua della Madonna, della massima diffusione del suo culto fuori della regione ligure, dell’indipendenza del santuario dalla parrocchia di Livellato. La fine del secolo vede la sostituzione dell’antica immagine con la nuova, scolpita da Antonio Canepa e l’istituzione del Bollettino «La Madonna della Guardia», di cui fu iniziatore e direttore per gli anni in cui rimase al santuario don Carlo Cresta.

1802 Il nuovo regolamento dell’amministrazione del santuario, emanato dalle autorità religiose e civili, porta a otto il numero dei massari; due di essi sono scelti tra i parrocchiani di Livellato, quattro nelle parrocchie della Val Polcevera e due a Genova. La masseria fino al 1797 era composta da due soli membri della parrocchia di Livellato; in quell’anno il loro numero era stato elevato a sei. Nel 1844 Carlo Alberto, su richiesta del cardinale Tardini, modificherà con un decreto la masseria includendovi il procuratore del Re e il sindaco di Ceranesi.

1840 Il cardinale Placido M. Tadini, dopo la visita pastorale al santuario del 1839, nel documento emanato il 26 settembre 1840, prepara l’indipendenza del santuario dalla parrocchia di Livellato. Dalla fondazione a questa data la parrocchia di Livellato aveva esercitato una specie di protettorato nominando i cappellani e controllando l’amministrazione. Il santuario fino a questa data, e ancora negli anni successivi, era aperto solo nella buona stagione, da maggio a novembre. Apertura e chiusura erano una specie di rituale, compiuto dal parroco di Livellato all'inizio di maggio e al primo di novembre, festa di tutti i Santi.

1857 L'arcivescovo di Genova Andrea Charvaz benedice la prima pietra del nuovo santuario (14 giugno).

1865 La nuova costruzione viene demolita in quanto la scelta del luogo risulta sbagliata.

1866 Viene bandito il concorso per il disegno della nuova chiesa con un premio di L. 3.000.

1868 Vengono gettate le fondamenta. Animatore instancabile della nuova costruzione è don Francesco Montebruno, fondatore del Pio Istituto Artigianelli.

1871 In occasione di un grande pellegrinaggio, organizzato dalla Gioventù Cattolica Italiana per celebrare il giubileo pontificale di Pio IX, la Val Polcevera viene illuminata per la prima volta. A partire dal 1879 la grande luminaria per la festa del 29 agosto entrerà stabilmente nella tradizione.

1878 Viene istituita la "Commissione per la costruzione del nuovo santuario".

1887 L'arcivescovo di Genova monsignor Magnasco sale al santuario per visitare il cantiere.

1889 Lo stesso arcivescovo benedice la prima pietra dell'altare maggiore.

1890 Al custode del santuario viene attribuito il titolo di Rettore. Nel maggio dello stesso anno viene inaugurata la nuova chiesa.

1894 Festa della terza incoronazione.

1895 Il pittore G.B. Torriglia dipinge lo stendardo oggi conservato nella cappella invernale.

1896 Don Carlo Cresta, rettore del santuario, inizia la pubblicazione del bollettino "La Madonna della Guardia".

Secolo XX

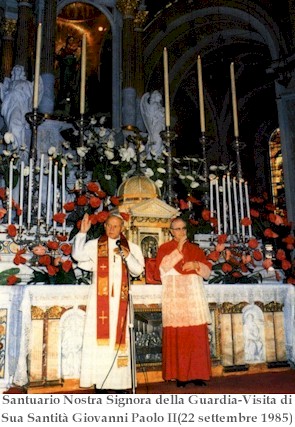

È il secolo segnato dalla guerra più feroce di tutti i tempi; il santuario diventa centro di preghiera e simbolo di speranza. Alla fine del conflitto mondiale l’immagine della Madonna della Guardia visita tutte le parrocchie della diocesi, in un pellegrinaggio rimasto memorabile. È anche l’epoca in cui la tecnologia che progredisce rende più rapidi i cambiamenti: nel 1929 viene inaugurata la Guidovia; sarà soppiantata trentacinque anni dopo, nel 1964, dalla nuova strada asfaltata, con cui da Bolzaneto si raggiunge il santuario in meno di quindici minuti. Non è l’ambiente naturale a guadagnarci. In pochi anni, attorno alla metà del secolo, si completa la decorazione del santuario e Santagata dipinge, su suggerimento del cardinale Giuseppe Siri, il grandioso ciclo di affreschi raffiguranti la scena dell’apparizione e le campiture dell’Ave Maria nella volta della navata principale. Due figure contribuiscono a far conoscere il santuario e a diffondere la devozione alla Guardia: monsignor Pietro Clemente Malfatti, rettore dal 1931 al 1949 e don Luigi Orione. Il 22 settembre 1985 papa Giovanni Paolo II si reca pellegrino al Santuario e il primo gennaio 1990 il cardinale Giovanni Canestri apre le celebrazioni per il quinto centenario dell’apparizione nella Cattedrale di Genova, davanti all’immagine della Madonna della Guardia.

1903 Si introduce al santuario la «Festa dei fiori» a conclusione del mese di maggio.Vengono poste le fondamenta per l’ala a Est dell’Ospizio pellegrini e viene abbattuta (purtroppo) la vecchia chiesa.

1915 Papa Benedetto XV eleva la chiesa del santuario a dignità di «basilica minore». Viene inaugurato il nuovo organo monumentale.

1919 II santuario viene dotato di luce elettrica.

1922 Si scopre che la stabilità della cupola è compromessa e si eseguono lavori di consolidamento.

1926 Viene portata al Santuario una seconda statua del Canepa per processioni e il campanile viene dotato di un nuovo concerto di dieci campane.

1927 Viene inaugurato l’ospizio per sacerdoti.

1929 II Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede cambia l’amministrazione del santuario, che l’anno seguente passa all’autorità diocesana. Si inaugura il percorso dell’autoguidovia Serro-Santuario.

1931 Rinasce la Compagnia della Madonna della Guardia.

1939 Viene spianata la cima del monte per il trasferimento dei servizi di ristorazione. Il monte Figogna si riduce da 817 a 804 m s.l.m.Viene rifatto il pavimento della basilica con lo stemma del cardinale Pietro Boetto (davanti al presbiterio).

1940 Muore don Luigi Orione. In occasione del 450º anniversario si ricostruisce l’altare maggiore.

1941 Si iniziano i lavori di affrescatura del transetto, della cupola e del catino absidale da parte degli artisti Aiolfi, Arzuffi, Semino, Torsegno.

1944 La nicchia sopra l’al tare maggiore viene abbellita con statue e mosaici,

1948 Memorabile «peregrinatio» della Madonna della Guardia nelle parrocchie della diocesi di Genova, in ringraziamento per gli scampati pericoli della guerra.

1949 Muore monsignor Pietro Clemente Malfatti, rettore dal 1931 e grande animatore della devozione alla Guardia (28 agosto).

1950 Vengono costruiti gli alberghi e i ristoranti sul retro della basilica.

1957 Inizio della costruzione della nuova strada con partenza dalla località Geo di Bolzaneto.

1960 L’abside della basilica viene ingrandita.

1963 Iniziano i lavori di affrescatura della navata principale da parte di Antonio Giuseppe Santagata.

1964 La strada viene asfaltata e la guidovia, giudicata antieconomica e inservibile, viene soppressa nel 1967. In 38 anni ha trasportato circa quattro milioni di persone.

1969 Si attua il decreto del cardinale Giuseppe Siri per cui il santuario diventa vicaria e parrocchia autonoma.

1985 Papa Giovanni Paolo II si reca in pellegrinaggio al santuario (22 settembre).

1990 Il primo gennaio la statua della Madonna della Guardia viene portata a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, dove rimarrà fino al 7 gennaio, per l’inizio delle celebrazioni del V centenario, indette dal cardinale Giovanni Canestri.