LA CATTEDRALE MEDIOEVALE

LA CATTEDRALE MEDIOEVALE

LA CATTEDRALE MEDIOEVALE

LA CATTEDRALE MEDIOEVALE

Come tutte le cattedrali medievali, specialmente le gotiche, l’edificio Duomo fin dall’inizio è stato pensato per trasmettere, con l’architettura e il corredo della sua varia decorazione, il messaggio della salvezza cristiana. Un messaggio che viene da lontano, dal libro della Genesi, da Abramo, da Mosè, dai Profeti, da Giovanni Battista e che trova il suo compimento, dopo millenni, nell’incarnazione del Verbo, il Signore Gesù, nella sua predicazione e nel suo mistero pasquale. Un messaggio che si ricapitola, alla fine dei tempi, nelle pagine dell’Apocalisse, ma che si adorna continuamente della testimonianza di fede e di carità di tutti i giusti della Terra, poiché ogni credente è chiamato, secondo le parole di Paolo, "a completare nella carne quello che manca ai patimenti di Cristo" (Col. 1,24). Così, nelle cattedrali gotiche venne a riassumersi la paziente e costante azione propedeutica svolta dal Padre nei riguardi della Rivelazione, presentata ai fedeli – in quel tempo capaci soprattutto di "leggere" e capire i simboli e le immagini – attraverso l’architettura e lo spazio dell’edificio, i cicli pittorici, scultorei e vetrari. Nella visione escatologica presente nella coscienza dell’uomo medievale come una componente naturale della vita – anche se talvolta terrificante (si pensi alla "paura" dell’anno Mille) –, la cattedrale fu sempre assunta a simbolo della Gerusalemme celeste; lo fu e lo è anche il Duomo che vi aggiunge, più di altre, una forte connotazione mariana, percepibile non solo all’esterno, nei portali di facciata, ma anche nell’abside e all’interno fino al trionfo della guglia maggiore.

LA STATUARIA ESTERNA

L’apparato della statuaria esterna (circa 2.800 statue) che anima il paramento marmoreo, i finestroni, le 135 guglie, è immagine del Paradiso: patriarchi e profeti, martiri e santi indicano il nostro eterno destino di redenti dal sacrificio della Croce, in cammino verso il cielo, al quale, primogenita tra i giusti, la Vergine ci è di guida dalla vetta più alta del tempio.

IL TIBURIO LA "MADONNINA"

Curiosa è l’evoluzione del significato impresso alla grande guglia.

Come appare dai verbali del contraddit torio (25 marzo 1400) con

l’architetto parigino Jean Mignot, per i primi costruttori del Duomo l’intero

complesso del tiburio con la guglia maggiore e i quattro snelli gugliotti doveva

significare l’Etemo Padre assiso in trono circondato dagli Evangelisti, secondo

l’immagine dell’Apocalisse. Poiché, però - come attestano i più antichi

documenti della Fabbrica –, la cattedrale sorse nel nome della Vergine Assunta

(alcune delibere danno il Duomo iniziato nel giorno della festività dell’Assunta),

la Fabbrica e i Milanesi, pur in piena epoca illuministica, vollero riscattarne

l’origine mariana ponendo sulla maggior guglia l’aurea statua dell’Assunta

(1774). Così si è completata la dedicazione del Duomo alla Madonna: la scritta

"Mariae Nascenti", posta al centro della facciata, il portale della sagrestia

capitolare, il ciclo scultoreo del tomacoro, le sei vetrate dedicate alla Vergine e i

molti altri antelli in cui Ella figura nelle "Storie del Nuovo Testamento", il

grande altare del transetto, i dipinti, gli stendardi, i paramenti, le oreficerie,

l’intera cattedrale sono un gioioso, affettuoso, riconoscente e implorante inno

elevato dall’arte alla Vergine.

torio (25 marzo 1400) con

l’architetto parigino Jean Mignot, per i primi costruttori del Duomo l’intero

complesso del tiburio con la guglia maggiore e i quattro snelli gugliotti doveva

significare l’Etemo Padre assiso in trono circondato dagli Evangelisti, secondo

l’immagine dell’Apocalisse. Poiché, però - come attestano i più antichi

documenti della Fabbrica –, la cattedrale sorse nel nome della Vergine Assunta

(alcune delibere danno il Duomo iniziato nel giorno della festività dell’Assunta),

la Fabbrica e i Milanesi, pur in piena epoca illuministica, vollero riscattarne

l’origine mariana ponendo sulla maggior guglia l’aurea statua dell’Assunta

(1774). Così si è completata la dedicazione del Duomo alla Madonna: la scritta

"Mariae Nascenti", posta al centro della facciata, il portale della sagrestia

capitolare, il ciclo scultoreo del tomacoro, le sei vetrate dedicate alla Vergine e i

molti altri antelli in cui Ella figura nelle "Storie del Nuovo Testamento", il

grande altare del transetto, i dipinti, gli stendardi, i paramenti, le oreficerie,

l’intera cattedrale sono un gioioso, affettuoso, riconoscente e implorante inno

elevato dall’arte alla Vergine.

ASSUNTA IN CIELO

"Ella meritò di generare il tuo Unigenito nella natura umana. Sola, dopo suo figlio, a non rimanere legata dai lacci della morte, fu assunta in cielo e oggi è coronata di gloria regale." Prefazio ambrosiano dell’Assunzione

LE GUGLIE

La spirituale presenza del Duomo è resa più suggestiva e unica dall’invito all’ascesi verso l’Assoluto, sollecitato dalle 135 guglie, ove "una delegazione di santi è mandata lassù a parlamento con Dio, perché di giorno e di notte, nel sereno e nella tempesta, intercedano assistenza e protezione per la città indaffarata" (Card. Giovanni Colombo, 1973).

IL PORTALE CENTRALE

La facciata è vero preludio alla Redenzione. Gli altorilievi rappresentano i personaggi femminili dell'Antico testamento che prefigurano la Vergine; in essa, la porta centrale, con i battenti di bronzo dedicati ai "Dolori e Glorie di Maria" e alla sua "Incoronazione", è l'accogliente "Janua Coeli", simbolo di Colei – la Corredentrice – che apre la via al Paradiso con la sua partecipazione alla passione, morte e risurrezione del figlio Gesù.

IL FINESTRONE CENTRALE DELL'ABSIDE

Ma è all’intemo che la cattedrale milanese manifesta il suo messaggio più pregnante: quello salvifico della Redenzione. Esso è annunciato dalla luce che proviene dal fondo dell’abside, dal finestrone detto "della raza", dal cui centro il Sol justitiae irradia la potenza redentrice, la vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre. Cristo illumina il cammino dell’uomo, rappresentato dai 52 piloni (tante sono le settimane dell’anno) che ritmano lo spazio delle navate, del transetto, del tomacoro; un cammino che rappresenta la quotidianità della vita sublimata verso l’eterno, così ben espressa dalla forte tensione verticale delle marmoree nervature, congiungentisi nelle volte come mani in preghiera. È su questa realtà umana, di anno in anno rinnovata e redenta, che si proietta la luce del Cristo, il Verbo fatto carne grazie al "fiat’ espresso da Maria all’arcangelo Gabriele. Essi, nel marmo del finestrone centrale, sono rappresentati in ginocchio accanto al Sol justitiae e accompagnati dalle figure prone dei vescovi Patroni della città, Ambrogio e Galdino. Di questi quattro personaggi, solamente la Vergine guarda diritto avanti a sé, verso Gabriele, mentre le altre tre statue hanno il viso volto verso l’interno del Duomo, al di qua delle vetrate, in atteggiamento di adorazione verso l’altare dove Cristo si rende presente. Maria, invece, non ha bisogno di volgere il capo: Ella ha in sé il seme di Dio che darà vita all’ Emmanuele, è il tabernacolo del Signore che già adora presente nel suo seno.

AD JESUM PER MARIAM

"Ad Jesum per Mariam", dunque. Accolti dalla Vergine, e da Lei guidati verso Gesù, grazie anche ai modelli di santità espressi dalla processione di martiri, santi e sante – vigilanti dall’alto dei capitelli per accompagnarli dall’ingresso fino all’altare o luminose apparizioni nelle vetrate istoriate –, i fedeli sono conquistati da questo messaggio che diventa per tutti invito e prova concreta di cristianesimo vissuto.

I PORTALI GOTICI

Procedendo nella visita al Duomo, questo messaggio si fa più particolareggiato e offre spunti per riflessioni e propositi di vita. Sulla parete esterna del tornacoro e a diretto contatto visivo con i fedeli, i portali gotici delle sagrestie suggeriscono due atteggiamenti fondamentali per il cristiano pellegrinante verso il fine ultimo della sua esistenza. Il vigilare, raffigurato dalla teoria delle vergini sagge e delle vergini stolte che decora la cornice orizzontale su cui poggia la ricca ogiva del portale della sacrestia meridionale o capitolare, dedicato ai "Misteri della Vergine". La dedizione a Cristo, singolarmente espressa nella lunetta del portale della sagrestia settentrionale o delle messe (dedicato a "Cristo re e giudice"), nella quale ai lati del Redentore stanno la Vergine che nutre con il latte del suo seno i fedeli del Figlio (prefigurazione di "Maria madre della Chiesa", titolo che le verrà attribuito dal concilio Vaticano II) e Giovanni Battista che offre al Signore tutto sé stesso, porgendogli su un vassoio, già da vivo, la testa che gli verrà mozzata per ordine di Erode. Vigilanza nella preghiera e nel comportamento e dedizione col dono di sé a Cristo e con le opere di carità verso i più poveri tra i fratelli sono i precetti di vita cui ci invitano questi mirabili esempi di scultura gotica del Duomo.

IL RITO AMBROSIANO

Cattedrale che riassume la storia del cristianesimo milanese – tra l’altro depositaria di un proprio antichissimo rito, il "rito ambrosiano" –, voluta, amata e finanziata dal popolo in ogni tempo, anche nelle circostanze più avverse, il Duomo tuttora conserva riti del tutto singolari che unicamente sotto le sue crociere si sono svolti e si svolgono. Ne accenniamo alcuni.

LA PROCESSIONE DELLA CANDELORA

La processione della Candelora (2 febbraio), nella festività della "Presentazione al tempio del Signore": è una celebrazione che risale almeno al XII sec., quando si svolgeva tra la chiesa di Santa Maria Beltrade e la cattedrale di Santa Maria Maggiore. In essa viene portata in processione, all’interno del Duomo, su una portantina retta da due frati cappuccini, l’icona della "Madonna dell’Idea" (esposta al Museo del Duomo), una tavola cuspidata attribuita a Michelino da Besozzo (1418), dipinta sulle due facce, recante da una parte la "Vergine in trono col Bambino" e dall’altra la "Presentazione di Gesù al Tempio".

L'INVENZIONE DELLA CROCE

La festività della "Invenzione della Croce", ora celebrata unitamente a quella della "Esaltazione della Croce" (durante i vespri solenni del sabato precedente il 14 settembre) con il rito detto della "Nivola". Protagonista è il Santo Chiodo della Croce di Cristo, custodito in una teca d’argento e cristallo di rocca entro il grande reliquiario a croce raggiata e dorata, situato al centro della volta che conclude, in alto, lo spazio del coro. Qui trasportata dalla demolenda basilica di S. Tecla nel 1461, la reliquia consiste in uno dei chiodi che crocifissero il Redentore forgiato a morso di cavallo dall’imperatore Costantino – cui lo regalò la madre S. Elena, dopo che ebbe ritrovato il patibolo su cui fu appeso Gesù –, pervenuto poi all’imperatore Teodosio che ebbe a regalarlo a S. Ambrogio. Per prelevare il S. Chiodo dall’alto della volta (circa 42 m da terra) e riportarvelo, viene usata (almeno dal 1576, quando S. Carlo portò il S. Chiodo in processione per impetrare la fine della peste) una singolare "macchina": una sorta di ascensore, costituito da una navicella di legno e tela, dipinta ad angeli che volano tra le nubi (di qui il nome di "nivola" affibbiatole dai Milanesi) - fino al 1968 sollevata da due argani, posti al di sopra delle volte, mossi da 24 operai della Veneranda Fabbrica e, successivamente, da un argano elettrico – sulla quale sale l’arcivescovo con due canonici del Duomo e un accolito. La teca del S. Chiodo, collocata al centro di una preziosa croce di legno (1624), viene portata a terra e rimane esposta a fianco dell’altare all’adorazione dei fedeli fino al pomeriggio del lunedì successivo.

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

Da secoli si conclude in Duomo la solenne pressione cittadina del Corpus Domini che, presieduta dall’arcivescovo, è seguita da una interminabile folla di popolo orante.

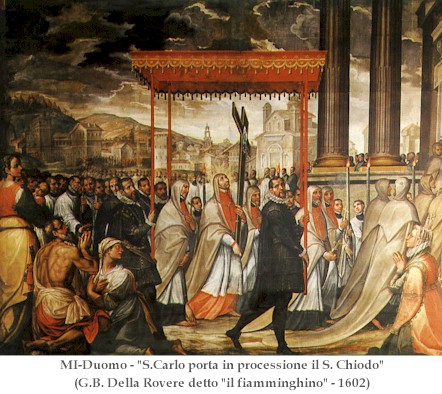

I TELERI DI S. CARLO

Il ricordo di S. Carlo Borromeo è sempre vivo nella memoria dei Milanesi

che, nella ricorrenza a lui dedicata, accorrono numerosissimi a pregare davanti

all’urna che ne contiene le spoglie; nella cattedrale risuona ancora l'eco della sua

presenza e del suo magistero. Approssimandosi la festa liturgica del santo (4 novembre),

la Fabbrica del Duomo, continuando una secolare tradizione iniziata nel 1602, espone fin dopo Natale tra i piloni della navata principale e del

transetto la duplice serie dei teleri della "Vita del beato Carlo" e dei

quadri dei "Miracoli di S. Carlo". Si tratta di uno dei primi cicli santorali

realizzati dopo il concilio di Trento; sicuramente è l’unico pervenutoci completo,

nella sua sede originaria e per la funzione per cui è stato commissionato: far conoscere

ai fedeli e ai visitatori la vita e le opere del santo arcivescovo. La grandiosa opera,

alla quale collaborarono i massimi artisti lombardi tra il 1602 e il 1610, reca l'impronta

inconfondibile e innovativa del Cerano.

e ai visitatori la vita e le opere del santo arcivescovo. La grandiosa opera,

alla quale collaborarono i massimi artisti lombardi tra il 1602 e il 1610, reca l'impronta

inconfondibile e innovativa del Cerano.

LE PROCESSIONI MENSILI

Tipiche del Duomo sono le processioni mensili che si svolgono al suo interno con larga partecipazione di clero e popolo: quella della prima domenica, dedicata alla Vergine, con la partecipazione della Confraternita del S. Rosario, e l’altra, alla terza domenica, in onore del Santissimo Sacramento, con la presenza dell’omonima Confraternita. La novena dell'Immacolata vede ogni anno il Duomo gremito di tanti fedeli, soprattutto giovani. Fedeli e giovani affollano la cattedrale più volte all’anno, in occasione delle veglie di preghiera, delle manifestazioni missionarie, delle "scuole della Parola" tenute dal cardinale arcivescovo e, sovente, le grandi manifestazioni si concludono sulla piazza che assume così il ruolo e la funzione di una ancor più vasta cattedrale.