L'OSSERVANZA DOMENICANA

La seconda metà del Trecento è contrassegnata da una forte decadenza

spirituale degli ordini religiosi e solo alla fine del secolo e per tutto quello seguente

inizia, ovunque, il loro rinnovamento. Fortissime personalità di riformatori come S.

Caterina da Siena e S. Bernardino da Siena crearono il cosiddetto "movimento della

regolare osservanza". La lotta fu tremenda e non certo indolore. Secolari ordini si

divisero in due o più rami. L’unico che rimase sempre sotto lo stesso maestro

generale fu l’ordine dei Frati Predicatori o Domenicani. Si costituirono comunità o

si fondarono ex-novo conventi di "regolare osservanza", dove confluivano coloro

che volevano osservare la Regola senza dispense o sconti mitigatori. In Lombardia la base

dei riformati fu l’ex-abbazia benedettina di S. Apollinare a Pavia, che era divenuta

commenda del card. Branda Castiglioni, famoso umanista, molto noto per il suo mecenatismo

a Castiglione Olona (Varese). Il Castiglioni la fece donare (1423) da papa Eugenio IV a un

piccolo numero di Domenicani di regolare osservanza. S. Apollinare non solo superò in

fretta per numero e qualità di frati il primo convento pavese di S. Tommaso vecchio di

due secoli, ma diventò centro propulsore per la riforma di tanti conventi in alta Italia

e la fondazione di nuovi. Fra le numerose vocazioni si distinguevano quelle che venivano

da Milano e che ben presto presero l’iniziativa di fondare là un nuovo convento,

visto che quello di S. Eustorgio non sentiva il richiamo della regolare osservanza.

La seconda metà del Trecento è contrassegnata da una forte decadenza

spirituale degli ordini religiosi e solo alla fine del secolo e per tutto quello seguente

inizia, ovunque, il loro rinnovamento. Fortissime personalità di riformatori come S.

Caterina da Siena e S. Bernardino da Siena crearono il cosiddetto "movimento della

regolare osservanza". La lotta fu tremenda e non certo indolore. Secolari ordini si

divisero in due o più rami. L’unico che rimase sempre sotto lo stesso maestro

generale fu l’ordine dei Frati Predicatori o Domenicani. Si costituirono comunità o

si fondarono ex-novo conventi di "regolare osservanza", dove confluivano coloro

che volevano osservare la Regola senza dispense o sconti mitigatori. In Lombardia la base

dei riformati fu l’ex-abbazia benedettina di S. Apollinare a Pavia, che era divenuta

commenda del card. Branda Castiglioni, famoso umanista, molto noto per il suo mecenatismo

a Castiglione Olona (Varese). Il Castiglioni la fece donare (1423) da papa Eugenio IV a un

piccolo numero di Domenicani di regolare osservanza. S. Apollinare non solo superò in

fretta per numero e qualità di frati il primo convento pavese di S. Tommaso vecchio di

due secoli, ma diventò centro propulsore per la riforma di tanti conventi in alta Italia

e la fondazione di nuovi. Fra le numerose vocazioni si distinguevano quelle che venivano

da Milano e che ben presto presero l’iniziativa di fondare là un nuovo convento,

visto che quello di S. Eustorgio non sentiva il richiamo della regolare osservanza.

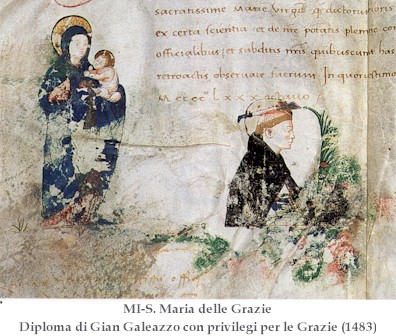

GASPARE VIMERCATI

È a questo punto che entra in scena il conte Gaspare Vimercati,

comandante dell’esercito ducale, che aveva il suo quartier generale ai margini

occidentali del parco ducale, poco distante dalla prima sede scelta dai Domenicani pavesi,

ma ben presto inadeguata per le loro necessità. Interpellato, il Vimercati nel 1460 donò

un suo terreno a porta Vercellina, attorno all’oratorio di famiglia ove si era appena

fatto effigiare con moglie e figli sotto il manto della Madonna, diventando così il primo

benefattore e il vero fondatore del nuovo tempio. Da quella cappella e da

quell’immagine, dedicate alla "Madonna delle Grazie", ebbe quindi origine

il primo santuario mariano in città. Guidati da fra Domenico da Catalogna, noto

riformatore, fondatore dell’Ospedale di S. Matteo a Pavia, giunsero l’11 giugno

1463 i primi sette frati "...in locum ad Deo serviendum satis idoneum in suburbio

porte Vercelline... ". Il conte Gaspare alloggiò i primi sette frati in un

edificio quadrato con portici in legno, cìov’erano i magazzini e l’infermeria

dei soldati. I frati conservarono sempre gelosamente quel "chiostrino

dell’infermeria" prima loro residenza, rifacendone però i portici in pietra,

sinché il tutto venne demolito il secolo scorso.

CONOSCENDO...LA FAMA DELLA SANTITÀ DEI PADRI DOMENICANI

"L’anno del Signore 1459 ritrovandosi la Città di Milano

sommamente travagliata ed angustiata dalla carestia, guerra, e dal fresco assedio del Duca

Francesco Sforza, di ottenere dalla Divina misericordia, la liberazione, la pace, ed il

riposo da tanti travagli dell’anima e del corpo, conoscendo il grido e la fama della

santità dei Padri Domenicani della detta Congregazione fecero ambasciata al Vicario

Generale di quella acciò gli destinasse Padri e Frati, quali con la loro intercessione

gli ottenessero dalla divina bontà quanto bramavano, che essi poi gl’avrebbero

procurato luogo idoneo per dimorarvi." G. Gattico, Descrizione

succinta e vera delle cose spettanti alla Chiesa e Convento di Santa Maria delle Grazie, mss.,

Archivio di Stato, Milano

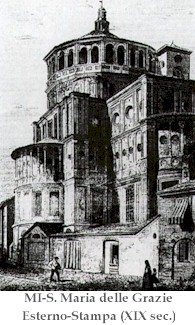

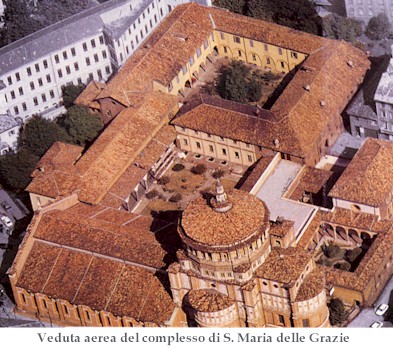

L'EDIFICAZIONE

Il 27 agosto 1463 presso l’arcivescovo Stefano Nardini le autorità e

i frati firmarono l’atto di donazione, il mese successivo lo stesso are. Nardini

poneva le ‘petras fundamentales" della nuova chiesa. La cappella della

Madonna delle Grazie fece da perno a un vasto complesso monastico. Il 10 maggio 1465 i

frati, che avevano dedicato il luogo al loro fondatore S. Domenico, lo mutano "...sub

nomine Sancte Marie ad Gratias... ", ma più semplicemente sarà chiamato

"le Grazie" per la popolarità del santuario presso i Milanesi. L’edificio

sorse su progetto di Guiniforte Solari partire dal 1466. Il 2 maggio 1469, essendo il

convento "pro maxima parte erectus", venne nominato primo priore fra Francesco da

Milano, uno dei primi sette. Uomo "mansuetus et humilis", che pratico

pensò subito al coro e alla biblioteca, i due luoghi principali per una comunità

domenicana. Nel 1482, finita la chiesa, si procedé alla decorazione. Nel 1490 venne posta

all’altare maggiore la pala, ora perduta, di Butinone, mentre Marchesino Stanga, uno

dei segratari di Ludovico il Moro, regalava un grande organo: a questo punto la chiesa

solariana poteva dirsi completata.

"pro maxima parte erectus", venne nominato primo priore fra Francesco da

Milano, uno dei primi sette. Uomo "mansuetus et humilis", che pratico

pensò subito al coro e alla biblioteca, i due luoghi principali per una comunità

domenicana. Nel 1482, finita la chiesa, si procedé alla decorazione. Nel 1490 venne posta

all’altare maggiore la pala, ora perduta, di Butinone, mentre Marchesino Stanga, uno

dei segratari di Ludovico il Moro, regalava un grande organo: a questo punto la chiesa

solariana poteva dirsi completata.

IL MORO E I DOMENICANI

"(Il Moro) aveva molta stima dei frati per la loro santità,

dottrina, onorano Dio con grande devozione nella celebrazione della Messa, nella recita

dei divini uffici...nelle continue preghiere, perciò dice che si reca spesso e volentieri

in «illum sanctissimum locum» per godere della loro compagnia e conversazione." C.

Cantù-A. Colla-P. Brambilla, La Chiesa delle Grazie in Milano, 1879

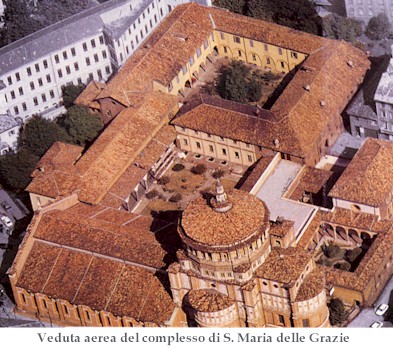

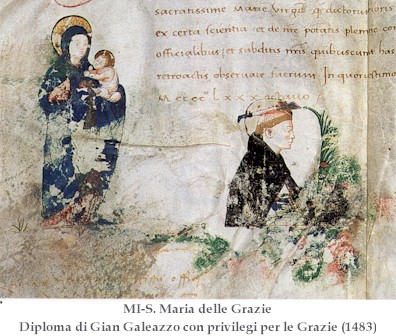

LUDOVICO IL MORO

Con la presenza del Moro comincia il secondo momento determinante delle

Grazie. Egli sogna di diventare un principe del Rinascimento e di fare delle Grazie la

più bella chiesa di Milano, nonché il mausoleo della sua famiglia. Il 29 marzo 1492

l'arcivescovo Guid’Antonio Arcimboldi pone la prima pietra per la tribuna, chiamando

per le edificazioni e decorazioni artisti come Bramante e Leonardo. All’inizio del

1497 alla corte ducale muore la giovane moglie del Moro, Beatrice d’Este, dando alla

luce il terzogenito già morto. Il duca distrutto dal dolore la fece porre "in una

cassa di piombo riserrata in una di tavole, ambe rinchiuse in una gran cassa coperta di

velluto nero con ornamenti e contorni dorati e riposta in luogo eminente cioè nel fine

del coro sopra due mensole in similitudine di due leoni". Farà intanto iniziare la

grande tomba monumento, attualmente alla Certosa di Pavia, da Giovanni della Porta,

conclusa poi da Cristoforo Solari. Gli avvenimenti politico-militari precipitano: il duca

è fatto prigioniero dai Francesi il 10 aprile 1500.

L'INQUISIZIONE

Nel 1558 il padre Michele Ghisleri, futuro papa Pio V, fece trasferire il

tribunale dell’Inquisizione da S.Eustorgio alle Grazie. Questo sarà abolito circa

due secoli dopo da Maria Teresa d’Austria. Nel 1600 il complesso monastico fu

ingrandito proprio a motivo dell’Inquisizione e la chiesa decorata con stucchi e

pitture barocche. Nel 1700 notiamo i primi sintomi della decadenza: i religiosi

diminuiscono di numero fino a essere cacciati con la soppressione dell’ordine nel

1799. Francesi e Austriaci trasformano il monastero in caserma.

L'OTTOCENTO E IL NOVECENTO

Solo a partire dalla fine dell’Ottocento iniziano il recupero e il

restauro dell’articolato complesso. La chiesa viene liberata dalle casupole addossate

e si procede al consolidamento statico dell’edificio. I militari si ritirano dal

convento permettendone il restauro. Nel 1904 il card. Andrea Ferrari richiama i

Domenicani, che entreranno ufficialmente solo nel 1911.

LE DISTRUZIONI BELLICHE

Nella notte fra il 15 e il 16 agosto 1943 una bomba cadde al centro del

chiostro, ma fortunatamente tribuna e "Cenacolo" rimasero indenni. Il

dopoguerra, giungendo fino ai nostri giorni, è stato caratterizzato dall’opera di

restauro, in particolare del "Cenacolo" leonardesco. Tra il 1945 e il 1948 fu

restaurato l’intero complesso, mentre negli anni Cinquanta venne completata la

ricostruzione del convento. Qualche anno più tardi (1950-66) fu restaurata

l’architettura della sagrestia nuova e furono sistemati i quadri che erano nel

convento prima della guerra. Nel periodo 1978-84 si procedette al totale restauro

conservativo dell’esterno della tribuna bramantesca, dal cupolino alle fondamenta

completamente rifatte, e del lato destro della facciata solariana. Nel 1981-82 si pervenne

allo splendido restauro e recupero degli elementi originali della sagrestia vecchia. Gli

anni Ottanta vedono altri decisivi interventi: il chiostro del Bramante, la cupola, la

cappella della Madonna delle Grazie e da ultimo (1986-91) il coro ligneo.

La seconda metà del Trecento è contrassegnata da una forte decadenza

spirituale degli ordini religiosi e solo alla fine del secolo e per tutto quello seguente

inizia, ovunque, il loro rinnovamento. Fortissime personalità di riformatori come S.

Caterina da Siena e S. Bernardino da Siena crearono il cosiddetto "movimento della

regolare osservanza". La lotta fu tremenda e non certo indolore. Secolari ordini si

divisero in due o più rami. L’unico che rimase sempre sotto lo stesso maestro

generale fu l’ordine dei Frati Predicatori o Domenicani. Si costituirono comunità o

si fondarono ex-novo conventi di "regolare osservanza", dove confluivano coloro

che volevano osservare la Regola senza dispense o sconti mitigatori. In Lombardia la base

dei riformati fu l’ex-abbazia benedettina di S. Apollinare a Pavia, che era divenuta

commenda del card. Branda Castiglioni, famoso umanista, molto noto per il suo mecenatismo

a Castiglione Olona (Varese). Il Castiglioni la fece donare (1423) da papa Eugenio IV a un

piccolo numero di Domenicani di regolare osservanza. S. Apollinare non solo superò in

fretta per numero e qualità di frati il primo convento pavese di S. Tommaso vecchio di

due secoli, ma diventò centro propulsore per la riforma di tanti conventi in alta Italia

e la fondazione di nuovi. Fra le numerose vocazioni si distinguevano quelle che venivano

da Milano e che ben presto presero l’iniziativa di fondare là un nuovo convento,

visto che quello di S. Eustorgio non sentiva il richiamo della regolare osservanza.

La seconda metà del Trecento è contrassegnata da una forte decadenza

spirituale degli ordini religiosi e solo alla fine del secolo e per tutto quello seguente

inizia, ovunque, il loro rinnovamento. Fortissime personalità di riformatori come S.

Caterina da Siena e S. Bernardino da Siena crearono il cosiddetto "movimento della

regolare osservanza". La lotta fu tremenda e non certo indolore. Secolari ordini si

divisero in due o più rami. L’unico che rimase sempre sotto lo stesso maestro

generale fu l’ordine dei Frati Predicatori o Domenicani. Si costituirono comunità o

si fondarono ex-novo conventi di "regolare osservanza", dove confluivano coloro

che volevano osservare la Regola senza dispense o sconti mitigatori. In Lombardia la base

dei riformati fu l’ex-abbazia benedettina di S. Apollinare a Pavia, che era divenuta

commenda del card. Branda Castiglioni, famoso umanista, molto noto per il suo mecenatismo

a Castiglione Olona (Varese). Il Castiglioni la fece donare (1423) da papa Eugenio IV a un

piccolo numero di Domenicani di regolare osservanza. S. Apollinare non solo superò in

fretta per numero e qualità di frati il primo convento pavese di S. Tommaso vecchio di

due secoli, ma diventò centro propulsore per la riforma di tanti conventi in alta Italia

e la fondazione di nuovi. Fra le numerose vocazioni si distinguevano quelle che venivano

da Milano e che ben presto presero l’iniziativa di fondare là un nuovo convento,

visto che quello di S. Eustorgio non sentiva il richiamo della regolare osservanza. "pro maxima parte erectus", venne nominato primo priore fra Francesco da

Milano, uno dei primi sette. Uomo "mansuetus et humilis", che pratico

pensò subito al coro e alla biblioteca, i due luoghi principali per una comunità

domenicana. Nel 1482, finita la chiesa, si procedé alla decorazione. Nel 1490 venne posta

all’altare maggiore la pala, ora perduta, di Butinone, mentre Marchesino Stanga, uno

dei segratari di Ludovico il Moro, regalava un grande organo: a questo punto la chiesa

solariana poteva dirsi completata.

"pro maxima parte erectus", venne nominato primo priore fra Francesco da

Milano, uno dei primi sette. Uomo "mansuetus et humilis", che pratico

pensò subito al coro e alla biblioteca, i due luoghi principali per una comunità

domenicana. Nel 1482, finita la chiesa, si procedé alla decorazione. Nel 1490 venne posta

all’altare maggiore la pala, ora perduta, di Butinone, mentre Marchesino Stanga, uno

dei segratari di Ludovico il Moro, regalava un grande organo: a questo punto la chiesa

solariana poteva dirsi completata.