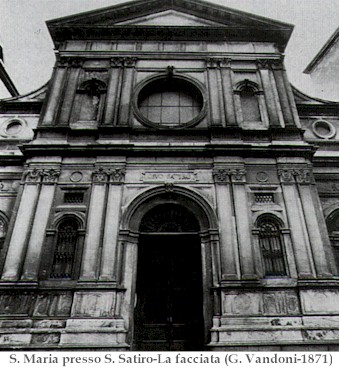

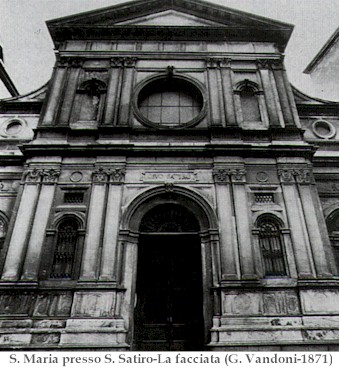

LA FACCIATA

Diversamente da quanto accadeva al tempo di Serviliano Latuada, ora si accede comodamente alla chiesa di S. Maria presso S. Satiro dalla spaziosa via Torino che si dirama dalla piazza del Duomo di Milano verso S-W. Fra le vie Spadari e Lupetta un breve slargo tra gli edifici immette sul sagrato di forma vagamente semicircolare su cui domina la facciata ottocentesca, disegnata dall’architetto Giuseppe Vandoni a completamento della facciata rinascimentale di cui rimane lo zoccolo con rilievi dall’Amadeo ora al Museo del Castello Sforzesco .

L'INTERNO

Entrando dal portale centrale si ha l’impressione di trovarsi in

un’aula allungata da una profonda abside: è l’effetto della

"prospettiva bramantesca", ideata per oggettiva mancanza di spazio dovuta alla

presenza della medioevale via Falcone che delimita la zona presbiteriale

dell’edificio. Ai due lati dell’aula, coperta da volte a botte, stanno le

navatelle laterali che continuano, quasi formando ininterrotti corridoi sui lati dei

transetti. All’innesto della navata centrale con il transetto si innalza la cupola,

riccamente ornata. Transetto e navata comunicano con le navatelle mediante 5-8 archi per

parte, sostenuti da pilastri. L’interno si presenta decorato in oro e azzurro, con

fasce continue sulla zona alta della navata centrale con un motivo classicheggiante di

sfingi che reggono un clipeo con testina, analoghe alla decorazione del battistero; una

decorazione più lineare in cotto corre invece sulla sommità delle navatelle.

NELLE PAROLE DEL SUO PREVOSTO

"S’entra in questa Chiesa per tre porte, una incontro l’Altar maggiore nel mezzo della facciata non ancora compita, e le altre due nelli bracci corrispondenti alla strada postagli dietro. La Sagristìa è certamente una delle più belle della Città per l’ottimo gusto d’Architettura con cui è stata fabbricata. Il Tempio è diviso in tre navi coperte da volti sostenuti da otto archi, cinque a lungo, e gli altri a traverso appoggiati ne’ piedestalli di pietra cotta, e nella Croce ricoperta dalla sua Cuppola sostenuta da quattro Colonne di marmo fino macchiato. Vi sono otto Cappelle, e l’Altar maggiore ornato di stucchi messi a oro, quali figurano molti pilastri che sostengono alcune volte, secondo l’ordine della Chiesa, disposti con bellissima regola di prospettiva, coll’ajuto di picciolissima cavità ingrandiscono maggiormente la fabbrica, e danno un bellissimo ornamento all’Altare, ove l’anno 1242 fu trasportata la miracolosa Immagine di Nostra Signora con Gesù Bambino in braccio dipinta su’l muro a fresco, e di quel tempo esposta verso la pubblica Strada, in cui seguì l’orrendo caso che ora narraremo." S. Latuada, Descrizione di Milano..., 1737-1738

IL BATTISTERO

Iniziando il nostro percorso da destra incontriamo all’altezza della seconda campata della navatella il battistero, in origine sagrestia della chiesa di S. Maria. Il battistero è a pianta ottagonale e i suoi lati ospitano alternativamente nicchie a pianta semicircolare e rettangolare. Nella fascia tra i due cornicioni sopra i capitelli e le volte delle nicchie v’è una sequenza di putti e busti virili in terracotta, opera di Agostino De Fondutis. Più sopra si apre una loggia a bifore che sostiene la volta a spicchi, in ciascuno dei quali si apre un occhio circolare, che a loro volta sostengono una piccola lanterna. Al centro dell’armonioso ambiente si trova il fonte battesimale cinquecentesco. La zona del transetto comprende a destra un altare ottocentesco con "S. Luigi Gonzaga che soccorre un appestato", gruppo marmoreo di Antonio Carminati (1891), mentre sotto l’altare sono contenute le reliquie di S. Mauricillo, vescovo di Milano del VII secolo. Tra le due porte laterali su via Falcone, al di sopra delle quali in due tondi sono rappresentati l’angelo annunciante e la Vergine, opere del Lanino, si trovano l’altare maggiore con la miracolosa immagine del XIII sec. e nella lunetta, verso la quale converge la finta prospettiva, è raffigurato il miracolo (Agostino Comerio,1817), che nel tardo Medioevo diede inizio al flusso devozionale che ha fatto poi sorgere il santuario di S. Maria, Accanto, a destra troviamo l’altare del 1764 con una bella pala dell’abate Pieroni raffiguante "S. Filippo Neri".

LA CUPOLA

Sopra la mensa eucaristica (con paliotto floreale settecentesco in scagliola), un poco staccata dalla parete di fondo e posta quasi al centro della composizione geometrica in marmi bianchi e neri del pavimento, si eleva la cupola dipinta a cassettoni digradanti verso l’occhio sul quale si apre la lanterna. Sui pennacchi sono affrescati i quattro "Evangelisti" affiancati dai corrispondenti animali apocalittici (Antonio di Pandino, XV sec. o Bramantino, XVI sec.), mentre sul tamburo si alternano rettangoli decorati e tondi coi busti in cotto di otto Profeti, una complessa iconografia che ricorda anche, per la ricca decorazione, lo splendore del Paradiso. Movimentano l’ampia zona absidale delle nicchie la cui sommità ricorda la valva di una conchiglia decorata in oro, chiara allusione all’antica simbologia per cui la conchiglia significava la verginità e la fecondità, attributi riferibili quindi a Maria. Tali nicchie nel XVI sec. erano state decorate dal Bergognone con figure di Sante, alcune delle quali si possono ancora ammirare nella Pinacoteca di Brera. Altre tracce della ricca decorazione del Bergognone si possono rinvenire in un tondo con figura di Profeta (transetto destro prima dell’entrata dell’attuale sacrestia) e nell’immagine di S. Onorio, affresco strappato dall’interno del campanile (campata accanto alla precedente). Caratteristica peculiare della chiesa, segno della devozione di cui era oggetto, è la presenza di lapidi e lastre tombali, alcune delle quali ricordano gli affiliati alla Confraternita di Santa Maria, sorta per amministrare le offerte che giungevano copiose e per tutelare il luogo sacro. Alcuni membri della Confraternita erano di nobili origini e vivevano nel quartiere circostante il santuario, come dimostra la lapide sepolcrale (a capo del transetto di destra) di Francesco Brivio, conte di Melegnano, abitante nell’omonimo palazzo nella vicina via Olmetto.

IL SACELLO DI S. SATIRO

La parete che chiude l’ala sinistra del transetto, così come la destra, presenta in alto cinque finestre circolari e una semicircolare aperte nel 1833 dal Pizzagalli, mente in basso si apre l’accesso della basilichetta di S. Satiro, fatta edificare da Ansperto, detta anche cappella della Pietà. I recenti restauri hanno messo in luce i resti dell’antico ingresso presso il quale stava l’affresco miracoloso. Il sacello altomedioevale è a pianta centrale quadrata con tre absidiole. Lo spazio centrale è definito da quattro colonne marmoree di diversa materia e fattura che sostengono le alte arcate, le quali, tramite pennacchi, fanno da base al tiburio ottagonale. La basilichetta conserva diversi affreschi votivi, si segnala in particolare la "Madonna col Bambino" di anonimo del Duecento sulla parete destra appena entrati. Sopra l’altare del sacello è stato collocato il gruppo in cotto di Agostino De Fondutis rappresentante la "Pietà" che in origine, probabilmente, era collocato nell’antica sagrestia. Alcuni studiosi hanno voluto vedere in quest’opera la continuazione di un’ideale via della Croce, un devoto pellegrinaggio, sorto a seguito della devotio moderna, che da S. Lorenzo passa per la cappella della Pietà in S. Giorgio, fino alla vicina chiesa del Santo Sepolcro. Una visita esaustiva del complesso dovrebbe estendersi alla moderna sagrestia che ospita molte tavole antiche; probabilmente in questo ambiente verrà collocata un’esposizione di reperti archeologici rinvenuti negli anni Sessanta da mons. Palestra nei sotterranei del complesso.

GLI ESTERNI

A conclusione del percorso invitiamo ad ammirare l’esterno della zona absidale nell’angolo tra le vie Speronari e Falcone (immagine d’apertura): si nota l’antico campanile romanico, eretto nell’XI sec., la cui base è stata edificata anche con materiale di recupero d’età romana. A fianco l’elegante rivestimento rinascimentale del sacello di San Satiro con una ricca fascia decorativa con testine di bimbi in diverse espressioni.