I SACRI MONTI

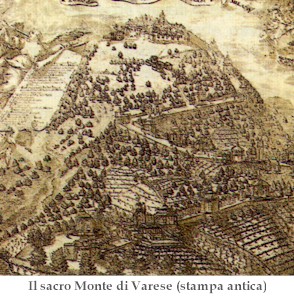

Nel periodo tra il 1400 ed il 1700, nell'area che si estende tra la Lombardia occidentale ed il Piemonte orientale, con qualche punta a Sud come Crea e S. Vivaldo in Val d'Elsa, furono costruiti i "Sacri Monti" collocati su colli o su basse montagne. Alla base delle costruzioni dei Sacri Monti fu il bisogno di riprodurre e di riproporre all'attenzione dei credenti i luoghi palestinesi, testimoni della Vita, della Passione e della Risurrezione di Gesù Cristo in tempi difficili (sec. XV-XVIII), a causa del dilagare delle conquiste turche che sconsigliavano la visita personale dei luoghi santi.

Il monte o il colle scelto per la riproduzione dei luoghi palestinesi non fu certo casuale; infatti esso per sua configurazione e per connotazione fisica, oltre che per l'interpretazione allegorica, rappresenta l'elemento essenziale. Esso simboleggia l'ascesa, la tensione dell'uomo verso Dio; pertanto il monte si configura come meta ideale del pellegrinaggio dell'uomo. Il monte, sia nel Vecchio come nel Nuovo Testamento, ‚ il luogo dove avvengono concretamente gli eventi più significativi nella storia della salvezza: Mosè riceve le "Tavole" sul monte Sinai, Cristo si trasfigura sul monte Tabor e si eleva alla gloria dei Cieli. Si deduce dunque, che i fattori fisici e simbolici sono gli elementi basilari di un Sacro Monte: in ognuno, poi, situazioni e vicende storiche concorrono a determinare la relativa connotazione. Attraverso la genesi di ogni luogo è possibile anche individuare i motivi che ne determinarono la realizzazione. E' comunque da affermare che ogni Sacro Monte presenta un contenuto religioso, tradotto sul territorio attraverso gli aspetti architettonici, scultorei e pittorici in armonia con il paesaggio. Ogni monte infine ci dà la testimonianza della spiritualità cristiana e della cultura propria di ogni popolazione locale.

I Sacri Monti nacquero principalmente

per iniziativa di Padri Francescani e di religiosi che vollero riprodurre e riproporre i

santi luoghi palestinesi. Sacri Monti raffiguranti la "Nuova Gerusalemme" si

trovano a Varallo Sesia (Vercelli) ed a S. Vivaldo di Montaione (Firenze), costruiti

entrambi nel 1400. S. Carlo Borromeo (1538/1584), arcivescovo della diocesi di Milano, nel

periodo della Controriforma successiva al Concilio di Trento, cercò di arginare gli

effetti della Riforma protestante e diede, attraverso le visite pastorali, un'impronta

personale agli edifici di culto. Su tali principi si fondano i Sacri Monti di Crea

(Alessandria) in cui viene illustrata la tematica della vita di Gesù e della Madonna; di

Orta (Novara) in cui è sviluppata la tematica della vita di S. Francesco. Sulle stesse

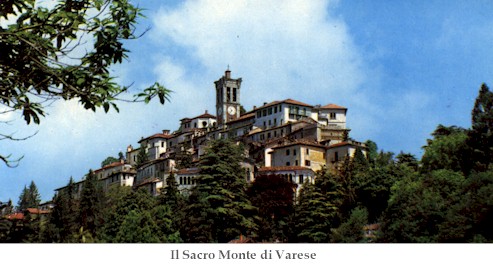

linee concettuali prendono avvio il Sacro Monte di Varese il cui tema conduttore è il

Rosario, e quello di Arona (Novara) il cui tema conduttore è la vita di S. Carlo

Borromeo. Di quest'ultimo Sacro Monte rimane la parte conclusiva consistente nella statua

di bronzo alta ventitré metri detta "San Carlone". Il Sacro Monte di Varese fu

portato a termine, mentre quello di Arona non fu mai ultimato per alterne vicende. Nello

stesso periodo, e siamo ormai nel 1600, prendono avvio i Sacri Monti di Oropa (Vercelli)

dedicato alla vita della Vergine Nera ed il cui santuario diverrà preminente rispetto

alla via Sacra che cadrà in oblio; di Ossuccio (Como) ; di Domodossola (Novara), di

Ghiffa (Novara); di Graglia (Vercelli) e di Orselina (Locarno, Canton Ticino/Svizzera). Da

ultimo, sempre per iniziativa dei Frati Minori Osservanti, fiorisce una serie di

"Viae Crucis"; alcune, come a Belmonte a Valperga Canavese (Torino), si

configurano come Sacri Monti sul cui percorso vengono costruite Cappelle contenenti le

sacre Stazioni. Altre, invece, come a Brissago (Canton Ticino - Svizzera) sono semplici

tabernacoli di varia forma che racchiudono in una nicchia la raffigurazione o un

bassorilievo delle Sacre scene.

Oggi i più importanti, conosciuti e meglio conservati, Sacri Monti, sono quelli di Varallo e di Varese. I Sacri Monti nominati hanno in comune qualcosa di misterioso nella loro genesi e non rappresentano un fenomeno esclusivamente italiano. Esistono infatti Sacri Monti portoghesi (Braga), spagnoli (Granada)e perfino brasiliani (Minas Gerais) e strutture analoghe o affini che si trovano in Francia, in Austria, in Germania e in Polonia.

LA BASILICA-SANTUARIO

Cenni storici - S. Ambrogio, vescovo di Milano

Le origini del Santuario sono antiche certamente, ma l'assenza di documenti e le alterne vicende di molti secoli hanno fatto perdere le fonti. Rimane tuttavia qualche tenue traccia che permette di individuare una linea fondamentale degli eventi e delle situazioni più remote. E' certa la presenza di guarnigioni della Roma Imperiale nella zona. Si sono trovate, infatti, le seguenti testimonianze:

1. un cippo funerario dedicato alla memoria di Sesta, Rufa e Veruncio, pare della tribù Oufentina, distretto anagrafico-elettorale al quale furono aggregati i milanesi e i comaschi al tempo di Giulio Cesare;

2. una moneta di bronzo con effigiata l'Imperatrice Lucilla del II secolo d.C. (167) fu trovata durante uno scavo nei pressi della torre nel recinto del Monastero;

3. una lapide latina murata presso la basilica ricorda che il Monte Orona o di Vellate era selvaggio, dirupato, brullo, quasi inaccessibile e percorso solo da pochi uomini delle milizie romane che si recavano al posto di vedetta situato sulla cima. Questo intorno al terzo secolo dell'Era Cristiana. Ancora oggi è visibile e la torre si trova nel recinto del Monastero; è consimile alle torri esistenti a Velate, ad Arcisate; erano torri di guardia o vigilie, che i Romani innalzavano sulle vette strategiche, lungo le loro vie militari, dalla val Ceresio al lago Maggiore;

4. avanzi di pilastri gotici e di un arco si trovano nella parte più antica del paese;

5. frammenti di laterizi romani rinvenuti durante gli scavi nelle vicinanze della villa Pogliaghi.

Nel 313 dell'Era Cristiana, Costantino conseguì, a seguito di visione, vittoria su Massenzio e promulgò l'Editto di libertà per il culto cattolico. In quell'epoca la Lombardia era percorsa dalla dottrina di Ario, prete di Alessandria, eresiarca che negava la divinità di Gesù Cristo. L'Arianesimo fu combattuto dai Teologi e dai Dottori della Chiesa e in particolare da S. Ambrogio. Gli ultimi seguaci di Ario, nella loro ritirata, si rifugiarono sul Sacro Monte le cui caratteristiche consentivano la possibilità di un rifugio sicuro. Ario fu condannato dal Concilio di Nicea in Bitinia nel 325 (20 maggio - 19 giugno). A questo punto la storia si confonde con la tradizione che è prevalsa sulla prima. Non si è ancora in grado di sostenere la tesi tradizionale secondo la quale il Santo fosse presente nella zona, nella lotta tra i cattolici e gli ariani. Sono in corso studi appropriati presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Una tradizione orale e scritta vorrebbe che nella località "Segolcio" (locus Segocium qui dicitur Sanctus Ambrosius; da una carta del febbraio 1140), il Santo, dopo una visione della Vergine Maria preannunziante la vittoria, abbia vinto gli Ariani in fuga. Segolcio, incorporando le località di Camairago e Caslongio, cambiò il suo nome in "S. Ambrogio" che è rione ancora esistente con l'aggiunta di "Olona", dal fiume omonimo che attraversa il territorio. Analoga prudenza va usata nell'affermare la salita del Santo Ambrogio sul Monte, l'erezione di un altare con la celebrazione della S. Messa e l'aver portato sul posto il simulacro della Vergine.

Sicura, invece, è la presenza spirituale del Santo sul Monte. S. Ambrogio, di famiglia patrizia romana, nacque a Treviri nelle Gallie nella primavera del 339, dove suo padre era prefetto. Morto il padre, S. Ambrogio fu condotto a Roma dalla madre perché completasse la sua educazione e preparazione culturale. Nel 365 Ambrogio e Satiro furono inviati a Sirmio, in Pannonia, quali avvocati presso la prefettura del Pretorio. Nel 370 Ambrogio fu eletto "Consolaris" della Liguria-Emilia con residenza a Milano. A seguito della morte di Aussenzio, Ambrogio, recatosi per comporre le parti discordi sulla scelta del nuovo vescovo, si trovò a sua volta eletto vescovo di Milano nel 373, acclamato e dai cattolici e dagli ariani. Da catecumeno, quale egli era, ricevette il battesimo il 30 novembre 373 e gli altri sacramenti, giungendo così alla consacrazione episcopale il 7 dicembre. Nel 381 si svolse il Concilio di Aquileia e furono deposti gli ultimi vescovi ariani; nello stesso anno nel Concilio di Costantinopoli fu condannato l'arianesimo. Nel 383 Agostino giunse a Roma e nel 384 si spostò a Milano dove ebbe modo e tempo di ascoltare prima, e di Seguire poi, gli insegnamenti del Santo Vescovo. Nel 386 Agostino si convertì al cristianesimo e prima di ripartire per Roma, ricevette dal vescovo Ambrogio i Sacramenti del Battesimo, della Cresima e della Comunione. Agostino sarà ordinato sacerdote nel 391 e consacrato vescovo di Ippona nel 396. Il 4 aprile 397, sabato Santo, nelle prime ore del giorno S. Ambrogio morì ed il 5 aprile, giorno di Pasqua, venne trasportato e sepolto nella basilica ambrosiana.

S. Ambrogio, patrono di Milano, Dottore

della Chiesa e Padre della Patria, è figura di primo piano nella storia della Chiesa: in

tempi di contrasti storici, di decadenza dei costumi, seppe con intelligenza sorretta da

volontà e da attività continua, combattere le eresie, superare ogni difficoltà,

trattare di persona gli argomenti più delicati e prendere ferma posizione in ogni

circostanza. S. Ambrogio lasciò molte opere scritte, in forma letteraria sobria, che si

possono suddividere per argomenti: dogmatiche: su Maria, Madre di Dio; morali

ed esegetiche: inni, carmi e scritti poetici; orazioni, discorsi sacri, lettere oltre

a composizioni di carattere storico. La sua intensa attività è conosciuta nella Chiesa e

in particolare nella Diocesi di Milano dove ancora oggi è in uso il Rito Ambrosiano, da

lui stabilito.

LA BASILICA NEL TEMPO

Con certezza si sa che nel sec. VIII la Chiesa esisteva ed era chiamata "Basilica de Monte di Vellate" e già era meta di pellegrini. Non si hanno documenti dei secoli precedenti, né pare conveniente riferire la leggenda o la tradizione. I documenti più antichi esistenti nell'Archivio di Stato a Milano portano la data del 922 e parlano di donazioni fatte in tempi precedenti e da persone lontane all'epoca della "Basilica de Monte di Vellate" per l'applicazione di S. Messe o altri uffici divini. La notizia è riportata nella "Cronaca di Varese" di Adamollo-Grossi.

Dopo il Mille la chiesa fu ampliata e poiché mancava lo spazio, essa fu costruita ad un livello più elevato dove era possibile una espansione, per cui la chiesa primitiva è oggi la cripta che si trova sotto l'altare maggiore. Il Bussero, che con pazienza descrisse tutti i luoghi santi e le chiese della Diocesi di Milano fra il 1288 e il 1311, scrive che "… il Monte non più chiamavasi di Velate, ma già di Santa Maria e la chiesa doveva essere di una certa ampiezza poiché oltre all'altare della Madonna aveva altari dedicati a San Giovanni Battista, ove si battezzava, a San Giacomo di Zebedeo, a San Michele e forse a San Salvatore".

La Chiesa fu ampliata verso la fine del XV secolo e da allora non è più mutata nella struttura architettonica. I lavori di ampliamento e di ricostruzione furono possibili per la munificenza degli Sforza, duchi di Milano e fra questi Lodovico Maria Sforza, "il Moro", i cui stemmi si possono notare sui capitelli delle colonne interne. Il direttore dei lavori fu l'architetto ducale Bartolomeo da Cremona detto "il Gadio", che si avvalse della collaborazione dell'architetto Benedetto Ferrini da Firenze. I lavori iniziarono nel 1472 e terminarono nel 1476. Nel l518 il capitano Gian Giacomo Trivulzio fece costruire a sue spese il pronao o portico d'ingresso alla Basilica. Gli stemmi gentilizi del Trivulzio e della marchesa Beatrice d'Avalos si trovano sui capitelli delle colonne. Recenti lavori di restauro hanno messo in luce una facciata romanica celata dagli interventi che si sono susseguiti nei secoli. Nel 1613 il porticato, rovinato dal tempo, fu rifatto nella forma attuale a cura del Monastero. Nel 1531 le monache fecero costruire l'organo da Gian Giacomo Antegnati da Gozzano; distrutto dal fulmine nel 1831 fu ricostruito da Eugenio Maroni Biroldi da Varese. Nel 1532 il duca di Milano Francesco II Sforza, fece costruire, a sue spese, il portale sul fianco a levante della basilica.

Il Portale o Porta sforzesca

Conosciuto come "Porta

sforzesca", è costruito con pietra bianca su linee rinascimentali. Due doppie le sene corrono sui lati; le

interne presentano alla sommità due targhe distinte indicanti la data della costruzione;

le lesene esterne hanno alla sommità due capitelli ornati reggenti l'architrave a due

cornicioni che sostengono un arco ornato di rosoni.

sene corrono sui lati; le

interne presentano alla sommità due targhe distinte indicanti la data della costruzione;

le lesene esterne hanno alla sommità due capitelli ornati reggenti l'architrave a due

cornicioni che sostengono un arco ornato di rosoni.

Al di sopra corre una serie di capitelli che sorreggono il frontone al cui centro spicca l'arma ducale. Sull'architrave è scolpita la seguente dicitura: "Ad Virginem - ad te fac votis potiantur Porta petentes - hic hora signis coelica quaque vigens", che tradotta dice: "Raggiungano i loro voti coloro che passano attraverso a te, o Porta, e vanno alla Vergine; qui (dove) la porta Celeste (Maria) compie prodigi in qualunque ora". In prosieguo di tempo, a pochi metri dalla Porta sforzesca, venne costruito l'ingresso o porta laterale che immette nella navata di sinistra della Basilica.

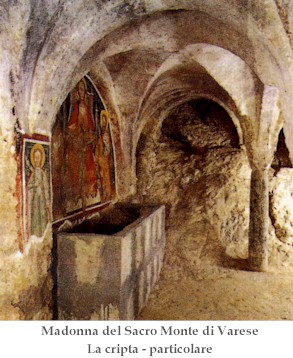

La Cripta

Sotto l'altare maggiore c'è l'antica Cripta, vero gioiello d'arte. E' un locale di circa m. 7 per m. 5, con volta a nervature, sorretta da colonne di stile romanico e databile all'inizio del 1000. L'accesso alla Cripta è alquanto faticoso a causa dei lavori eseguiti, in epoca successiva, per la costruzione della chiesa superiore. Gli affreschi della Cripta si possono datare tra il 1300 e il 1400.