Nella Basilica vi si accede da due parti: la visita inizia

dalla parte della piazzetta chiusa da alta muraglia. All'esterno, sulla sinistra si erge

il campanile e la tribuna della basilica e sullo stesso lato si apre la "Porta

sforzesca"; sulla destra si erge l'edificio del Monastero delle Romite ambrosiane;

nella parte superiore del sagrato si ammira un pozzo della fine del 500 dalle linee

ioniche: pure e nitide. Sul muro di fronte restano tracce di pitture risalenti al XVI

secolo. Un corridoio immette nella navata di sinistra. All'interno la Chiesa presenta tre

navate divise da colonne con archi a pieno centro; la navata centrale si prolunga rispetto

alle laterali. Le parti più interessanti sono il presbiterio ed il coro: al centro sta

l'imponente altare della Madonna.

Nella Basilica vi si accede da due parti: la visita inizia

dalla parte della piazzetta chiusa da alta muraglia. All'esterno, sulla sinistra si erge

il campanile e la tribuna della basilica e sullo stesso lato si apre la "Porta

sforzesca"; sulla destra si erge l'edificio del Monastero delle Romite ambrosiane;

nella parte superiore del sagrato si ammira un pozzo della fine del 500 dalle linee

ioniche: pure e nitide. Sul muro di fronte restano tracce di pitture risalenti al XVI

secolo. Un corridoio immette nella navata di sinistra. All'interno la Chiesa presenta tre

navate divise da colonne con archi a pieno centro; la navata centrale si prolunga rispetto

alle laterali. Le parti più interessanti sono il presbiterio ed il coro: al centro sta

l'imponente altare della Madonna.

La navata di sinistra

A destra della porta d'ingresso si

trova il fonte battesimale. Il fonte battesimale, di prezioso marmo, è collocato in uno

spazio ad abside ornato da figure in bassorilievo a finta maiolica applicata su uno sfondo

azzurro. L'opera raffigura il Battesimo di Gesù, con angeli oranti, è a copia

rinascimentale e si deve a Lodovico Pogliaghi, che la ultimò nel 1894. Il Sacro Fonte ha

la pila in marmo con copertura in legno noce intagliato. La preziosa pavimentazione risale

al 1400 ed è composta da piastrelle quadrate in terra cotta, istoriate dalle imprese e

dai motti sforzeschi. Il tutto ‚ stato restaurato nel 1983. Dietro il fonte

battesimale c'è la grotta, ora Cappella chiusa nella clausura dove vissero le due Beate.

Lungo tutta la navata sono interessanti le lunette dipinte sull'alto delle pareti da Mauro

della Rovere detto il "Fiamminghino", e raffiguranti la nascita di Maria, di

fondo la "Presentazione al Tempio", lo "Sposalizio della Vergine con

Giuseppe" sopra la porta d'ingresso. Sotto il giro degli archi e delle volte sono

dipinti angeli volteggianti. La navata presenta all'inizio un altare detto "della

Presentazione di Gesù al Tempio" le cui statue di legno sono opera di Andrea

Prestinari della fine del 1500. Una statua è stata sacrilegamente rubata nel maggio 1983.

A lato, sulla parete, è affrescata la "Natività di Gesù" dei fratelli

Francesco e Battista Lampugnani, opera del 1633. La cappella è stata restaurata

globalmente per il Natale 1981.

La navata centrale

La volta poggia su un cornicione a

stucchi e risulta divisa in due parti che, a loro volta, si suddividono in spicchi di

stucchi dorati. Ne risultano due volte decorate a fresco ed in stucco nel 1600. Nella

prima volta Giovan Mauro della Rovere detto il "Fiammenghino" dipinse

"L'ascensione di Gesù al Cielo" fra uno stuolo di Angeli osannanti. Nella

seconda volta lo stesso pittore, con la collaborazione di Paolo Ghianda, dipinse

"L'assunzione di Maria al Cielo".Nelle lunette, ove si aprono le finestre su

ambedue i lati, sono dipinte le otto Sibille: la Cumana, la Delfica, l'Arabica, la Libica,

la Frigia, la Tiburtina, la Samia; sono leggibili i loro nomi sui cartigli svolazzanti.

Sotto il cornicione, in corrispondenza delle colonne, nei pennacchi degli archi modellati

in stucco, sono visibili Patriarchi e Profeti: a sinistra di chi guarda, entrando: Aronne,

Mosè, Daniele, Balaam, Davide, Isaia; a destra: Ezzechiele, Noè, Geremia, Isaia, Abramo,

Giacobbe. I loro nomi sono leggibili sul cornicione. Voltando le spalle all'altare, si

vede, di fronte, in alto sopra la grata attraverso la quale le Romite seguono le funzioni,

l'affresco del tardo 1400 del "Cristo che porta la Croce fra le Vergini", di

Vincenzo Civerchio, di Crema. La parte di chiesa che si allunga ad una navata verso

l'ingresso principale, ha la volta più bassa per l'esistenza della Cappella con grata

delle Romite. La volta è decorata e affrescata: si notano tre medaglioni con storie di

Ester ed Assuero, Giuditta ed Oloferne, Giaele e Sisara; opere di Salvatore Bianchi da

Velate del 1690. Alle pareti si ammirano quattro affreschi delimitati da cornice in stucco

(due per parte) di anonimo autore del tardo 1600, raffiguranti fatti precedenti,

attualmente allo studio a Milano, alla costruzione del Santuario e precisamente

l'arrivo di Sant'Ambrogio sul Monte, l'apparizione della Vergine, il

combattimento vittorioso alla torre, sant'Ambrogio che dedica l'altare alla Madonna. Si

notano due lapidi di marmo nero: esse ricordano (a sinistra) le reliquie conservate

nell'Oratorio delle Beate e, a destra, le vicende del Santuario.

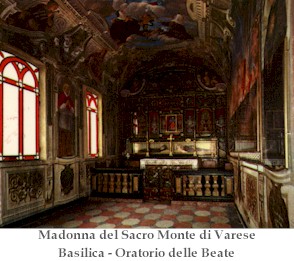

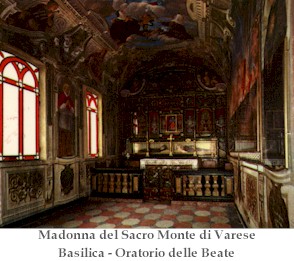

L'Oratorio delle Beate

Nella navata centrale, dove essa

diventa unica, a destra si apre una porta. Salendo una scala, si raggiunge l'Oratorio

delle Beate. Sull'altare di marmo sono conservate le urne con i Corpi della Beata Caterina da Pallanza, morta il 6 aprile 1478, e della

Beata Giuliana da Verghera, morta il 15 agosto 1501, fondatrici

del Monastero del Sacro Monte.

I corpi delle Beate furono ivi traslati la seconda festa di

Pentecoste del 1729 quando fu loro concesso pubblico culto e solennemente onorate dopo la

loro beatificazione avvenuta il 16 settembre 1769 da parte della Chiesa. Il paliotto

dell'altare è un dipinto di Lodovico Pogliaghi. Al di sopra delle urne sono esposti

preziosi reliquiari d'argento e di ebano; uno è in cristallo di Rocca e contiene, secondo

la tradizione, due spine della Corona di Gesù. Due reliquiari in argento sono stati

oggetto di furto sacrilego nel maggio del 1983. I dipinti sulle pareti rappresentano, a

destra: S. Nicola da Tolentino, a grandezza naturale; la strage degli Innocenti; S.

Tommaso di Villanova, a grandezza naturale; a sinistra tra le finestre ed a grandezza

naturale: S. Ambrogio, S. Carlo Borromeo, S. Agostino. Sulla parete di fronte all'altare

S. Antonio abate. Sulla volta un medaglione raffigura la Vergine, Gesù e S. Giuseppe ai

cui piedi stanno le due Beate. Sul cornicione sono raffigurate le virtù monacali: fede,

speranza, carità, castità, povertà, ubbidienza, penitenza, religione. Tutte le opere

pittoriche sono di Antonio Busca che vi lavorò nel 1690.

I corpi delle Beate furono ivi traslati la seconda festa di

Pentecoste del 1729 quando fu loro concesso pubblico culto e solennemente onorate dopo la

loro beatificazione avvenuta il 16 settembre 1769 da parte della Chiesa. Il paliotto

dell'altare è un dipinto di Lodovico Pogliaghi. Al di sopra delle urne sono esposti

preziosi reliquiari d'argento e di ebano; uno è in cristallo di Rocca e contiene, secondo

la tradizione, due spine della Corona di Gesù. Due reliquiari in argento sono stati

oggetto di furto sacrilego nel maggio del 1983. I dipinti sulle pareti rappresentano, a

destra: S. Nicola da Tolentino, a grandezza naturale; la strage degli Innocenti; S.

Tommaso di Villanova, a grandezza naturale; a sinistra tra le finestre ed a grandezza

naturale: S. Ambrogio, S. Carlo Borromeo, S. Agostino. Sulla parete di fronte all'altare

S. Antonio abate. Sulla volta un medaglione raffigura la Vergine, Gesù e S. Giuseppe ai

cui piedi stanno le due Beate. Sul cornicione sono raffigurate le virtù monacali: fede,

speranza, carità, castità, povertà, ubbidienza, penitenza, religione. Tutte le opere

pittoriche sono di Antonio Busca che vi lavorò nel 1690.

La navata di destra

Anch'essa, come la navata di sinistra,

presenta all'inizio un altare detto della "Adorazione dei Magi", le cui statue

di legno sono di anonimo del 1600 o 1700: il tutto è stato restaurato da C. A. Lotti per

il Natale 1980. A destra dell'altare, su ripiano di marmo, due angeli fino a poco tempo fa

sorreggevano l'Arca che racchiudeva le spoglie della Beata Caterina da Pallanza, prima che

fosse traslata nell'Oratorio delle Beate. Dal Natale del 1983 si può ammirare al suo

posto una "Annunciazione" in bronzo opera dello scultore contemporaneo Enrico

Manfrini. Due piccoli angeli sorreggono un padiglione in gesso di notevole ampiezza. I

dipinti del Della Rovere, al di sopra, raffigurano angeli con i simboli della penitenza;

la lapide a destra dell'altare ricorda un Pusterla benefattore morto nel 1538. A metà

navata, verso mezzodì, si apre la pregevole Cappella dell'Addolorata, detta anche

"Martignona" perché fatta costruire dall'Abate Gerolamo Martignoni di Varese.

Fu inaugurata il 26 febbraio 1693. Ha forma quadrata, ampie finestre e cupola circolare.

L'altare di pregevole valore é

contornato di marmi; al centro si ammira un quadro ad olio su tela del pittore Stefano

Maria Legnani, raffigurante "Cristo in ginocchio davanti alla Madre in atto di

chiederle la benedizione prima di incominciare la sua passione". La cupola porta

affrescata l'immagine dell'Eterno Padre tra angeli mesti, quasi a partecipare la tristezza

dell'imminente Passione. Il paliotto della mensa è un dipinto di L. Pogliaghi. Si notano

sulle pareti putti dipinti su lavagna recanti gli strumenti della Passione; in questo

secolo il pittore Poloni aggiunse i simboli della Passione ai putti.

La Cappella è chiusa da balaustra e

cancelletto in ferro battuto. Una lapide sulla parete che chiude l'abside ricorda la

famiglia Biumi. Nella lunetta sovrastante il confessionale di fondo il Della Rovere

affrescò la scena delle "Nozze di Cana in Galilea". Le vetrate alle finestre e

gli affreschi con angeli e cherubini sul soffitto meritano uno sguardo.

L 'altare maggiore

E' costruito sopra la cripta. E' opera

dello scultore Giuseppe Rosnati di Como che lo ultimò nel 1662, sostituendo il precedente

di cui rimane un piccolo oratorio dipinto da Stefano Legnani. Alle spese concorse, in modo

notevole, la contessa Anna Simonetta Monti sorella del cardinale Cesare Monti, arcivescovo

di Milano. E' costruito con pregiati marmi finemente intarsiati; sopra il basamento

spiccano due Angeli e quattro colonne abbinate a controcolonne, legate da capitelli e

sovrastanti archi di collegamento. Nell'interno dell'edicola, in vetrate di cristallo

interposte fra le colonne, si trova la "statua della Madonna del Monte"

sostenuta, ad una certa altezza, da uno scherzo di nuvole e angioletti scolpiti in un solo

masso di marmo bianco. Il peso dell'altare si aggira sulle 150 tonnellate per cui, nel

1662, si resero necessarie opere di sostegno adeguate sul fondo della cripta; ecco perché

le basi delle colonnette sono sepolte. L'altare maggiore aveva un tempo ricchissimi

ornamenti d'argento e di bronzo dorato, aveva candelabri ed arredi preziosi. Nel periodo

della Repubblica Cisalpina tutto fu asportato, compresa una preziosa lampada che la regina

Margherita d'Austria aveva inviato in dono nel 1599. Le disposizioni emanate in

applicazione a quanto stabilito dal Concilio Vaticano II, determinarono una

ristrutturazione dell'Altare Maggiore in modo che la Sacra Mensa consentisse al celebrante

di essere rivolto all'assemblea. Gli arcipreti Padre Rampinini prima e Padre Gazzi poi,

decisero di sistemare adeguatamente la Sacra Mensa. Ottenuti i necessari pareri dalle

Autorità ecclesiastiche e dalla Sovraintendenza alle arti, il sac. architetto dott.

Gaetano Banfi redasse il progetto. La Ditta C. Cumana di Bergamo eseguì i lavori. L'opera

fu consacrata il 19 marzo 1973 da S.E. mons. Ferdinando Maggioni, attuale vescovo di

Alessandria. L'architetto Gaetano Banfi ha sdoppiato l'altare già esistente al di sotto

del Tabernacolo lasciando intatto ogni suo particolare e ha costruito la Sacra Mensa su

base in marmo rosso d'Arzo con specchiature in macchia vecchia. Il piano della Sacra Mensa

è di marmo occhialino. Le tre formelle sono state asportate dal vecchio altare e

collocate sulla parte anteriore della nuova Sacra Mensa. Erano state volute dall'arciprete

mons. Angelo Del Frate per ringraziare la Vergine che aveva salvato la plaga dalle rovine

della seconda guerra mondiale; datano marzo 1948 e sono opera dello scultore

L. Pogliaghi. La formella centrale rappresenta S. Ambrogio che, giunto sul monte,

improvvisa un altare di pietra e celebra la S. Messa mentre la B. Vergine gli appare.

Quella posta a destra di chi guarda, rappresenta S. Agostino che, appoggiato ad un masso,

predica (il masso rappresenta la stabilità della Chiesa nel tempo) mentre un angelo

calpesta un eretico. La formella, a sinistra di chi guarda, rappresenta S. Carlo che sale

al santuario; sullo sfondo si snodano fedeli. Recentemente le tre formelle sono state

argentate e dorate. L'ambone e la sedia del presidente dell'assemblea sono stati ricavati

dalla balaustra precedente. La Sacra Mensa così felicemente sistemata, fu consacrata da

S.E. l'arcivescovo cardinale Ildefonso Schuster il 16 luglio 1948.

L. Pogliaghi. La formella centrale rappresenta S. Ambrogio che, giunto sul monte,

improvvisa un altare di pietra e celebra la S. Messa mentre la B. Vergine gli appare.

Quella posta a destra di chi guarda, rappresenta S. Agostino che, appoggiato ad un masso,

predica (il masso rappresenta la stabilità della Chiesa nel tempo) mentre un angelo

calpesta un eretico. La formella, a sinistra di chi guarda, rappresenta S. Carlo che sale

al santuario; sullo sfondo si snodano fedeli. Recentemente le tre formelle sono state

argentate e dorate. L'ambone e la sedia del presidente dell'assemblea sono stati ricavati

dalla balaustra precedente. La Sacra Mensa così felicemente sistemata, fu consacrata da

S.E. l'arcivescovo cardinale Ildefonso Schuster il 16 luglio 1948.

Dietro l'altare maggiore, nell'abside

di fondo, vi è il coro in legno di noce intarsiato comprendente ventiquattro stalli, la

cantoria e l'organo. Dalla balaustra che avvolge le canne dell'organo nel maggio 1983 sono

state rubate dieci statue, tutte alte 45 centimetri e risalenti ai primi del 1600,

raffiguranti i quattro Dottori della Chiesa occidentale, S. Carlo Borromeo e S. Giovanni

Battista nonché i quattro evangelisti accoppiati. Ora sono stati posti gli stessi santi,

dottori ed evangelisti in statue in terracotta policroma opera dello scultore

contemporaneo Mario Rudelli. I due semicerchi ai lati dell'altare maggiore servono ora per

servizi religiosi e per passaggio alla sacrestia. Sulla parete del semicerchio di destra

si ammira un frammento di affresco riportato in blocco raffigurante una "Madonna con

Bambino" di autore ignoto, ma di fine fattura e di valore artistico; gli studiosi lo

fanno risalire alla fine del 1400. L'affresco stato restaurato nel mese di dicembre del

1982.

L'organo

E' situato nell'abside ed è, senza

dubbio, uno dei migliori esistenti nel territorio della provincia di Varese. L'organo

risale al 1500: pare - ma è quasi certo - sia stato il primo ad essere costruito nel 1531

da Gian Giacomo Antegnati, organaro appartenente ad una Casa che da sola rappresentò

l'Italia ed affermò lo strumento. Interventi di restauro furono eseguiti nei secoli

successivi: di ognuno restano registri e canne. Attualmente l'organo contiene voci del

1500 con un centinaio di canne dell'Antegnati; del 1700 del Biroldi e del 1800 del

Bernasconi - di entrambi restano circa un centinaio di canne - ed infine del 1900 dei

Mascioni di Cuvio. Questi nel 1982 hanno provveduto al restauro ed all'integrazione delle

parti mancanti secondo i suggerimenti ed il benestare della Soprintendenza per i Beni

Ambientali ed Architettonici. La voce attuale, possente ed unica, dell'organo del

Santuario della Madonna del Monte risulta fusione melodiosa di antico e di moderno.

L'abside, dove l'organo è collocato, è stata riportata al suo originario splendore con

il restauro del 1982. L'inaugurazione ufficiale dell'organo restaurato è stata effettuata

nella prima decade del mese di ottobre dell'anno 1982 con l'esecuzione di tre concerti

serali dell'organista Luigi Benedetti e con la partecipazione del coro della Cappella del

Duomo di Milano diretto da mons. Luciano Migliavacca.

Il Simulacro della Vergine

La Vergine Santissima è scolpita nel

legno e denota linee bizantine; contrariamente a quanto si potrebbe dire a prima vista, è

seduta e con la mano sinistra stringe a sé il suo Gesù Bambino pure seduto sulle sue

ginocchia. E' un simulacro di modeste proporzioni, di colore scuro e sembra tanto alto

perché è collocato sopra un blocco di marmo con angeli, opera del Rosnati nel 1600. In

antico il simulacro era esposto tutto intero e dipinto. Anche oggi è dipinto, ma il manto

tessuto a trama di oro e di argento, di foggia egiziaca, ne nasconde il primitivo aspetto.

La cupola

Sovrasta l'altare maggiore che ne

riceve luce. E' ricca di pitture prospettiche, ornati e decorazioni. Sui quattro pennacchi

sono raffigurate le virtù principali di Maria: a sinistra la prudenza e la mansuetudine;

a destra l'obbedienza e la speranza. I dipinti prospettici e le decorazioni sono opera di

Giuseppe Baroffio (1757), le figure sono di Francesco Maria Bianchi di Fogliaro. Fu

restaurata negli anni 1916/1917. Lungo il giro della cupola si possono notare ampie

vetrate con decorazioni di angeli e di Santi.

Il portale esterno

Entrati nella basilica per la visita

dall'ingresso di levante, usciamo dalla porta principale, intarsiata e di notevole lavoro.

Si trova il pronao o portico fatto costruire nel 1518 dal Trivulzio. E' stato restaurato

per la Pasqua del 1981. Il pronao dà su un piccolo sagrato, di fronte al quale c'è

l'ingresso al Monastero delle Romite. Un piccolo cortile introduce al portone dal quale,

ancora oggi, suonando una campanella di richiamo, le Romite offrono ai pellegrini e ai

viandanti fresca acqua attraverso una "ruota" (o scurolo), secondo una vecchia

tradizione. All'interno del Monastero, nella parte non visitabile, si trova una bella

chiesa appoggiata al santuario e dedicata all'Annunciazione, con pitture del già citato

Legnani, il romitorio delle Beate (vedi navata di sinistra) ed un oratorio ove si trovano

gli avanzi della torre antica. A sinistra del sagrato è possibile ammirare uno dei

panorami più belli, spaziando sulla altrettanto bella zona che, dai laghi prealpini,

arriva fino al massiccio del Monte Rosa. Da una scaletta a ponente si accede al Museo del

Santuario.

Nella Basilica vi si accede da due parti: la visita inizia

dalla parte della piazzetta chiusa da alta muraglia. All'esterno, sulla sinistra si erge

il campanile e la tribuna della basilica e sullo stesso lato si apre la "Porta

sforzesca"; sulla destra si erge l'edificio del Monastero delle Romite ambrosiane;

nella parte superiore del sagrato si ammira un pozzo della fine del 500 dalle linee

ioniche: pure e nitide. Sul muro di fronte restano tracce di pitture risalenti al XVI

secolo. Un corridoio immette nella navata di sinistra. All'interno la Chiesa presenta tre

navate divise da colonne con archi a pieno centro; la navata centrale si prolunga rispetto

alle laterali. Le parti più interessanti sono il presbiterio ed il coro: al centro sta

l'imponente altare della Madonna.

Nella Basilica vi si accede da due parti: la visita inizia

dalla parte della piazzetta chiusa da alta muraglia. All'esterno, sulla sinistra si erge

il campanile e la tribuna della basilica e sullo stesso lato si apre la "Porta

sforzesca"; sulla destra si erge l'edificio del Monastero delle Romite ambrosiane;

nella parte superiore del sagrato si ammira un pozzo della fine del 500 dalle linee

ioniche: pure e nitide. Sul muro di fronte restano tracce di pitture risalenti al XVI

secolo. Un corridoio immette nella navata di sinistra. All'interno la Chiesa presenta tre

navate divise da colonne con archi a pieno centro; la navata centrale si prolunga rispetto

alle laterali. Le parti più interessanti sono il presbiterio ed il coro: al centro sta

l'imponente altare della Madonna.

I corpi delle Beate furono ivi traslati la seconda festa di

Pentecoste del 1729 quando fu loro concesso pubblico culto e solennemente onorate dopo la

loro beatificazione avvenuta il 16 settembre 1769 da parte della Chiesa. Il paliotto

dell'altare è un dipinto di Lodovico Pogliaghi. Al di sopra delle urne sono esposti

preziosi reliquiari d'argento e di ebano; uno è in cristallo di Rocca e contiene, secondo

la tradizione, due spine della Corona di Gesù. Due reliquiari in argento sono stati

oggetto di furto sacrilego nel maggio del 1983. I dipinti sulle pareti rappresentano, a

destra: S. Nicola da Tolentino, a grandezza naturale; la strage degli Innocenti; S.

Tommaso di Villanova, a grandezza naturale; a sinistra tra le finestre ed a grandezza

naturale: S. Ambrogio, S. Carlo Borromeo, S. Agostino. Sulla parete di fronte all'altare

S. Antonio abate. Sulla volta un medaglione raffigura la Vergine, Gesù e S. Giuseppe ai

cui piedi stanno le due Beate. Sul cornicione sono raffigurate le virtù monacali: fede,

speranza, carità, castità, povertà, ubbidienza, penitenza, religione. Tutte le opere

pittoriche sono di Antonio Busca che vi lavorò nel 1690.

I corpi delle Beate furono ivi traslati la seconda festa di

Pentecoste del 1729 quando fu loro concesso pubblico culto e solennemente onorate dopo la

loro beatificazione avvenuta il 16 settembre 1769 da parte della Chiesa. Il paliotto

dell'altare è un dipinto di Lodovico Pogliaghi. Al di sopra delle urne sono esposti

preziosi reliquiari d'argento e di ebano; uno è in cristallo di Rocca e contiene, secondo

la tradizione, due spine della Corona di Gesù. Due reliquiari in argento sono stati

oggetto di furto sacrilego nel maggio del 1983. I dipinti sulle pareti rappresentano, a

destra: S. Nicola da Tolentino, a grandezza naturale; la strage degli Innocenti; S.

Tommaso di Villanova, a grandezza naturale; a sinistra tra le finestre ed a grandezza

naturale: S. Ambrogio, S. Carlo Borromeo, S. Agostino. Sulla parete di fronte all'altare

S. Antonio abate. Sulla volta un medaglione raffigura la Vergine, Gesù e S. Giuseppe ai

cui piedi stanno le due Beate. Sul cornicione sono raffigurate le virtù monacali: fede,

speranza, carità, castità, povertà, ubbidienza, penitenza, religione. Tutte le opere

pittoriche sono di Antonio Busca che vi lavorò nel 1690.

L. Pogliaghi. La formella centrale rappresenta S. Ambrogio che, giunto sul monte,

improvvisa un altare di pietra e celebra la S. Messa mentre la B. Vergine gli appare.

Quella posta a destra di chi guarda, rappresenta S. Agostino che, appoggiato ad un masso,

predica (il masso rappresenta la stabilità della Chiesa nel tempo) mentre un angelo

calpesta un eretico. La formella, a sinistra di chi guarda, rappresenta S. Carlo che sale

al santuario; sullo sfondo si snodano fedeli. Recentemente le tre formelle sono state

argentate e dorate. L'ambone e la sedia del presidente dell'assemblea sono stati ricavati

dalla balaustra precedente. La Sacra Mensa così felicemente sistemata, fu consacrata da

S.E. l'arcivescovo cardinale Ildefonso Schuster il 16 luglio 1948.

L. Pogliaghi. La formella centrale rappresenta S. Ambrogio che, giunto sul monte,

improvvisa un altare di pietra e celebra la S. Messa mentre la B. Vergine gli appare.

Quella posta a destra di chi guarda, rappresenta S. Agostino che, appoggiato ad un masso,

predica (il masso rappresenta la stabilità della Chiesa nel tempo) mentre un angelo

calpesta un eretico. La formella, a sinistra di chi guarda, rappresenta S. Carlo che sale

al santuario; sullo sfondo si snodano fedeli. Recentemente le tre formelle sono state

argentate e dorate. L'ambone e la sedia del presidente dell'assemblea sono stati ricavati

dalla balaustra precedente. La Sacra Mensa così felicemente sistemata, fu consacrata da

S.E. l'arcivescovo cardinale Ildefonso Schuster il 16 luglio 1948.